Le Moyen Âge, une période fascinante qui s’étend sur mille ans d’histoire, nous a laissé un héritage culturel très riche, et sa mode n’y fait pas exception. Quand on pense aux vêtements médiévaux, on imagine souvent des armures étincelantes, des tuniques longues ou des robes somptueuses, mais il y avait un vêtement fondamental qui soutenait toute la tenue, tant pour les nobles que pour les roturiers : la chemise médiévale.

Bien plus qu’un simple morceau de tissu, la chemise était un élément essentiel de la vie quotidienne et le reflet de la société de son époque. Son évolution raconte une histoire d’avancées technologiques, de structures sociales et de valeurs culturelles.

Au-delà de l’apparence : qu’était une chemise médiévale ?

En Moyen Âge, la chemise, souvent appelée sous-vêtement, formait la couche de base du costume. Elle se portait directement sur la peau et avait des fonctions vitales :

- Protection de la peau : Elle évitait le contact direct avec les étoffes extérieures, souvent plus grossières ou rugueuses.

- Régulation thermique : Elle aidait à maintenir le corps au chaud en hiver et au frais en été, grâce à ses propriétés absorbantes.

- Hygiène : Elle absorbait la sueur et l’humidité corporelle, protégeant les couches extérieures les plus précieuses de la saleté et de l’usure.

La terminologie pouvait varier selon les régions (comme ‘chemise’, ‘cotte’ ou ‘tunique intérieure’), mais son objectif principal restait le même. Il est important de souligner que, historiquement, les chemises telles que nous les connaissons aujourd’hui, avec des coupes plus définies et portées comme vêtement extérieur, ont commencé à gagner en popularité vers la fin du Moyen Âge, notamment lorsque les pantalons devinrent plus ajustés et les blouses plus courtes. Elles devinrent indispensables à la Renaissance. Avant cela, les tuniques dominaient la partie supérieure du corps.

Les chemises et les blouses sont des vêtements, tant formels qu’informels, en tissu couvrant le torse et comportant généralement un col, des manches et des boutons à l’avant.

Le mot ‘chemise’ provient de l’arabe qamis, lui-même dérivé du latin camisia. L’histoire de la chemise remonte peut-être à 1500 av. J.-C., lorsque les Égyptiens, hommes et femmes, portaient le kalasiris, une pièce rectangulaire en lin fin avec une ouverture pour passer la tête. Ce vêtement de base a jeté les fondations de ce qui, des siècles plus tard, évoluera vers la chemise médiévale que nous connaissons. Sa simplicité et sa fonctionnalité lui ont permis de traverser diverses cultures et périodes historiques.

L’évolution de l’habillement : de la tunique à la chemise

La mode médiévale n’était pas statique ; elle a évolué et s’est adaptée au fil des siècles, reflétant non seulement les tendances esthétiques mais aussi les progrès des techniques de confection et les besoins pratiques de la société.

Haut Moyen Âge (env. 500-1000 ap. J.-C.) : simplicité fonctionnelle

Durant cette période, l’habillement était principalement simple et fonctionnel. Les hommes portaient généralement des tuniques courtes arrivant aux genoux, combinées avec des braies pour couvrir les jambes. Les vêtements étaient amples, confectionnés principalement à partir de pièces rectangulaires de tissu, et s’ajustaient au corps à l’aide de ceintures. La chemise, à ce stade, était indiscernable d’une tunique intérieure, servant de première couche de protection et de confort.

Moyen Âge central (env. 1000-1250 ap. J.-C.) : vers la sophistication

Au fil du temps, les tuniques se sont allongées, atteignant parfois les chevilles. Ce changement a marqué une tendance vers une tenue plus formelle et structurée. Grâce à l’amélioration des techniques de tailleur, les vêtements ont commencé à mieux épouser le corps, permettant des silhouettes plus définies et élégantes. La chemise, bien qu’étant toujours un sous-vêtement, a commencé à se différencier subtilement dans sa coupe et sa confection par rapport aux tuniques extérieures.

Bas Moyen Âge (env. 1250-1500 ap. J.-C.) : l’essor de la couture

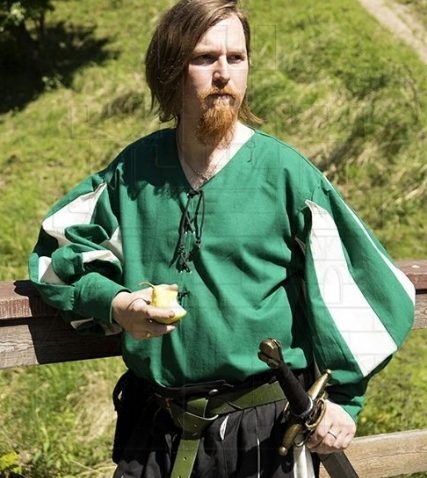

Le Bas Moyen Âge a été une période d’importantes innovations en matière de mode. Les vêtements sont devenus plus élaborés et ajustés, marquant une nette distinction entre les couches intérieures et extérieures. Les pourpoints (vestes supérieures ajustées) et les braies moulantes se sont popularisés, ce qui a fait que la chemise, bien qu’encore sous-vêtement, adopta des coupes plus définies. Elle pouvait présenter des manches bouffantes, resserrées par des poignets, ou être cintrée par des laçages. Les chemises plus traditionnelles restaient amples, avec de larges manches et une jupe ample atteignant mi-cuisse. Une autre variante, surtout à la fin de la période, était plus ajustée et courte, parfois avec une pointe couvrant l’aine et se resserrant par des lacets latéraux ou au dos.

Pendant l’Empire romain, on ajouta des manches à cette pièce de tissu et on l’appela tunique manicata. Au Moyen Âge et jusqu’au XIVe siècle, la chemise était un sous-vêtement blanc dont la fonction consistait à protéger la peau contre des étoffes extérieures plus rugueuses. Comme elle était considérée comme un vêtement de dessous, elle ne comportait pas de boutons pour la fermer et servait à couvrir le corps avant d’enfiler la jaquette ou le tricot. Cette fonction de barrière entre la peau et les vêtements extérieurs était cruciale pour l’hygiène et la conservation des vêtements plus coûteux.

L’utilisation généralisée des chemises au XIVe siècle, et l’augmentation de la production du lin et de son élimination ultérieure, permirent d’obtenir suffisamment de vieux draps de chemise pour fabriquer du papier à bas prix. L’invention de l’imprimerie, combinée à la production de papier peu coûteux, fit du livre un produit accessible et non plus une curiosité ancienne réservée à quelques-uns. Ce fait souligne comment un vêtement aussi apparemment humble que la chemise médiévale a eu un impact indirect mais significatif sur la diffusion du savoir et de la culture.

C’est à la Renaissance que la chemise généralisa son usage, dépassant son rôle de simple sous-vêtement pour devenir un élément visible et stylistique. La mode italienne de l’époque élargit les manches, laissant apparaître une partie jusqu’aux coudes, créant un effet de volume et d’élégance. Cela marque le début de la chemise comme pièce à valeur esthétique propre.

Par la suite, les Allemands incorporèrent les coupures, une mode originaire de Suisse consistant à inciser la surface des vêtements extérieurs pour laisser entrevoir ce qui se trouve en dessous, révélant ainsi la chemise intérieure. Ce détail, qui nous paraît aujourd’hui audacieux, était une déclaration de mode à son époque, montrant la richesse des tissus intérieurs. Au XVIe siècle, on intégra des encolures carrées, ajoutant une autre dimension au design des chemises.

Pendant et après la Révolution française, vers la fin du XVIIIe siècle, un changement majeur s’opéra dans la mode masculine. Apparut la netteté des lignes, caractéristique de l’habillement anglais, impliquant la perte de l’ornementation antérieure et le début de la chemise telle que nous la connaissons aujourd’hui, comme un vêtement extérieur essentiel et polyvalent.

Les matériaux : reflet du statut et de la vie quotidienne

Les matériaux utilisés pour confectionner les chemises médiévales étaient un indicateur clair de la position sociale de l’utilisateur, ainsi que de la disponibilité des ressources et de la technologie textile de l’époque. Le choix du tissu n’affectait pas seulement le confort et la durabilité, mais aussi le statut et l’apparence générale du vêtement.

Lin : le roi du linge de corps

Le lin était sans doute le matériau le plus courant et le plus polyvalent pour les chemises. Sa production était laborieuse, depuis la culture de la plante jusqu’au filage et au tissage, mais le résultat était une fibre résistante, durable et très agréable au toucher. Il était idéal pour le linge de corps grâce à sa capacité d’absorber l’humidité et de sécher rapidement, ce qui le rendait parfait pour l’hygiène personnelle à une époque où le bain n’était pas une pratique quotidienne généralisée.

- Qualités : La qualité du lin variait énormément, depuis un lin grossier et épais, adapté aux vêtements de travail des paysans et artisans, jusqu’à des tissus fins et presque transparents, d’une délicatesse étonnante, réservés aux pièces de luxe que seuls les plus riches pouvaient s’offrir. La finesse du tissu était un signe évident de richesse et de distinction.

- Couleur naturelle : Il était souvent utilisé non blanchi, ce qui lui conférait une teinte grisâtre ou brunâtre naturelle. Le lin blanchi, nécessitant des processus supplémentaires de lavage et d’exposition au soleil, était un symbole subtil mais net de statut et de la capacité à entretenir et à garder les vêtements propres.

Laine : chaleur dans les couches intérieures

Bien que le lin dominât pour les chemises en contact direct avec la peau, la laine était également utilisée, surtout dans les régions plus froides ou pour des couches intérieures fournissant plus de chaleur. La laine offrait une chaleur supérieure et était relativement imperméable, ce qui la rendait précieuse en climat difficile. Sa qualité variait largement, des laines grossières et rugueuses pour les classes populaires aux draps fins et doux pour l’élite, souvent importés de régions à production lainière de haute qualité.

Soies et coton : luxe importé

Pour la haute noblesse et les très riches, les chemises en soie fine n’étaient pas rares. La soie, provenant du lointain Orient via la Route de la Soie, était une matière de luxe extrêmement précieuse, symbole d’opulence et d’exotisme. Son brillant, sa douceur et sa légèreté en faisaient le choix privilégié pour les vêtements de cérémonie et de gala.

Pour la haute noblesse et les très riches, les chemises en soie fine n’étaient pas rares. La soie, provenant du lointain Orient via la Route de la Soie, était une matière de luxe extrêmement précieuse, symbole d’opulence et d’exotisme. Son brillant, sa douceur et sa légèreté en faisaient le choix privilégié pour les vêtements de cérémonie et de gala.

Le coton gagna aussi en importance à la fin du Moyen Âge, surtout dans les zones plus chaudes, bien qu’il restât plus coûteux et rare que le lin dans la majeure partie de l’Europe. Sa douceur et sa capacité d’absorption le rendaient désirable, mais son coût élevé d’importation en limitait l’usage aux classes les plus aisées.

Couleurs et symbolisme : la palette médiévale

Contrairement à la perception populaire, les vêtements médiévaux n’étaient pas limités à des tons sombres ou terreux. Les couleurs avaient une signification sociale et symbolique profonde, et leur choix n’était pas aléatoire, mais reflétait le statut, la profession, la moralité et même l’affiliation politique ou religieuse du porteur.

- Teintures naturelles : Les couleurs étaient obtenues à partir d’une grande variété de sources naturelles : plantes (comme la gaude pour le jaune, la garance pour le rouge, l’indigo ou le pastel pour le bleu), animaux (comme la cochenille pour le carmin) et minéraux. Le processus de teinture était complexe, nécessitait des connaissances spécialisées et augmentait considérablement la valeur du vêtement, faisant des couleurs vives un luxe.

- Statut : Plus le statut social était élevé, plus la tenue avait tendance à être vibrante et coûteuse. Les teintures les plus brillantes et durables étaient les plus chères, si bien que seuls la noblesse et les marchands fortunés pouvaient se les offrir.

- Couleurs courantes et leur signification :

- Blanc/Écru : Symbolisait la pureté, l’innocence et la propreté. Il était très courant pour les chemises en tant que sous-vêtement, car leur blancheur, ou l’absence de teinture, était un signe de bonne réputation et de soin personnel. Une chemise blanche et bien entretenue était un marqueur de décence.

- Bleu : Couleur associée à la royauté, à la noblesse et à la divinité (notamment la Vierge). Elle symbolisait loyauté, constance et vérité. Les bleus intenses étaient particulièrement précieux.

- Rouge : Représentait le pouvoir, la force, la passion, l’amour et parfois le danger ou la guerre. C’était une couleur prisée parmi la noblesse, les citoyens fortunés et le haut clergé. Le carmin, obtenu de la cochenille, était l’une des teintures les plus coûteuses.

- Vert : Associé à la nature, à la jeunesse, à l’espérance et à la fertilité. Il pouvait aussi symboliser la richesse de la terre. C’était une couleur courante pour les vêtements des marchands et de la classe moyenne.

- Noir : Initialement associé au deuil et à l’humilité, il a évolué au Bas Moyen Âge pour symboliser l’élégance, la sophistication et la richesse, notamment dans les cours bourguignonnes. Les teintures noires profondes et durables étaient difficiles à obtenir et donc très chères.

- Gris et brun : Étaient les couleurs les plus communes pour la population générale, car plus faciles à produire avec des teintures locales et moins enclines à montrer la saleté, ce qui les rendait pratiques pour la vie quotidienne et le travail.

- Lois somptuaires : Pour maintenir l’ordre hiérarchique et contrôler l’excès de luxe, il existait des lois somptuaires régulant quelles couleurs, matériaux et types d’ornements pouvaient porter les différentes classes sociales. Ces lois dictaient, par exemple, que seule la noblesse pouvait porter de la soie ou certaines couleurs vives, tandis que le peuple était limité à la laine et au lin dans des tons plus sobres.

Les modèles de chemises que vous pouvez trouver dans notre boutique

Si vous recherchez variété, qualité et bon prix, sans aucun doute dans notre boutique en ligne vous trouverez toutes les chemises médiévales disponibles, fabriquées avec les meilleurs matériaux et prêtes à être portées.

Chemises médiévales pour hommes

Blouses médiévales pour femmes

Patrons et design : fonctionnalité et style

Le design des chemises médiévales, bien qu’apparemment simple à première vue, était le résultat d’un savoir-faire minutieux et d’une évolution constante, s’adaptant aux besoins pratiques et aux tendances de la mode. La fonctionnalité primait, mais le style et les ornements jouaient aussi un rôle important, surtout à mesure que le Moyen Âge avançait.

- Coupe en T : La base la plus commune pour la confection des chemises était la coupe en T. Ce design utilisait des pièces rectangulaires de tissu pour le corps et les manches, ce qui maximisait la liberté de mouvement et optimisait l’utilisation du matériau, minimisant le gaspillage à une époque où la toile était précieuse. On ajoutait souvent des pièces d’aisance (triangulaires ou carrées) sous les aisselles pour plus de confort et de durabilité.

- Manches : Les manches pouvaient varier considérablement. Au Haut et au Moyen Âge central, elles étaient plutôt larges et droites. Vers le Bas Moyen Âge, elles devinrent plus élaborées, pouvant être bouffantes en haut et plus ajustées à l’avant-bras, avec des poignets couvrant le poignet. Souvent, les manches étaient insérées séparément dans le corps de la chemise, permettant une plus grande flexibilité dans le design et l’ajustement.

- Encolures : Les encolures étaient généralement simples, arrondies ou avec une ouverture verticale fermée par des lacets. Parfois, on utilisait un style appelé “amigaut”, une encolure plus large pouvant être froncée ou ajustée. La simplicité de l’encolure reflétait la fonction de la chemise comme sous-vêtement.

- Ajustements : Les chemises plus tardives, surtout à la fin du Bas Moyen Âge, pouvaient incorporer des pinces ou des coins placés stratégiquement pour un ajustement plus près du corps, suivant la tendance générale vers des silhouettes plus cintrées. L’introduction de boutons et de laçages, bien que moins courante que sur les vêtements extérieurs, permit des pièces plus ajustées et valorisantes pour la silhouette.

- Renforts et ouvertures : Malgré les ornements et l’évolution du style, la fonctionnalité restait primordiale. On renforçait les zones d’usure, comme le col, les poignets et les aisselles, pour prolonger la vie du vêtement. On utilisait des ouvertures stratégiques, souvent au col ou sur les côtés, pour faciliter l’habillage et le déshabillage, surtout lorsque les vêtements extérieurs étaient plus serrés.

- Ornements : Les décorations allaient du simple ourlet cousu avec soin à des broderies élaborées. Ces ornements se plaçaient sur des points visibles tels que le col, les poignets et l’ourlet, qui étaient les parties de la chemise souvent visibles sous les vêtements extérieurs. Ces décorations, avec la finesse du tissu et la blancheur du lin, étaient des signes évidents de richesse, de goût et de statut social. Les broderies pouvaient inclure des motifs géométriques, floraux ou même héraldiques pour la noblesse.

La chemise dans la vie quotidienne et sa signification sociale

La chemise était omniprésente dans la vie médiévale, un vêtement d’usage quotidien dont l’importance dépassait la simple tenue. Son hygiène, sa durabilité et les soins qui lui étaient apportés étaient des aspects cruciaux reflétant non seulement la praticité mais aussi le statut et les valeurs sociales.

Hygiène et soin : un défi constant

La propreté était un défi considérable au Moyen Âge, compte tenu des limites de ressources et de technologie. Les chemises, étant la couche la plus proche de la peau, absorbaient la sueur et la saleté, ce qui en faisait un point central des pratiques d’hygiène. On les lavait régulièrement dans les rivières ou les ruisseaux, en utilisant de la lessive (une solution alcaline obtenue à partir de cendres de bois) et on les blanchissait au soleil pour conserver leur blancheur. L’entretien des chemises blanches, en particulier, était un signe de décence, de propreté et d’une bonne réputation. Une chemise propre et bien tenue était une déclaration silencieuse sur le caractère et la position sociale de l’individu.

Durabilité et réparation : la valeur du vêtement

À une époque où les vêtements étaient précieux et leur production laborieuse, les pièces étaient conçues pour durer. Les chemises étaient réparées et raccommodées constamment pour prolonger leur durée de vie. Renforcer les zones d’usure, comme les poignets, le col et les aisselles, était une pratique courante. Les réparations n’étaient pas seulement fonctionnelles ; elles étaient souvent réalisées de manière artistique, avec des pièces et des coutures qui, loin de cacher le dommage, s’intégraient au design du vêtement, montrant le savoir-faire du tailleur ou de la personne qui l’entretenait au foyer. Cette culture du “réparer plutôt que jeter” contraste fortement avec la mentalité actuelle de la mode rapide.

Changement de vêtements : indicateur de statut

La fréquence du changement de chemise dépendait directement du statut social et de la richesse. Tandis que les foyers aisés et la noblesse pouvaient se permettre de changer de chemise quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, les classes plus modestes portaient souvent la même chemise pendant des jours, voire des semaines, en raison de la rareté des pièces et de la difficulté du lavage. Ce simple acte de changer de chemise était un marqueur visible de prospérité et d’accès aux ressources.

Symbolisme et sens profond

Au-delà de sa fonction pratique, la chemise avait un symbolisme profond. En tant que vêtement en contact direct avec la peau, elle représentait la pureté, l’innocence et l’intimité. La couleur blanche de nombreuses chemises renforçait cette association avec la propreté physique et l’intégrité morale. Dans le milieu de la cour, une chemise fine, bien entretenue et parfois légèrement visible sous les vêtements extérieurs, était un symbole de raffinement, de sophistication et de bon goût. C’était une base sur laquelle se construisait l’image publique, même si seule une petite partie était visible.

La chemise médiévale aujourd’hui : reconstitution et apprentissage

Pour les passionnés d’histoire, de reconstitution historique et de LARP (jeu de rôle grandeur nature), la chemise médiévale est une pièce fondamentale. Comprendre les matériaux authentiques, les patrons de coupe et les techniques de confection permet aux reconstituteurs et aux artistes de créer des tenues convaincantes qui les transportent dans le temps. Cet intérêt a stimulé une renaissance des métiers traditionnels, contribuant à la préservation d’importantes compétences culturelles et à l’étude de la vie quotidienne médiévale.

En définitive, la chemise médiévale est bien plus qu’un simple vêtement. C’est un témoin du temps, une toile sur laquelle se sont tissées des histoires de statut, de culture et d’identité personnelle. Son étude permet de regarder au-delà de la surface et de comprendre la riche complexité de la vie au Moyen Âge, des innovations textiles aux normes sociales et aux pratiques d’hygiène. C’est un vêtement qui, bien que souvent caché, fut le pilier de l’habillement et un reflet silencieux de la société qui l’a créé.

Si vous êtes passionné par l’histoire et l’authenticité des vêtements d’époque, nous vous invitons à explorer notre collection. Vous trouverez, des blouses médiévales pour femme aux chemises médiévales pour homme confectionnées avec attention aux détails et aux matériaux évoquant l’essence de ces siècles. Plongez dans l’histoire et trouvez la pièce parfaite pour votre tenue médiévale ou pour ajouter une touche d’époque à votre garde-robe. Découvrez toute notre vêtements médiévaux pour hommes, femmes et enfants et vivez l’histoire.