La espada templaria evoca imágenes de honor, fe y batallas legendarias. Para los Caballeros de la Orden del Temple, esta no era simplemente un arma, sino un símbolo profundo de sus votos, su misión y su propia identidad. En este artículo detallado exploraremos cómo eran estas espadas, qué simbolizaban, cómo se usaban y por qué siguen fascinando hoy en día a historiadores, coleccionistas y aficionados a la historia medieval.

L’Ordre du Temple : moines et guerriers

L’Ordre des Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, plus connu sous le nom d’Ordre du Temple, fut fondé vers 1118 par Hugues de Payns et sept autres chevaliers français. Leur mission originelle était de protéger les pèlerins se rendant en Terre Sainte, mais leur rôle s’étendit rapidement à la lutte active lors des Croisades et, dans la péninsule ibérique, lors de la Reconquista.

Durant les XIIe et XIIIe siècles, les Templiers, aux côtés d’ordres tels que les Hospitaliers et les Calatrava, constituèrent une armée autonome et professionnelle. Les généreuses donations de la chrétienté leur procurèrent un énorme pouvoir économique et territorial, les transformant en une entité politique et militaire de grande influence en Europe.

Au milieu du XIIIe siècle, la renommée des Templiers était légendaire pour leur discipline et leur succès sur le champ de bataille, mais leur prospérité généra également des envies et des méfiances. En 1307, le roi Philippe IV de France, accablé par les dettes et les ambitions, lança une campagne qui mena à l’arrestation massive, au procès et à la dissolution éventuelle de l’Ordre en 1312, avec la confiscation consécutive des biens.

Comment était l’épée templière : forme et typologie

L’épée d’un templier n’était généralement pas un objet ostentatoire : sa conception obéissait à une finalité pratique et à un vœu d’austérité. Chaque frère recevait un équipement réglementaire dans la commanderie qui comprenait, entre autres éléments, l’épée, le casque, la cotte de mailles et la dague.

Les épées templières étaient des armes polyvalentes conçues pour le combat monté et à pied. L’épée d’arçon prédominait, à double tranchant et avec une lame relativement droite pourvue d’une large gouttière ou “fuller” pour alléger et renforcer la structure.

Selon la typologie classique d’Oakeshott, beaucoup de ces pièces s’intégreraient dans les types X, Xa ou XI, avec des variations de longueur et de poids selon l’usage prévu. Certaines épées étaient conçues pour des coups puissants et d’autres pour des estocades précises. Bien qu’à la fin du XIIe siècle des lames plus longues conçues pour des prises à deux mains soient apparues, la pratique templière préférait des lames légères pour le combat monté et des pièces à lame plus courte et plus lourde pour le combat au corps à corps à pied.

Un équipement typique qu’un templier recevait comprenait :

- Épée d’arçon (arme principale).

- Longue lance pour la charge depuis la monture.

- Masse ou hache pour briser les cottes de mailles et les boucliers.

- Dague pour le combat rapproché et comme outil.

- Bouclier et armure (cotte de mailles, casque, chausses de fer).

Le poids d’une épée templière pouvait varier considérablement ; les “mandobles” ou armes d’impact lourd atteignaient près de 1,5 kg, tandis que les lames plus fines et plus longues pour la cavalerie étaient plus légères et plus maniables.

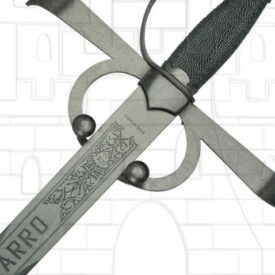

Poignée, pommeau et garde : austérité avec symboles

Les registres directs sur la conception exacte des poignées templières sont limités, mais les preuves archéologiques et les représentations iconographiques permettent d’intuiter certaines constantes. La poignée avait tendance à être simple, avec des pommeaux discoïdaux ou arrondis qui facilitaient l’équilibre de la lame et n’ajoutaient pas d’ornement inutile.

La garde, également appelée quillons, pouvait être droite ou légèrement spatulée, une forme cohérente avec la croix qui identifiait l’Ordre. Dans de nombreuses représentations, la croix pattée apparaît sur les manteaux, les boucliers et les accessoires, et parfois gravée ou représentée sur les épées elles-mêmes.

La symbologie cachée dans la lame

Pour les Templiers, l’épée était plus qu’un instrument de guerre : c’était une icône d’autorité, de pureté spirituelle et de devoir. La lame était associée à la lumière, au feu et à la purification ; elle fut souvent employée comme métaphore de la bataille contre l’ignorance et l’injustice.

Il est courant de trouver des inscriptions sur les répliques et sur certaines pièces historiques avec des devises religieuses. La plus célèbre, “Non nobis, Domine, non nobis, Sed Nomini Tuo Da Gloriam”, rappelle que la gloire devait revenir au nom de Dieu et non au guerrier. Cette mentalité soulignait la vocation spirituelle de l’Ordre malgré sa nature militaire.

La croix templière, surtout la croix pattée de couleur rouge sur fond blanc, était l’emblème visuel le plus reconnaissable. Elle était utilisée sur les manteaux, les étendards et parfois sur les poignées et les pommeaux. La croix représentait le martyre du Christ et la disposition à sacrifier sa propre vie pour la foi.

Le sceau templier et le message symbolique

Le sceau des Templiers, avec deux chevaliers montant un seul cheval, est l’une des images les plus emblématiques associées à l’Ordre. Il représentait la pauvreté initiale des fondateurs et, en même temps, une idée plus profonde sur la dualité : moines et guerriers, corps et esprit, coexistence des cultures en Terre Sainte.

L’inscription latine, “Sigillum Militum Xpisti” (Le sceau des soldats du Christ), renforçait l’identité martiale et spirituelle à la fois. Pour un templier, porter une épée avec des symboles était un rappel de la raison ultime de sa mission et des limites éthiques qu’il devait observer.

Le trempe : technique et métaphore

Le processus métallurgique de la trempe n’affectait pas seulement la résistance et l’élasticité de la lame, mais acquérait également une signification initiatique dans l’imaginaire templier. Tremper une épée en venait à être compris comme un parallèle du trempe intérieur du chevalier : force, clarté et maîtrise de soi.

Du point de vue pratique, la trempe consistait à chauffer la lame jusqu’à une certaine température, puis à la refroidir rapidement, ce qui modifiait les propriétés de l’acier. L’objectif était d’obtenir une combinaison optimale entre dureté et ténacité, évitant que la lame ne se brise au combat.

Dans la tradition symbolique, l’épée “trempée” représentait un initié qui avait été éprouvé et purifié, préparé à accomplir son devoir sans céder à l’ambition ou à la colère.

Épées templières au combat : tactiques et utilisation

Sur le champ de bataille, les Templiers déployaient des tactiques combinées. Lors de la charge à cheval, la lance était l’arme principale, mais l’épée jouait un rôle central dans le combat rapproché et les assauts à pied. La polyvalence de l’épée templière en fit un élément essentiel de l’arsenal du chevalier.

Lorsqu’ils combattaient à pied, les Templiers complétaient l’épée avec la dague et la masse. Les techniques d’escrime médiévale combinaient des coups de taille, des estocades et des coups de poussée avec la poignée pour déséquilibrer l’adversaire. La discipline martiale de l’Ordre et la formation continue faisaient de chaque frère un combattant efficace tant en défense qu’en offensive.

Comment identifier une épée templière authentique

Déterminer si une épée est authentique et liée à l’Ordre du Temple nécessite un ensemble de preuves. Parmi les critères à considérer figurent :

- Contexte archéologique : découvertes associées à des sites médiévaux ou des sépultures documentées.

- Typologie de la lame : correspondance avec les formes et les mesures de la période (X–XI selon Oakeshott).

- Gravures et inscriptions : présence de devises, de croix ou de sceaux pouvant être datés par des méthodes historiques et scientifiques.

- Analyse métallurgique : composition de l’acier, techniques de forge et motifs de trempe compatibles avec le Moyen Âge.

Si vous cherchez une réplique ou une pièce de collection, dans notre boutique en ligne, nous proposons des reproductions fidèles aux modèles historiques, avec différentes finitions et qualités selon l’usage prévu : décoratif, reconstitution ou pratique.

Conservation et entretien d’une épée templière (réplique ou historique)

Une épée, qu’elle soit réplique ou historique, nécessite des soins de base pour maintenir son état. La prévention de la rouille, le nettoyage après utilisation et le stockage dans des conditions sèches sont fondamentaux pour préserver le métal et les gravures.

Recommandations pratiques :

- Nettoyer la lame avec de l’huile et un chiffon doux après manipulation.

- Éviter le contact prolongé avec l’humidité et les environnements salins.

- Utiliser des fourreaux ou des supports permettant la circulation de l’air.

- Gainer la poignée avec des matériaux appropriés pour éviter la corrosion due à la sueur.

Répliques et collection : différences et conseils d’achat

Les répliques commerciales d’épées templières varient des pièces clairement décoratives aux reproductions fonctionnelles aptes à la pratique et à la reconstitution historique. Avant d’acheter, il convient de se demander quel sera l’usage principal : exposition, manipulation légère, reconstitution ou coupe.

Points à évaluer lors de l’acquisition d’une réplique :

- Type d’acier et son traitement thermique.

- Qualité de l’assemblage (soie, assemblage du pommeau et de la garde).

- Finition et gravures fidèles aux modèles historiques si l’authenticité est recherchée.

Si vous cherchez où acheter, vous pouvez le faire dans notre boutique en ligne, où nous proposons différentes gammes et des conseils pour choisir l’épée templière qui correspond le mieux à vos besoins.

L’héritage des épées templières aujourd’hui

L’image de l’épée templière continue d’alimenter la culture populaire, la littérature, le cinéma et la reconstitution historique. Au-delà du romantisme, ces armes renvoient à une réalité historique complexe : des ordres militaires religieux aux règles strictes, des tensions politiques et un rôle pertinent dans la configuration de l’Europe médiévale.

Aujourd’hui, les épées conservées dans les musées ou les répliques de qualité servent de pont entre le passé et le présent. Elles nous permettent de comprendre les aspects techniques de la métallurgie médiévale, ainsi que de réfléchir sur des valeurs telles que la discipline, la foi et les contradictions du pouvoir.