Une cape retenue par le vent, une fibule brillant à la lumière d’une torche : c’est ainsi que se révèle la petite grande histoire d’un objet qui a uni forme et fonction pendant des siècles.

Pourquoi les broches et les fibules étaient importantes au Moyen Âge

Les broches et les fibules n’étaient pas de simples fermoirs : c’étaient des déclarations. Elles attachaient les manteaux, fixaient les tuniques et, en même temps, montraient le statut, l’identité et l’esthétique de celui qui les portait.

Dans un monde où les vêtements étaient un signe social visible, une broche pouvait être un emblème de pouvoir, une pièce religieuse ou un ornement qui parlait du goût et de la provenance régionale.

Dans cet article, vous apprendrez à distinguer les grands types, à lire leur symbologie, à comprendre les matériaux et les techniques et à les situer dans une chronologie claire qui s’étend de la Protohistoire au Bas Moyen Âge.

Chronologie : évolution de la Protohistoire au Bas Moyen Âge

L’histoire matérielle des fibules et des broches est une succession d’adaptations techniques et esthétiques. Voici un guide chronologique qui facilite la lecture de cette évolution par époques.

| Époque | Événement |

|---|---|

| Protohistoire (IXe – Ier siècles av. J.-C.) | |

| IXe–VIIIe siècles av. J.-C. (fin IXe – début VIIIe) | Fibule coudée “type Huelva” (sous-type IIIb3) datée de cette période précoce. |

| Bronze Final – Fer I | Prédominance des fibules anciennes à double ressort (six des sept analysées à El Berrueco). |

| VIIIe–Ve siècles av. J.-C. (Fer I) | La plupart des fibules d’El Berrueco ; types caractéristiques : “type Alcores”, “type Acebuchal” et “type Bencarrón”. Origine/entrée du type Acebuchal : c. 600 av. J.-C. (Schüle) ou entrée dans le sud de la péninsule 525–450 av. J.-C. (Cuadrado). |

| VIIe–IIIe siècles av. J.-C. | Concentration presque exclusive dans la Péninsule des fibules annulaires hispaniques. |

| Fin du Ier siècle av. J.-C. – Ve siècle ap. J.-C. (env.) | Persistance dans le registre des fibules annulaires ou “oméga” d’origine préromaine ; apparition du Groupe B d’E. Fowler vers le Ier siècle av. J.-C. et expansion à partir du Ier siècle ap. J.-C. |

| Antiquité romaine et tardo-romaine (Ier – IVe/Ve siècles ap. J.-C.) | |

| Ier–IIIe siècles ap. J.-C. | Trois pièces de bronze appartiennent à la série de bronzes émaillés datables de cette période. |

| Seconde moitié du Ier siècle ap. J.-C. | Fréquentes découvertes de pièces liées aux loricae segmentatae dans les limes et les contextes militaires. |

| Jusqu’au IVe siècle ap. J.-C. | Technique du damasquinage très courante à l’époque romaine ; produits commercialisés jusqu’au IVe siècle. Boucle damasquinée (n° 86/84/74) datable du IVe siècle. |

| IVe siècle – début Ve siècle ap. J.-C. | Matériaux de Castro Ventosa (parmi eux un couteau type Simancas) datés principalement du IVe siècle. |

| Période wisigothique et fibules aquiliformes (Ve – VIIIe siècles ap. J.-C.) | |

| Fin Ve – début VIe siècles | Exemplaires aquiliformes plus naturalistes (proches de prototypes comme les fibules de Pietroasa) ; classés comme Type A1 (Ripoll). |

| Après le premier tiers du VIe siècle | Prédominance des fibules avec schématisation totale du design ; évolution vers des formules plus stylisées. |

| 525–580 ap. J.-C. | Petites boucles ovales à anneau massif et ardillon à base scutiforme associées à l’habillement de la première époque wisigothique. |

| Seconde moitié avancée du VIe siècle – premières décennies du VIIe siècle | Datables les plaques rigides de ceinture du groupe latino-méditerranéen. |

| Vers 590–600 ap. J.-C. et pendant tout le VIIe siècle | Diffusion de l’ensemble originel de plaques lyriformes (“Trebisonda”) en Méditerranée ; la boucle de ceinture de type lyriforme est principalement associée au VIIe siècle. |

| 600/40 – 710/20 (Niveau V de Ripoll) | Type C des fibules aquiliformes : exemplaires schématiques ou avec technique Kerbschnitt (types Deza et Castiltierra). |

| VIe–VIIe siècles | Registre de fibules à disque mérovingiennes avec pierreries et filigranes ; de plus, les imitations hispaniques de types lyriformes sont produites au VIIe siècle et perdurent au-delà de la défaite de Guadalete (711). |

| Moyen Âge (Haut et Bas Moyen Âge ; VIIIe – XVe siècles) | |

| Haut Moyen Âge | Fibules à disque de plus de 5 cm de diamètre faisaient partie de la parure féminine en Europe ; les exemplaires plus petits étaient utilisés par les hommes à partir de l’époque carolingienne. |

| XIIe – milieu XIVe siècles | Au Castro de los Judíos, la seconde phase d’occupation commence à partir du XIIe siècle ; les 169 projectiles de tir et la céramique se situent entre le XIIe et le milieu du XIVe siècle. |

| XIIe–XIIIe siècles | Plus grande présence de clous de fer à cheval du type “clé de violon”. |

| XIIIe siècle | Petite broche à boucle circulaire avec languette laminaire (MAN-86/84/77) comme variante des broches médiévales à languette laminaire ; utilisation généralisée de ciseaux à levier à yeux ouverts dans les contextes médiévaux et modernes. |

| XIIIe–XIVe siècles | Grandes boucles (MAN-86/84/85 à 89) datées des XIIIe–XIVe siècles. |

| Seconde moitié du XIVe siècle | Petite boucle rhombo-circulaire (MAN-86/84/75) datée de la seconde moitié du XIVe siècle. |

| XIVe–XVe siècles (Bas Moyen Âge) | Identification de boucles et de passants en “T” caractéristiques du Bas Moyen Âge (XIVe–XVe siècles) ; à l’époque médiévale avancée (XIVe siècle) apparaît également un crochet ouvert documenté (fig. 3.8, Inventaire des Bronzes Romains). |

| Fin XVe siècle | Récupération au château de Valencia de Don Juan de projectiles à emmanchement en queue d’aronde dans des contextes de la fin du XVe siècle. |

Types et mécanismes : comment lire la forme

Lire une fibule, c’est comme déchiffrer une petite ingénierie : chaque courbe et chaque ressort répondent à une solution fonctionnelle et à une esthétique concrète.

- Fibule pénannulaire ou celtique : broche en forme de demi-lune avec ardillon mobile ; habituelle dans l’art insulaire médiéval, grande et richement décorée.

- Fibule à disque : fréquente dans la parure féminine médiévale ; disque orné d’émaux, de filigranes et de gemmes.

- Fibule à arbalète ou “oméga” : design technique avec ressort qui améliore la fixation ; très courante à l’époque romaine et tardo-romaine.

- Fibule aquiliforme (wisigothique) : avec inspiration zoomorphe et symbologie régionale, très présente dans la péninsule pendant les Ve–VIIIe siècles.

- Broche quoit ou “anneau” germanique : simple en apparence, efficace ; un anneau avec une épingle centrale. Associée aux traditions nordiques et germaniques.

Comment distinguer par le mécanisme

Le ressort (ou son absence) et la forme de l’ardillon sont des clés. Une fibule à ressort en arbalète indique une influence romaine ; un ardillon long et courbé peut pointer vers des traditions celtes.

La décoration ne détermine pas toujours la fonction : une broche richement ornée peut continuer à remplir une fonction pratique.

Matériaux, techniques et décoration

Les métaux et les techniques racontent une partie de l’histoire. Le bronze, le fer, l’argent et l’or étaient les matériaux prédominants. Le choix dépendait de la disponibilité, du statut et de la finalité.

Les métaux et les techniques racontent une partie de l’histoire. Le bronze, le fer, l’argent et l’or étaient les matériaux prédominants. Le choix dépendait de la disponibilité, du statut et de la finalité.

Filigrane, émail et cloisonné apparaissent fréquemment sur les pièces de haut statut. Le filigrane exige l’habileté de l’orfèvre ; l’émail ajoute de la couleur et le cloisonné permet d’incruster des formes et des gemmes.

- Bronze et fer : habituels dans les pièces fonctionnelles et quotidiennes ; robustes et pratiques.

- Argent et or : réservés à la joaillerie d’élite ; souvent combinés avec des pierres précieuses ou des grenats.

- Pierres et émaux : utilisés comme symbole de richesse et de protection symbolique ; leur présence marquait la différence sociale.

Décoration et symbolisme

Les motifs les plus courants incluent les animaux, les motifs végétaux, les emblèmes religieux et les signes géométriques. Ces représentations pouvaient faire référence à une identité tribale, à une dévotion ou à un statut militaire.

Au Haut Moyen Âge, les fibules à disque richement décorées étaient des insignes féminins visibles ; leur design était soigneusement pensé pour communiquer l’appartenance et le prestige.

Comparaison rapide : types, époque et usage

| Type | Époque | Caractéristiques | Usage/Symbole |

|---|---|---|---|

| Pénannulaire | VIe–IXe siècles | Grande demi-lune, ardillon mobile, décoration végétale ou zoomorphe | Prestige indigène et fonctionnalité dans les manteaux |

| Disque | Haut Moyen Âge | Disque orné, émaux, pierreries | Parure féminine et distinction sociale |

| Arbalète / Oméga | Époque romaine – tardo-romaine | Ressort efficace, robuste | Fixation fiable, usage militaire et civil |

| Aquiliforme | Wisigothique (Ve–VIIIe siècles) | Dessins d’oiseaux, schématisation progressive | Emblème régional et usage quotidien |

| Quoit / Anneau | Germanique – Nordique | Anneau avec épingle centrale | Simplicité fonctionnelle, usage étendu |

- Pénannulaire

-

- Époque : VIe–IXe siècles

- Caractéristique : Grande taille et décoration complexe

- Usage : Manteaux cérémoniels et insigne des élites

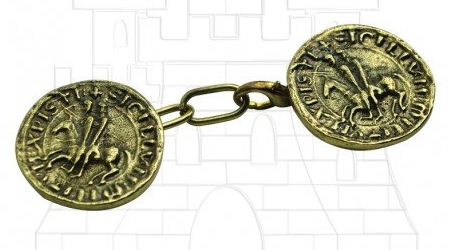

Comment identifier les répliques et les pièces inspirées de l’histoire

Aujourd’hui, nous voyons des répliques qui cherchent à transposer l’esthétique historique en pièces utilisables. Pour distinguer une réplique fidèle d’une interprétation moderne, il convient de vérifier :

- Proportions et mesures : les répliques respectent généralement les formes, mais peuvent simplifier des détails très fins.

- Technique de finition : le travail à la main, la patine et les détails de filigrane indiquent généralement une finition plus traditionnelle.

- Matériau : de nombreuses répliques utilisent des bronzes et des alliages modernes ; les pièces en argent massif ou avec des émaux complexes peuvent être des reproductions de meilleure qualité.

Les répliques inspirées de l’iconographie populaire (littérature, cinéma, séries) facilitent la connexion avec l’histoire. Cependant, lire la pièce avec un œil critique permet d’apprécier les différences entre une création fidèle et une adaptation stylisée.

Broches et fibules disponibles et comment choisir

Choisir une broche pour une cape ou une tunique demande de penser à l’échelle, au poids et au style. Une broche trop lourde déformera le tissu ; une trop délicate ne résistera pas à sa fonction pratique.

Conseils pour choisir :

- Pensez au tissu : les laines et les tissus denses acceptent les grandes broches ; les lins fins demandent des fermoirs légers.

- Équilibre esthétique : si le vêtement est austère, une broche ornée apporte un point focal ; si le vêtement a déjà des broderies, cherchez un fermoir plus sobre.

- Compatibilité technique : vérifiez que l’ardillon traverse et se fixe sans forcer la couture.

Entretien et maintenance : conseils pratiques

Les broches en bronze et en fer nécessitent des soins différents de celles en argent ou en or. Les traiter selon leur métal préserve les patines précieuses et évite les dommages.

Les broches en bronze et en fer nécessitent des soins différents de celles en argent ou en or. Les traiter selon leur métal préserve les patines précieuses et évite les dommages.

- Bronze et fer : nettoyer avec un chiffon sec et une huile légère pour éviter la corrosion ; éviter de les immerger longtemps dans l’eau.

- Argent : polir doucement avec un chiffon spécifique ; si elles comportent des émaux ou des pierres, éviter les produits abrasifs.

- Pierres et émaux : nettoyer avec un chiffon humide, sécher immédiatement ; ne pas utiliser de produits chimiques agressifs.

Ateliers, techniques et l’empreinte de l’artisan

L’élaboration traditionnelle implique la forge, la soudure et des techniques d’orfèvrerie comme le filigrane et le damasquinage. Ces processus confèrent une identité à la pièce : l’empreinte de l’artisan est visible dans de petites imperfections qui ajoutent de la véracité historique.

Comprendre comment une fibule a été fabriquée aide à évaluer sa fidélité historique et sa durabilité pratique.

Comment elles étaient utilisées : pratiques et codes

L’utilisation d’une broche dépendait du contexte : cérémonie, bataille, vie quotidienne. Dans certains cas, elles étaient exposées sur le devant du manteau ; dans d’autres, cachées par le vêtement mais essentielles à la fixation.

Les motifs iconographiques pouvaient communiquer la loyauté envers un seigneur, l’affiliation religieuse ou l’appartenance ethnique. Reconnaître ces signes offre des clés pour interpréter les vestiges archéologiques.

Héritage et pourquoi elles continuent de fasciner

Les broches et les fibules condensent technique, esthétique et signification. Elles nous connectent aux pratiques quotidiennes et aux rituels qui ont façonné les identités dans l’Europe médiévale.

En observant une fibule, nous voyons la synthèse d’une nécessité et d’une volonté artistique. Cette tension entre utilité et beauté est ce qui maintient vivante la fascination pour ces pièces.

Si vous souhaitez approfondir, observez les proportions, le matériau et la technique. Cela vous permettra de comprendre non seulement comment une cape était fermée, mais aussi qui la portait et pourquoi.

VOIR PLUS DE BROCHES ET FIBULES MÉDIÉVALES | VOIR LES FERMOIRS DE CAPE | VOIR PLUS DE BIJOUX MÉDIÉVAUX