Carlomagno (Charles Ier) fut bien plus qu’un conquérant et un législateur : sa figure se fondit dans l’épopée médiévale et, avec elle, les armes qui l’accompagnèrent dans la mémoire collective. Dans cet article, nous allons explorer en profondeur les épées de Charlemagne les plus célèbres — Joyeuse et Durandal —, leur rôle dans la littérature, leur présence dans les musées et comment l’histoire et la légende s’entremêlent autour de ces objets.

Carlomagno a régné de la fin du VIIIe siècle au IXe siècle et son règne fut décisif pour la configuration de l’Europe médiévale. Cependant, lorsque nous parlons de ses épées, nous entrons dans un domaine hybride : un mélange de faits documentés, de récits hagiographiques et de chansons de geste qui ont transmis des valeurs, des symboles et une légitimité. Une épée nommée était, au Moyen Âge, un symbole d’autorité, d’identité militaire et de croyances religieuses.

Pourquoi les épées sont devenues légendaires

Durant le Haut Moyen Âge, une épée n’était pas un simple outil militaire : elle était le prolongement de l’honneur du guerrier. À partir du VIIIe siècle, la christianisation des armes et des reliques a ajouté une couche sacrée à de nombreux objets. Nommer une épée et lui attribuer des propriétés — protection contre les poisons, éclat changeant, reliques incrustées — servait à connecter un souverain au divin et à donner une cohésion symbolique à son pouvoir.

Cette pratique est bien reflétée dans les traditions entourant Charlemagne et ses paladins. Dans La Chanson de Roland, des épées apparaissent avec des fonctions au-delà du métal : Joyeuse éblouit, Durandal contient des reliques et toutes deux incarnent la légitimité de l’ordre carolingien. À travers les chants, ces armes se sont transformées en vecteurs narratifs qui ont transmis des valeurs chevaleresques et religieuses aux générations futures.

Joyeuse : le rayonnement impérial

Joyeuse (ou Joyeuse, qui peut se traduire par « la joyeuse » ou « la jubilante ») est l’épée que la tradition associe directement à Charlemagne. Dans le poème épique La Chanson de Roland, elle est décrite comme une lame qui brille comme le soleil, capable de changer de couleur jusqu’à trente fois par jour et de protéger son porteur des poisons. Ces propriétés, bien que fantastiques, servent à souligner l’idée que l’empereur et sa sphère étaient sous une tutelle exceptionnelle.

La légende attribue également à Joyeuse une connexion avec les reliques chrétiennes : la poignée contiendrait la pointe de la lance de Longin, qui transperça le flanc du Christ. Selon la tradition populaire, l’épée fut forgée par le forgeron Galas et mit trois ans à être achevée vers l’an 802 après J.-C., ce qui la lie à l’apogée du règne carolingien.

La Joyeuse du Louvre est-elle l’épée authentique ?

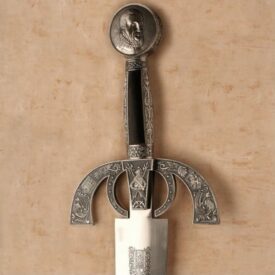

La Joyeuse conservée aujourd’hui au Louvre et, auparavant, à l’Abbaye de Saint-Denis, fut utilisée — réellement ou symboliquement — lors des cérémonies de couronnement des rois de France pendant des siècles. Cependant, son authenticité historique fait l’objet de débats. La Joyeuse actuelle est une pièce composée d’éléments de différentes époques et de reconstructions :

- Le pommeau provient des Xe-XIe siècles et comprend des motifs rappelant l’art scandinave.

- La croix de la poignée, avec deux dragons ailés, correspond à la seconde moitié du XIIe siècle.

- La poignée est datée entre les XIIIe-XIVe siècles.

- La lame est de style Oakeshott XII, typique du Moyen Âge, mais son assemblage final et les rénovations ultérieures compliquent une datation unique.

Ce collage chronologique n’invalide pas sa valeur symbolique : pendant des siècles, la possession de Joyeuse a servi à légitimer des dynasties. Bien qu’elle ne soit probablement pas l’épée originale de Charlemagne, sa fonction d’emblème de souveraineté en fait l’une des pièces les plus reproduites et vénérées dans l’imaginaire européen.

Durandal : l’épée du paladin Roland

Durandal est la compagne du héros Roland dans La Chanson de Roland. L’épopée présente Roland comme le neveu de l’empereur et l’un des douze paladins qui incarnaient la jeunesse et la vigueur de la chevalerie franque. Durandal apparaît comme une épée indestructible, qui contient des reliques sacrées dans sa poignée — une dent de Saint Pierre, du sang de Saint Basile, des cheveux de Saint Denis et un fragment du manteau de la Vierge. Ces inclusions accentuent la sacralité de l’arme et l’aura des paladins carolingiens.

La Brèche de Roland et le mythe dans le paysage

La tradition veut qu’après la défaite à la bataille de Roncevaux (778), Roland ait tenté de détruire Durandal pour qu’elle ne tombe pas aux mains de l’ennemi. En frappant l’épée contre un rocher, il ne la brisa pas mais provoqua une fissure qui est aujourd’hui connue sous le nom de Brèche de Roland dans les Pyrénées. Selon la légende, l’épée fut lancée et resta incrustée dans une falaise près de Rocamadour. Au Musée de Cluny est exposée une épée liée à cette tradition, bien que — comme pour Joyeuse — l’authenticité absolue soit difficile à prouver.

Roncevaux : histoire réelle et épique

La bataille de Roncevaux en 778 est un événement historique qui, par son drame et ses répercussions, est devenu matière littéraire. En réalité, les troupes carolingiennes subirent une embuscade des Vascons qui attaquèrent l’arrière-garde logistique de l’armée. Dans l’épopée, l’événement se transforme en une bataille héroïque où Roland et ses paladins tombent au combat face à une gigantesque armée sarrasine. Cette réélaboration poétique servit à construire des modèles héroïques et à renforcer la légitimité de la dynastie carolingienne.

Joyeuse et Durandal dans la construction symbolique du pouvoir

Ces deux épées montrent comment la matérialité (un objet, une lame forgée) peut devenir un symbole politique. Pour les monarques médiévaux, revendiquer l’héritage de Charlemagne signifiait plus qu’une généalogie : c’était s’approprier un legs symbolique qui légitimait la souveraineté. Joyeuse a fonctionné exactement dans cette direction : bien que sa facture soit composite, son utilisation lors des couronnements reliait les nouveaux rois à l’aura impériale carolingienne.

Durandal, quant à elle, incarne l’idéal du chevalier sacrifié et lie la figure du vassal exemplaire à la protection de la chrétienté. L’arme cesse d’être une arme pour devenir témoin et relique : dans sa poignée sont conservés des fragments qui servent de preuve physique d’une connexion avec le sacré.

Autres épées légendaires : contexte européen

Les épées légendaires ne sont pas exclusives à la tradition carolingienne. Partout en Europe apparaissent des objets avec des histoires similaires : Excalibur du cycle arthurien, les épées du Cid (Tizona et Colada), la Curtana de la couronne britannique ou la Lobera de Ferdinand III. Ces armes partagent des traits : des noms qui les individualisent, des récits d’origine miraculeuse ou hagiographique et un rôle dans les rituels de légitimation.

- Jeanne d’Arc chercha une épée « venant du ciel » qui fut trouvée à Sainte-Catherine de Fierbois.

- L’épée incrustée de Saint Galgano en Toscane rappelle le thème de la conversion et du don.

- Excalibur et son lien avec la souveraineté illustrent la relation entre symbole et pouvoir dynastique.

Où voir, étudier et acheter des répliques

Si vous souhaitez voir une pièce historiquement associée à Joyeuse, le Louvre dispose de l’épée qui fut utilisée pendant des siècles lors des cérémonies royales. Le Musée de Cluny à Paris conserve également des pièces liées à la tradition de Durandal. Ces musées permettent d’approcher la matérialité et les restaurations qui ont modifié les pièces au fil du temps.

Pour ceux qui désirent une réplique ou une pièce de collection, l’offre actuelle est vaste : reproductions de Joyeuse et Durandal, épées inspirées du style carolingien et pièces artisanales réalisées selon des critères historiques. Si vous êtes intéressé par l’acquisition d’une réplique de qualité, vous pouvez trouver des options dans notre boutique en ligne, où nous sélectionnons des reproductions qui respectent les proportions, les décorations et les styles basés sur des sources médiévales.

Conseils pour choisir une réplique historique

- Définissez l’objectif : décoration, reconstitution historique ou utilisation en escrime récréative.

- Matériaux : recherchez de l’acier au carbone ou inoxydable de bonne qualité et vérifiez la trempe.

- Proportions : les épées carolingiennes ont généralement des lames relativement courtes et robustes par rapport aux modèles ultérieurs.

- Finitions et détails : poignées avec des motifs inspirés du Haut Moyen Âge, croisillons avec des motifs animaux ou géométriques.

Si vous n’êtes pas sûr de la réplique qui correspond à vos besoins, notre boutique en ligne propose des conseils pour choisir la pièce adaptée à votre utilisation et à votre budget.

La recherche moderne et les techniques de datation

L’analyse des épées historiques combine l’histoire de l’objet, l’archéométrie et la conservation. Des techniques telles que la datation par thermoluminescence (pour les éléments céramiques associés), l’analyse métallographique, l’observation des forges et des styles décoratifs permettent de situer les pièces dans des périodes approximatives. Dans le cas de Joyeuse et Durandal, le mélange d’éléments de différentes époques exige une lecture critique : de nombreuses pièces que nous voyons aujourd’hui dans les vitrines sont le résultat de restaurations et de recompositions effectuées entre le Moyen Âge et l’époque moderne.

L’étude de ces armes historiques (et épées) nécessite une approche interdisciplinaire : historiens de l’art, archéologues, conservateurs et spécialistes de la métallurgie travaillent ensemble pour tracer des biographies matérielles plausibles.

La valeur culturelle des épées de Charlemagne

Au-delà de leur fabrication, les épées de Charlemagne sont des vecteurs d’identité culturelle. Elles représentent un pont entre le fait historique — un homme qui a gouverné un vaste territoire — et la représentation symbolique de ce pouvoir. Dans les festivals historiques, les musées et les collections privées, Joyeuse et Durandal continuent d’alimenter des récits sur la légitimité, l’héroïsme et la foi.

Les reproductions contemporaines permettent aux historiens, aux artisans et aux amateurs d’expérimenter la forme et le poids d’une épée carolingienne, ce qui enrichit à son tour la compréhension du combat médiéval, de l’ergonomie et des techniques de forge traditionnelles.

Que nous apprennent ces légendes aujourd’hui ?

En analysant Joyeuse, Durandal et d’autres armes légendaires, nous comprenons comment les sociétés construisent des symboles pour soutenir des récits politiques et religieux. Une épée qui brille ou qui contient des reliques n’affirme pas seulement l’exceptionnalité de son porteur, mais agit aussi comme un dispositif pédagogique : elle enseigne ce qui est valorisé à l’époque — courage, piété, loyauté et lien avec le divin.

De plus, la persistance de ces histoires démontre la puissance de l’oralité et de la littérature pour transformer des événements concrets (une embuscade à Roncevaux) en mythe fondateur qui légitime des ordres culturels et politiques.

Pour ceux qui s’approchent du collectionnisme ou de la reconstitution, ces pièces offrent une expérience sensorielle et éducative : la manipulation d’une réplique bien faite permet d’imaginer les manœuvres et les sensations du combat médiéval.

Réflexion finale

Les épées de Charlemagne — Joyeuse et Durandal — sont bien plus que des armes : ce sont des symboles qui condensent la foi, le pouvoir, la mémoire et la narration. Même si l’histoire critique montre que les pièces conservées sont souvent des composites et des restaurations, leur influence en tant qu’icônes perdure. Visiter les musées, étudier les pièces et, pour les intéressés, acquérir des répliques dans notre boutique en ligne, sont des moyens de se connecter à cet héritage matériel et symbolique qui éclaire encore une partie de l’identité européenne.