Les échecs, ce jeu millénaire de stratégie qui a captivé les esprits brillants à travers les siècles, sont bien plus qu’un simple passe-temps. C’est un champ de bataille symbolique, un défi intellectuel et un reflet de l’évolution sociale et culturelle de l’humanité. Son histoire est une tapisserie complexe, tissée de légendes, de migrations et de transformations qui l’ont façonnée pour devenir le « roi des jeux de société » que nous connaissons aujourd’hui.

Plongeons dans ce voyage à travers le temps pour démêler les véritables origines des échecs, démystifier certaines croyances populaires et comprendre comment ce jeu a réussi à transcender les frontières et les époques, tout en conservant son essence stratégique intacte.

Échecs en Égypte et à Rome ? Démystification de ses origines

Lorsque l’on songe aux origines des échecs, il est courant de penser à des civilisations aussi grandioses que l’Égypte ancienne ou la majestueuse Rome. Il est indéniable que ces cultures possédaient une tradition riche et sophistiquée en matière de jeux de société, avec des plateaux et des pièces qui évoquent une certaine ressemblance superficielle avec nos chers échecs. En effet, les archives archéologiques nous offrent des aperçus fascinants, comme les images de plateaux 8×8 ornant les murs de temples millénaires, tels que celui de Kurna, ou l’existence de jeux emblématiques comme le Senet, témoignant d’une passion profonde pour le divertissement stratégique dans l’Antiquité.

Cependant, malgré ces similitudes évocatrices et la présence indéniable de passe-temps sur plateau dans le monde antique, il est crucial d’établir une distinction fondamentale : aucun de ces jeux ne peut être considéré, sous aucun prétexte, comme un précurseur direct des échecs tels que nous les concevons et les pratiquons aujourd’hui. Il n’existe aucune preuve historique ou archéologique suggérant que les stratégies complexes, les règles élaborées ou la dynamique intrinsèque de ces jeux aient influencé de manière directe et décisive le développement ultérieur des échecs. La partie la plus ancienne dont on ait une trace fiable, selon les données méticuleusement compilées dans l’« Encyclopédie Oxford des parties d’échecs », remonte à l’an 1490. Mais même cette partie, aussi ancienne soit-elle, ne suit pas les règles modernes qui régissent le jeu aujourd’hui. Les échecs, dans leur essence et leur lignée, se dressent comme une création véritablement unique, avec une trajectoire évolutive propre et distinctive.

Ainsi, bien qu’il soit fascinant de contempler les jeux d’échecs des civilisations antiques, il est important de reconnaître que les échecs possèdent leurs propres racines, qui s’étendent bien au-delà des pyramides et des forums romains, vers une origine plus spécifique et documentée que nous explorerons ci-après.

Du Chaturanga au Shatranj : la véritable origine des échecs

La grande majorité des historiens et des spécialistes s’accordent à dire que les échecs modernes, ce jeu d’ingéniosité et de stratégie que nous connaissons aujourd’hui, plongent leurs racines les plus profondes dans le chaturanga. Ce jeu légendaire fit son apparition dans le nord de l’Inde au début de notre ère, marquant un tournant fondamental dans l’histoire des jeux de plateau. Le terme « chaturanga » n’est pas anodin ; il provient du sanskrit et signifie « quatre sections », en référence directe aux quatre divisions principales de la puissante armée indienne de l’époque : la cavalerie agile, l’infanterie robuste, les éléphants imposants et les chars rapides.

Le chaturanga se distinguait comme un jeu pour quatre participants, joué sur un plateau de 8×8 cases. Une particularité intéressante de ce plateau primitif était que ses 64 cases étaient toutes de la même couleur, contrairement à l’alternance de couleurs qui caractérise le plateau moderne. Le jeu comprenait six types de pièces, chacune avec son rôle et son mouvement spécifiques, représentant les éléments de l’armée : le rajah (l’équivalent du roi actuel), le conseiller (une pièce qui évoluerait pour devenir la reine), le cheval, le soldat (précurseur du pion), l’éléphant et le char. Au fil du temps, le chaturanga entama un voyage expansif depuis son berceau indien, s’étendant tant vers l’Est que vers l’Ouest. Au cours de cette migration culturelle, le jeu ne resta pas statique ; au contraire, il subit des transformations significatives, absorbant et adaptant des idées et des éléments d’autres cultures, avec une influence particulièrement notable de la Perse.

C’est précisément à partir de ce chaturanga indien qu’autour de l’an 600 apr. J.-C., naquit et se développa le jeu arabe connu sous le nom de shatranj. C’est, sans aucun doute, le premier jeu que les historiens et joueurs d’échecs reconnaissent comme l’ancêtre direct et identifiable des échecs. Le shatranj se jouait sur un plateau de 8×8 cases et chaque camp disposait de 16 pièces, comprenant le soldat (le pion), le cheval, l’éléphant (une pièce, à la différence du fou moderne, au mouvement plus limité et faible), la quadrige (la tour), le conseiller (une dame au pouvoir bien plus restreint qu’actuellement) et le shah (le roi). L’objectif principal était de mater le roi adverse ou, à défaut, de capturer toutes les pièces de l’adversaire, ne laissant que son roi sur le plateau.

La culture arabe joua un rôle absolument crucial, non seulement dans l’évolution des échecs, mais aussi dans leur large diffusion à travers le monde. D’ailleurs, le mot même « échecs » que nous utilisons aujourd’hui est un héritage linguistique direct de l’arabe « al-shatranj ». De même, l’exclamation universelle « échec et mat » est une dérivation phonétique et sémantique de l’expression arabe « al-shah-mat », qui se traduit littéralement par « le roi est mort ». Dès le IXe siècle, les érudits et maîtres arabes consacrèrent une attention considérable aux échecs, créant d’importants traités et ouvrages sur le jeu, comme le célèbre « Le livre des échecs » d’Al-Adli. Pour eux, les échecs n’étaient pas qu’un jeu ; ils les considéraient comme un précieux outil pédagogique, capable de développer la pensée logique, la stratégie et la discipline mentale.

L’une des légendes les plus célèbres et durables associées aux échecs, celle du sage Sissa Ben Dahir et de sa demande exponentielle de grains de blé au roi Balhait, trouve précisément son origine dans la riche littérature arabe. Cette histoire impressionne non seulement par l’ampleur inimaginable du nombre final de grains, mais souligne aussi la profonde connexion que les échecs établirent avec la découverte de la numération positionnelle et les applications mathématiques et astronomiques avancées qui fleurirent à l’époque. Cette anecdote, souvent racontée pour illustrer la puissance de la croissance exponentielle, témoigne de la façon dont les échecs se sont entremêlés avec le savoir et la sagesse des civilisations qui les ont adoptés et appropriés.

Les échecs dans l’Europe médiévale : adaptation et évolution

L’arrivée des échecs en Europe fut un processus graduel et fascinant, intrinsèquement lié à l’expansion culturelle et territoriale des musulmans. C’est par al-Andalus, la péninsule Ibérique sous domination islamique, et aussi par les Croisades, que ce jeu stratégique commença à pénétrer le continent européen en pleine époque médiévale. Depuis l’Espagne, sa popularité se propagea rapidement dans toute l’Europe, trouvant un terrain fertile notamment parmi la noblesse et le clergé chrétiens, qui l’adoptèrent comme passe-temps distingué et exercice mental. Durant cette période médiévale, de nombreux ouvrages et traités sur les échecs furent rédigés, beaucoup par des auteurs juifs, qui non seulement documentaient les règles du jeu, mais contribuaient aussi à sa diffusion et à sa standardisation naissante.

Le plateau d’échecs, tel que nous le connaissons aujourd’hui avec ses cases claires et foncées alternées, connut également une évolution significative au Moyen Âge. Jusqu’à la fin du XIIe siècle, il était courant que les cases du plateau soient d’une seule couleur, généralement blanches, avec de simples traits pour les séparer et les définir. Cependant, au XIIIe siècle, l’alternance caractéristique des cases claires et foncées s’était généralisée, conférant au plateau l’esthétique et la fonctionnalité qui perdurent jusqu’à nos jours.

Un document attestant de la présence précoce des échecs en Europe, conservé aux Archives Historiques de la Couronne d’Aragon, révèle que le Comte d’Urgel légua dans son testament de 1010 son plateau d’échecs avec toutes les pièces à une abbaye, preuve de la valeur et de l’estime accordées au jeu. Peut-être l’un des documents les plus importants illustrant la place des échecs dans la royauté médiévale est celui du roi Martin l’Humain, daté de 1410, dans lequel figurent trois feuillets dédiés à des plateaux et pièces d’échecs de divers matériaux, témoignant de la diversité et de la richesse des ensembles de l’époque.

Après la première moitié du XIe siècle, un document d’un intérêt particulier pour les historiens est la précieuse lettre de Damiani, archevêque d’Ostie, qui en 1061 écrivit au pape Alexandre II. Dans cette missive, Damiani relatait la sanction infligée à un prélat de son diocèse pour s’être simplement diverti en jouant aux échecs, ce qui donne une idée des perceptions et parfois des restrictions morales entourant le jeu dans certains cercles ecclésiastiques. Malgré ces réticences ponctuelles, les échecs s’imposèrent en Espagne et dans d’autres pays de l’Occident médiéval chrétien comme l’une des disciplines fondamentales à cultiver pour le futur chevalier, aux côtés des sports équestres, de la chasse et de la bonne lecture, comme les Saintes Écritures. Ce jeu était vu comme un outil pour développer l’intellect, la stratégie et la patience, des qualités essentielles pour les hommes de leadership militaire et social.

Une figure clé de l’histoire des échecs médiévaux fut Alphonse X le Sage, roi de Castille, León et Galice. Entre 1252 et 1284, ce monarque, connu pour son profond intérêt pour le savoir et la culture, commanda la création du monumental « Livre des jeux », également appelé « Livre des échecs, dés et tables ». Cette œuvre extraordinaire, composée de 98 feuillets de parchemin et ornée de 150 splendides miniatures, n’est pas seulement un trésor artistique, mais aussi le plus ancien livre sur les échecs parvenu jusqu’à nous. Il contient une exposition détaillée des règles du jeu et une collection de 103 problèmes d’échecs, dont 89 d’origine arabe, soulignant l’influence persistante de la culture islamique. Ce précieux manuscrit, conservé précieusement au Monastère de l’Escurial, est un document inestimable pour la recherche sur les jeux d’échecs et une source primaire pour comprendre les échecs dans l’Europe médiévale.

Les pièces médiévales et leur symbolisme

À l’époque d’Alphonse X, les pièces d’échecs commencèrent à adopter l’aspect et l’iconographie médiévaux que nous reconnaissons encore largement aujourd’hui. On retrouve le roi, la pièce centrale ; la reine, alors appelée alferza ou capitaine, dont le rôle et le pouvoir étaient loin d’être ceux d’aujourd’hui ; les cavaliers, avec leur mouvement particulier en « L » ; les tours, symbolisant les fortifications ; et les fous, qui en espagnol devinrent les « alfiles », reflétant l’importance de l’Église dans la société médiévale. Il existe aussi des exemples de pièces en ivoire illustrant la qualité de l’époque.

Cependant, il est essentiel de comprendre que les mouvements de ces pièces médiévales différaient considérablement de ceux qui régissent les échecs modernes :

- Le roi, le cavalier et le pion se déplaçaient déjà de façon similaire à aujourd’hui, conservant leur essence stratégique à travers les siècles.

- La dame, ou alferza, était alors la pièce la plus faible du plateau, avec un mouvement extrêmement limité : elle ne pouvait avancer que d’une case en diagonale dans n’importe quelle direction. Son pouvoir était presque insignifiant comparé à sa version moderne.

- Le fou se déplaçait de deux cases en diagonale, une caractéristique distinctive de l’époque. De plus, il avait la particularité de pouvoir sauter des pièces, une aptitude qui disparaîtra dans l’évolution ultérieure du jeu.

- Le roque, l’un des mouvements défensifs et de développement les plus importants des échecs actuels, n’existait tout simplement pas encore dans les échecs médiévaux.

L’adaptation des échecs à la société féodale européenne n’a pas seulement entraîné des changements dans les règles, mais aussi une profonde transformation de la nomenclature et du symbolisme des pièces, reflétant la hiérarchie et les valeurs de l’époque. Le firz arabe, qui représentait le conseiller ou vizir, s’est métamorphosé en la puissante figure de la Reine, une pièce qui, avec le temps, deviendra essentielle dans le système politique et social féodal. Des experts comme Marilyn Yalom, auteure de l’ouvrage influent Birth of the Chess Queen, suggèrent que l’apparition et la montée en puissance de la Reine sur l’échiquier n’étaient pas une coïncidence, mais un reflet direct du rôle politique croissant des femmes influentes dans l’Europe médiévale, certaines accédant même au trône. Des exemples notables incluent les impératrices Adélaïde de Bourgogne et Théophano Skleraina, qui exercèrent d’importantes régences. D’ailleurs, le « Poème d’Einsiedeln », un document didactique datant d’environ 997, décrit déjà le jeu avec la Reine placée à côté du Roi, anticipant son ascension sur l’échiquier.

D’autres pièces se sont également adaptées à la nouvelle réalité culturelle : l’al-fil arabe, qui représentait l’éléphant, est devenu « alfil » en Espagne, conservant un lien étymologique avec son origine. Cependant, dans le monde anglo-saxon, cette pièce s’est transformée en « bishop » (évêque), une allusion évidente aux pouvoirs ecclésiastiques qui dominaient la société médiévale. Le rukh perse, symbolisant un char ou une forteresse mobile, est resté « roque » en espagnol et, avec le temps, sa forme s’est associée à celle d’un rocher puis à celle de la tour ou du château que nous connaissons aujourd’hui. On trouve différents styles et pratiques des échecs médiévaux, avec des différences notables par rapport aux échecs grecs ou d’autres cultures comme les Vikings.

Les manuscrits médiévaux sur les échecs constituent un héritage d’une valeur inestimable, car ils ont jeté les bases de la théorie échiquéenne et nous offrent une fenêtre privilégiée sur la façon dont le jeu s’est enraciné en Europe. Ces œuvres comprenaient non seulement de la littérature didactique pour apprendre à jouer, mais aussi des collections de problèmes d’échecs pour l’étude et la pratique, ainsi que des textes moralisateurs utilisant les échecs comme puissante métaphore de la société, de ses hiérarchies et de ses valeurs éthiques. Le jeu d’échecs médiéval, avec son plateau de 64 cases (moitié claires, moitié foncées) et ses pièces en position initiale, simulait un champ de bataille avec deux armées distinctes, ce qui le rendait particulièrement attrayant pour l’esprit chevaleresque de l’époque. Les pays européens où ce jeu s’est le plus répandu furent l’Espagne et l’Italie, et sa valeur était telle que les plateaux et pièces d’échecs étaient considérés comme des biens précieux, apparaissant fréquemment dans les testaments comme partie importante d’un héritage.

Les échecs à la Renaissance et leur professionnalisation

Le changement le plus radical et transformateur dans les règles des échecs, celui qui allait le propulser vers sa forme actuelle et en faire le jeu dynamique que nous connaissons, eut lieu vers 1450, en pleine Renaissance. Ce tournant fut l’apparition de la « dame enragée ». Dans le but de rendre le jeu plus rapide, plus passionnant et, en définitive, plus divertissant, on donna à la dame un pouvoir sans précédent : elle pouvait se déplacer aussi loin qu’elle le souhaitait dans n’importe quelle direction, diagonale, verticale ou horizontale. Ce mouvement révolutionnaire combinait la capacité de déplacement du fou et de la tour, faisant de la dame la pièce la plus puissante du plateau. L’ampleur de ce changement fut telle que les Français, stupéfaits par la nouvelle force de la pièce, surnommèrent le nouveau jeu « échecs de la dame enragée ». Outre cette modification significative, les pions gagnèrent aussi en mobilité, pouvant avancer de deux cases lors de leur premier mouvement, ce qui accéléra le développement des ouvertures et ajouta une nouvelle dimension stratégique au jeu.

Bien qu’aujourd’hui les tournois soient une composante intrinsèque et indispensable des échecs, ils n’ont pas toujours existé sous la forme structurée et compétitive que nous connaissons. Le premier tournoi international informel dont on ait trace eut lieu en 1575, à la somptueuse cour de Philippe II à Madrid. Cet événement pionnier consista en une confrontation passionnante entre les meilleurs joueurs d’Italie et d’Espagne, posant un précédent pour la compétition organisée dans le monde des échecs.

Les stratégies échiquéennes évoluèrent aussi radicalement au fil des siècles. Au XVIIIe siècle et au début du XIXe, un style de jeu résolument agressif et romantique prédominait. Les joueurs, fortement influencés par « l’école italienne », privilégiaient le développement rapide des pièces et l’attaque précoce, n’hésitant pas à sacrifier des pions pour ouvrir des lignes et diagonales menant à un mat rapide et décisif. Le Gambit du Roi, par exemple, était une ouverture extrêmement populaire à cette époque, reflétant la mentalité offensive des joueurs. Cette période vit l’émergence de grands rois des échecs et de différentes générations de joueurs, chacun apportant ses propres idées et pratiques.

Ce fut Wilhelm Steinitz, premier champion du monde officiel d’échecs en 1886, qui révolutionna complètement la compréhension stratégique du jeu. Avant Steinitz, la norme était l’attaque téméraire et la recherche directe du mat. Lui, en revanche, introduisit un style de jeu beaucoup plus positionnel, axé sur l’importance de la structure des pions, l’activité des fous et la création de postes avancés pour les cavaliers. Steinitz préconisait de n’attaquer qu’après une préparation minutieuse et l’accumulation d’avantages positionnels. Ses idées, d’abord qualifiées de lâches par certains contemporains, lui valurent le surnom de « père des échecs modernes », et ses principes posèrent les bases de la stratégie échiquéenne contemporaine. Ce premier champion du monde marqua un tournant dans l’histoire du championnat mondial.

Innovations techniques clés pour les jeux d’échecs

La professionnalisation des échecs a également apporté d’importantes innovations techniques qui ont transformé la façon de jouer et de percevoir le jeu :

- Les pièces Staunton (1849) : Conçues par Nathaniel Cook et activement promues par l’influent joueur Howard Staunton, ces pièces devinrent rapidement populaires grâce à leur reconnaissance facile, leurs bases stables évitant les chutes accidentelles et leur design esthétique attrayant. Aujourd’hui, le design Staunton est la norme et le modèle officiel utilisé dans les tournois et compétitions du monde entier, témoignage de sa fonctionnalité et de son élégance.

- La pendule d’échecs (1861) : Avant l’introduction des pendules, les parties pouvaient durer des heures, voire plus de 14, car il n’existait aucune limite de temps pour les coups. Les premiers minuteurs étaient des sabliers, qui évoluèrent en pendules « à bouton » en 1884, permettant à chaque joueur de contrôler individuellement son temps. Enfin, en 1964, apparurent les pendules électroniques, facilitant le développement de modalités plus rapides et dynamiques, comme les échecs blitz et rapides. La Fédération Internationale des Échecs (FIDE) a joué un rôle clé dans la standardisation de ces innovations.

Enfin, les échecs ont aussi été un terrain fascinant pour le développement de l’intelligence artificielle. En 1770, l’ingénieux inventeur hongrois Wolfgang von Kempelen présenta au monde le Turc Mécanique, une prétendue machine à jouer aux échecs qui, étonnamment, parvenait à battre des adversaires aussi forts que Napoléon Bonaparte et Benjamin Franklin. Bien qu’il s’agisse d’une supercherie contrôlée par un joueur caché à l’intérieur, le Turc contribua grandement à populariser les échecs et peut être considéré comme un « précurseur spirituel » des véritables machines à jouer. Le tournant décisif dans la confrontation homme-machine eut lieu en 1997, lorsque le superordinateur Deep Blue d’IBM battit le champion du monde Garry Kasparov lors d’une partie historique. Ce fut un moment marquant, démontrant l’incroyable capacité de calcul des machines. Aujourd’hui, les modules d’échecs sont exponentiellement plus forts que n’importe quel humain, et leur influence sur l’étude et la préparation des joueurs est indéniable. Des noms comme Bobby Fischer, parmi les meilleurs joueurs, ont laissé une empreinte indélébile dans le monde des échecs.

Depuis ses origines incertaines dans l’Inde ancienne, en passant par sa profonde transformation en Perse et son enracinement dans l’Europe médiévale, les échecs ont prouvé leur pouvoir intemporel et leur portée mondiale inégalée. Leur évolution, d’un jeu de guerre symbolique à une discipline intellectuelle complexe, a reflété et s’est adaptée aux sociétés qui les ont adoptés, devenant un miroir de l’histoire humaine. Les échecs sont plus qu’un simple passe-temps ; ils sont un art, une science et une puissante métaphore du monde, un témoignage éloquent de la créativité et de l’ingéniosité humaines. Leur histoire riche et passionnante nous rappelle pourquoi, avec plus de 500 millions de joueurs aujourd’hui, les échecs restent, indiscutablement, le roi des jeux de société.

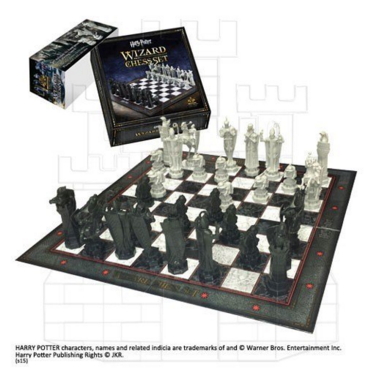

Si l’histoire des échecs vous a captivé et que vous souhaitez posséder une pièce de cette riche tradition, nous vous invitons à découvrir notre sélection exclusive de jeux d’échecs de collection, où vous trouverez des modèles inspirés de différentes époques.

De plus, pour les amateurs de jeux de stratégie, n’hésitez pas à visiter notre catégorie de autres jeux de société médiévaux, parfaits pour défier votre esprit et revivre l’émotion des passe-temps ancestraux.