Qu’est-ce qui rendait chaque gladiateur unique dans l’arène romaine?

Le rugissement de la foule, le soleil se reflétant sur l’acier et la poussière soulevée à chaque charge : Ainsi commençait le drame dans les amphithéâtres romains. Les gladiateurs n’étaient pas une homogénéité ; ce sont des archétypes armés représentant des peuples, des métiers et des tactiques. Connaître les types de gladiateurs romains, c’est comprendre une stratégie théâtrale mêlant spectacle, politique et technique militaire.

Dans cet article, vous apprendrez à distinguer les classes les plus importantes selon leur armement, leur tenue et leur style de combat, vous verrez comment s’organisait leur entraînement et découvrirez l’évolution historique qui a façonné ces icônes. Vous trouverez aussi des tableaux comparatifs pour vous aider à identifier rapidement les différences et plusieurs images historiques et reproductions réparties naturellement tout au long du texte.

Évolution des munera et de la gladiature romaine

La pratique des combats de gladiateurs a évolué depuis des rituels funéraires privés jusqu’à des spectacles publics réglementés et des outils politiques de l’État romain. Le tableau suivant présente les jalons principaux par ordre chronologique.

| Époque | Événement |

|---|---|

| Origines et début de la République | |

| 393–290 av. J.-C. | Guerres samnites : les Campaniens organisent des banquets avec combats utilisant des Samnites capturés ; de là naît le type de gladiateur « samnite ». |

| 264 av. J.-C. | Premier munus connu à Rome, célébré après la mort de Brutus Pera : les combats de gladiateurs sont utilisés comme obligation funéraire. |

| Guerres puniques et expansion (III–II s. av. J.-C.) | |

| Depuis 264 av. J.-C. (Guerres puniques) | Premières références à des rituels gladiatoires durant les guerres contre Carthage ; les spectacles deviennent plus fréquents et se consolident comme divertissement romain. |

| 207 av. J.-C. | P. Cornelius Scipio organise un spectacle à Carthago Nova, première mention de la gladiature en Hispanie. |

| 206 av. J.-C. | Scipion célèbre des jeux à Carthago Nova où ont combattu des « hommes libres et distingués » de façon volontaire (premières mentions des auctorati). |

| III–II s. av. J.-C. (jusqu’au II s. av. J.-C.) | Les munera augmentent en taille et en complexité ; ils restent majoritairement privés. Au II s. av. J.-C., le type « samnite » disparaît en raison du changement des relations politiques avec le Samnium. |

| c. 125–100 av. J.-C. | Première référence au nom d’un gladiateur dans un munus, indiquant une plus grande importance individuelle des combattants. |

| Fin de la République | |

| 105 av. J.-C. | L’État organise pour la première fois des jeux officiels ; les consuls Rutilius Rufus et Marius Maximus offrent un spectacle non religieux. On promulgue des leges gladiatoriae et le ludus de Capoue fonctionne déjà sous C. Aurelius Scaurus. |

| 73 av. J.-C. | Le ludus de Capoue, propriété de Gnaeus Lentulus Batiatus, est le cadre de la révolte de gladiateurs dirigée par Spartacus. |

| 65 av. J.-C. | Des lois commencent à fixer le nombre de gladiateurs ; ces chiffres augmentent sous Auguste. |

| 49–46 av. J.-C. | 49 av. J.-C. : Jules César acquiert le ludus de Capoue et le rebaptise ludus Iulianus. 46 av. J.-C. : César ordonne que les entraînements se fassent dans les maisons des chevaliers et des sénateurs. |

| Fin de la République | Le munus devient un grand divertissement public et un outil politique. Les types initiaux basés sur des peuples (samnites, gaulois) servent de base à des catégories ultérieures ; le gallus évolue en murmillo après l’incorporation de la Gaule. |

| Début de l’Empire (Auguste) et Ier s. apr. J.-C. | |

| Début de la période impériale (Auguste) | Réforme augustéenne : établit le munus legitimum, crée et supprime des types de gladiateurs, régule la disposition du public, exige des casques fermés (sauf les retiarii), suspend les munera sine missione, limite les jours et le nombre de gladiateurs et interdit les ludi privés à Rome. Apparition des retiarii ; les secutores se développent pour les affronter. Disparition des provocator et cataphractus. |

| I s. av. J.-C. – I s. apr. J.-C. | Le combat entre auctorati se généralise (selon Cicéron) et représente plus de la moitié des combattants ; on trouve des représentations de gladiatrices (relief d’Halicarnasse, attribué au Ier s. av. J.-C. ou II s. apr. J.-C.). |

| 11 apr. J.-C. | Une loi interdit aux femmes nées libres et âgées de moins de 20 ans de combattre dans l’arène, ce qui indique que la participation féminine était déjà fréquente. |

| 21 apr. J.-C. | Tacite mentionne un contingent gaulois de crupellarii lors de la révolte de Julius Sacrovir. |

| I s. apr. J.-C. | La missio (indulgence) est courante : seul 1 gladiateur sur 5 est exécuté. Pline le Jeune décrit des entraîneurs assistants grecs et le cycle d’entraînement tétradique. Première mention des gladiatrix dans une note marginale à Juvénal. |

| Milieu–fin du Ier s. apr. J.-C. | Possible popularisation des combats entre retiarius et secutor ; le retiarius se consolide comme attraction dans les siècles suivants. |

| Période de Domitien et fin du Ier s. | |

| 81–96 apr. J.-C. (Domitien) | Domitien interdit les ludi privés et crée quatre ludi impériaux (Matutinus, Magnus, Gallicus, Dacicus) liés au Colisée. Il propose des spectacles nocturnes et des combats entre femmes ; commence la pratique de laisser la missio à la décision du vainqueur, ce qui augmente les morts. Des armures décorées d’or sont utilisées lors des défilés. |

| I–II s. apr. J.-C. et apogée du spectacle | |

| 40–104 apr. J.-C. | Le poète Martial écrit des épigrammes louant des gladiateurs comme Hermes. |

| I–II s. apr. J.-C. | La probabilité de condamnation à mort dans l’arène augmente ; vers cette période, la moitié des perdants meurt au combat. |

| II s. apr. J.-C. et époque antonine | |

| II s. apr. J.-C. | La « peste antonine » affecte l’Empire. Vers la fin de la période se développe le dimachaerus (gladiateur aux deux épées). |

| 177 apr. J.-C. | Marc Aurèle et Commode approuvent l’oratio de pretiis gladiatorum minvendis pour abaisser les prix et faciliter l’organisation des munera dans les provinces. |

| 180 apr. J.-C. | Jusqu’à cette date existait la manumissio ex acclamatione populi (libération par acclamation populaire) ; à partir de lors la pratique change. |

| 182 apr. J.-C. | L’empereur Commode acquiert la Villa dei Quintili ; dans une mosaïque retrouvée est représenté un retiarius nommé Montanus. |

| III s. apr. J.-C. et crise du Bas-Empire | |

| 200 apr. J.-C. | Septime Sévère interdit aux femmes de combattre dans les monomachiae (interdiction définitive du combat féminin singulier). La mosaïque de Zliten (c. 200) montre un retiarius se rendant avec un poignard. |

| 200–300 apr. J.-C. | Preuves archéologiques : fractures causées par trident sur un crâne d’Éphèse et un fémur portant des blessures d’une arme à quatre pointes, indiquant techniques et armes utilisées dans l’arène. |

| 218 apr. J.-C. | L’ancien gladiateur Macrinus devient empereur. |

| IV s. apr. J.-C. et déclin final | |

| 315 apr. J.-C. | Constantin Ier interdit la pratique de marquer au fer rouge les gladiateurs. |

| c. 320 apr. J.-C. | Une mosaïque montre le symbole Ø pour indiquer qu’un gladiateur est mort au combat, reflétant des pratiques d’enregistrement graphique des résultats. |

| Fin des munera et chute de l’Empire | |

| 476 apr. J.-C. | Chute de l’Empire romain d’Occident. Selon les sources citées, cet événement survient 72 ans après l’interdiction officielle du munus et 40 ans après le dernier munus, soulignant le déclin et l’importance éducative et sociale que les jeux ont eue. |

Comment ils étaient classés : poids, bouclier et style

Les Romains appréciaient le contraste. Pour maintenir l’émotion, on opposait des types contraires : un lourd et protégé contre un léger et mobile. La classification pratique regroupait les gladiateurs en scutarii (avec grand bouclier) et parmularii (avec petit bouclier), mais à l’intérieur de ces étiquettes sont apparues des dizaines de variantes, chacune avec sa propre identité.

Gladiateurs d’armement lourd (Scutarii)

Ces combattants misaient sur la protection pour dominer : grand bouclier, casque robuste et, dans de nombreux cas, une épée courte pour le coup final.

Gladiateurs d’armement léger (Parmularii)

L’agilité était leur atout. Avec de petits boucliers ou sans, ils cherchaient à esquiver, contourner et attaquer les ouvertures de la défense adverse.

Types emblématiques : description, tactiques et adversaires habituels

Ci-dessous, nous présentons les protagonistes. Pour faciliter la lecture, chaque fiche montre son équipement habituel, son approche tactique et son adversaire typique.

Mirmillon (Murmillo)

Arme principale : gladius. Défense : scutum. Identité : casque à profil élevé rappelant un poisson, protection latérale et brassard sur le bras droit. Tactique : approche lente et pression constante, visant l’échange rapproché où son bouclier domine. Adversaires habituels : thraex et hoplomachus.

Thrace (Thraex)

Arme principale : sica (épée courbe). Défense : parmula (petit bouclier). Identité : casque avec visière et crête latérale ; jambières aux deux jambes. Tactique : mobilité et attaques obliques, cherchant les ouvertures derrière le bouclier ennemi. Adversaires habituels : mirmillones.

Secutor

Arme principale : gladius. Défense : scutum. Identité : casque lisse sans ornements pour éviter que la rete du retiarius s’y accroche ; orifices oculaires discrets. Tactique : harceler et acculer le retiarius jusqu’à forcer le choc.

Rétiaire (Retiarius)

Arme principale : trident et filet. Défense : minimale ; manica sur le bras droit et un galerus pour protéger l’épaule. Identité : absence de casque et de bouclier, style inspiré des pêcheurs. Tactique : usage de la portée, filets et ruses pour créer des opportunités d’estoc. Adversaire classique : secutor.

Samnite

Arme principale : gladius. Défense : bouclier oblong, casque avec visière et jambières sur la jambe gauche. Identité : l’un des premiers types documentés, fortement influencé par les guerriers italiques. Tactique : similaire au mirmillon, forte protection et poussée.

Hoplómachus

Arme principale : lance et épée. Défense : bouclier rond inspiré de l’hoplôn grec. Identité : jambières rembourrées, casque avec aile et panache. Tactique : utiliser la lance pour harceler puis combattre au corps à corps.

Provocator

Arme principale : gladius. Défense : grand bouclier et une carapace protectrice sur la poitrine. Identité : casque avec visière, protégé par une cuirasse ; son rôle était souvent d’ouvrir certains combats. Tactique : échange rapproché, force brute et endurance.

Homoplachi

Arme principale : épée ou hasta. Défense : armure complète et bouclier circulaire d’inspiration grecque. Identité : fortement blindé, il projetait l’esthétique des hoplites sur le spectacle.

Autres types singuliers

- Crupellarii : blindés jusqu’à l’extrême ; mobilité réduite.

- Scissor : avec un gant métallique spécial pour couper et attraper.

- Dimachaerus : deux épées, exclusif à des affrontements similaires.

- Equites et Essedarii : combat à cheval ou depuis un char.

- Cestus : boxeurs avec gants renforcés.

Comparaison pratique : armes, protection et style

Un tableau aide à voir les différences essentielles entre les types les plus représentatifs.

| Type | Armes | Protection | Stratégie | Adversaire typique |

|---|---|---|---|---|

| Mirmillon | Gladius | Scutum, casque haut, manica | Pression et défense fermée | Thrace, Hoplomacus |

| Thrace | Sica (épée courbe) | Parmula, jambières | Mobilité et attaques angulées | Mirmillon |

| Rétiaire | Trident et filet | Manica et galerus (sans casque) | Portée, filets et embuscades | Secutor |

| Secutor | Gladius | Casque lisse, scutum | Harcèlement et encerclement | Rétiaire |

| Hoplómachus | Lance et épée | Bouclier rond, jambières | Harceler à la lance et dominer à courte distance | Mirmillon |

- Mirmillón

-

- Arme : Gladius

- Protection : Scutum, casque

- Style : Défense et poussée

- Tracio

-

- Arme : Sica

- Protection : Parmula

- Style : Agilité et précision

La vie au ludus : entraînement, hiérarchie et survie

L’école de gladiateurs était un microcosme où la discipline et la répétition forgeaient les combattants. On y travaillait la force, la technique et la stratégie avec des méthodes mixtes d’entraînement grec et des pratiques propres. Les gladiateurs étaient des athlètes professionnels et leur survie dépendait autant de l’habileté que de la capacité à divertir.

Ils s’entraînaient avec des armes lestées, pratiquaient des cycles d’entraînement (tétrade) et suivaient des régimes riches en glucides et en calcium. Les meilleurs pouvaient recevoir la rudis, l’épée en bois symbolisant la liberté. Mais la hiérarchie était stricte : novices, vétérans, docteurs et lanistes formaient une machine bien huilée.

Femmes dans l’arène et rôles moins fréquents

Bien que rares, les femmes gladiatrices ont existé et ont offert le même spectacle de courage et de risque. Connues comme gladiatrices dans la terminologie moderne, elles participaient aux monomachiae et, à certaines époques, attiraient l’attention des empereurs et des chroniqueurs. Avec le temps leur présence a été réglementée puis finalement restreinte.

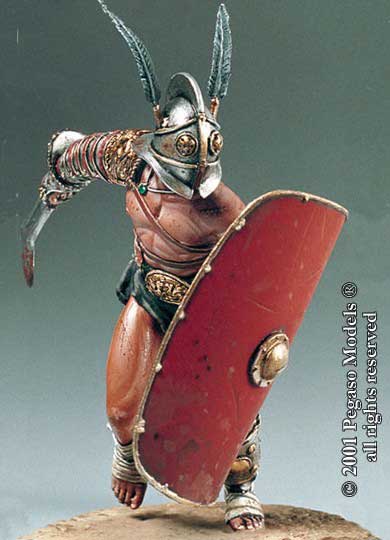

Armures, reproductions et objets de collection

La fascination pour l’armement et la tenue romaine a donné lieu à des reproductions détaillées qui reproduisent casques, boucliers et épées. Ces pièces aident à mieux visualiser la fonctionnalité de chaque type et leur impact sur la dynamique du combat.

Voir une reproduction d’un casque mirmillon ou le design d’une parmula thrace aide à comprendre pourquoi certaines tactiques étaient viables. Les passionnés et reconstituteurs apprécient autant la précision technique que l’évocation historique : matériaux, poids et équilibre sont essentiels pour une réplique fidèle.

Mythes, spectacles et perception publique

L’arène ne montrait pas seulement du combat ; elle montrait des symboles. Un rétiaire sans casque échange son visage avec la foule ; un secutor au casque lisse incarne la ténacité. Les appariements intentionnels (lourd vs léger) créaient des narrations que le public reconnaissait et célébrait.

Les gladiateurs les plus populaires étaient des célébrités avec des surnoms, des histoires et un lien direct avec le public : leur destin dépendait souvent de l’acclamation du peuple. C’est pourquoi l’entraînement incluait non seulement la technique mais aussi la mise en scène.

Blessures, médecine et soins

Contrairement à l’image romantique de la mort immédiate, de nombreux gladiateurs recevaient des soins médicaux avancés : chirurgiens, bandages et rééducation. L’investissement économique dans un bon combattant justifiait des techniques de guérison spécialisées.

Héritage et comment reconnaître chaque type aujourd’hui

Aujourd’hui, mosaïques, reliefs et reproductions permettent d’identifier avec précision les traits qui définissaient chaque gladiateur. Quand vous voyez un casque avec visière et une jambières à la jambe gauche, il est facile d’évoquer le samnite ou le provocator ; quand vous contemplez un filet et un trident, la figure est instantanément celle du rétiaire.

Si vous souhaitez reproduire une scène fidèle de l’arène, considérez :

- Équilibre historique entre armement et adversaire.

- Détails : jambières, manica, galerus et type de bouclier.

- Dynamique du combat : lourd contre léger.

Tableaux et ressources visuelles pour l’amateur

En plus du tableau comparatif, les représentations visuelles (mosaïques, reliefs et reproductions) complètent l’apprentissage. Les interpréter avec un guide technique aide à distinguer des variantes régionales ou chronologiques.

| Élément | Ce que cela indique | Conseil pour reproduction |

|---|---|---|

| Casque avec visière | Protection faciale élevée ; fréquent chez les types lourds | Reproduire la ventilation et les orifices oculaires pour le confort |

| Grand scutum | Rôle défensif et offensif par poussée | Attention au poids et à la courbure pour un équilibre réaliste |

| Filet et trident | Combat à distance et contrôle du mouvement | Utiliser des matériaux légers pour une reconstitution sûre |

Une conclusion qui vous accompagne hors de l’arène

Les types de gladiateurs romains sont plus que des étiquettes ; ce sont des témoignages de la façon dont une société a transformé la guerre et la représentation en un spectacle ritualisé. Connaître leurs armes, leurs mouvements et leur histoire vous permet de lire les vestiges archéologiques avec un regard neuf et de comprendre pourquoi chaque pièce — un casque, une jambières, un filet — jouait un rôle dans la narration de l’arène.

Chaque reproduction que vous examinez ou chaque mosaïque que vous étudiez vous relie à des hommes et des femmes qui, en leur temps, incarnaient des idéaux de bravoure, de sacrifice et de divertissement. L’histoire reste vivante dans le métal poli et le tissu usé de ces époques : observez, comparez et laissez l’arène vous raconter sa propre leçon.

VOIR TOUTES LES ÉPÉES ROMAINES | CASQUES ROMAINS | BOUCLIERS ROMAINS | ÉTENDARDS ROMAINS | VOIR LA BOUTIQUE THÉMATIQUE ROMAINE