Types de Spathas : de la cavalerie romaine à l’épée médiévale

La légende raconte que dans les camps frontaliers de l’Empire, le cliquetis de l’acier long annonçait l’arrivée d’une nouvelle ère. La spatha n’était pas une simple épée de plus ; elle était le pont entre l’efficacité compacte du gladius et la grandeur des épées médiévales. Quels types existent, comment les identifier et pourquoi sont-ils importants pour les historiens et les reconstituteurs ? Dans ce texte, vous découvrirez son évolution, les typologies de lame et de poignée, les clés de datation et quelles répliques actuelles reproduisent le mieux ces modèles classiques.

Évolution et origine : la spatha dans le contexte historique

Originaire des traditions d’Europe centrale, la spatha est incorporée à l’armée romaine comme arme essentielle de la cavalerie dès la fin de la République et le début de l’Empire. Avec une lame plus longue que le gladius, entre 70 et 100 cm pour les exemplaires les plus longs, elle permet de trancher avec puissance et de maintenir la distance dans le combat monté.

Au cours des IIIe et IVe siècles après J.-C., la spatha se répand dans l’infanterie romaine et, peu après, chez les peuples barbares, devenant l’archétype de l’épée de l’Antiquité tardive. Cette transition a des implications tactiques : l’infanterie abandonne partiellement le choc au corps à corps en serrant les rangs et adopte une arme qui privilégie la taille et la flexibilité d’utilisation, notamment dans les combats où la cavalerie joue un rôle décisif.

Chronologie de la spatha : dates et jalons essentiels

Placer les moments clés sur une ligne temporelle aide à comprendre comment les caractéristiques formelles répondent aux changements politiques, militaires et culturels. Voici une chronologie qui synthétise les jalons les plus pertinents depuis son adoption par Rome jusqu’à sa persistance en Europe médiévale.

- Ier siècle av. J.-C. : Introduction de la spatha dans les unités de cavalerie d’origine celtique d’Europe centrale.

- Ier siècle apr. J.-C. : Textes classiques (Arrien) identifient la spatha comme arme de chevalerie.

- Milieu du IIe siècle apr. J.-C. : Expansion de son utilisation parmi les troupes romaines au-delà de la cavalerie.

- Fin du IIIe – début du IVe siècle : Modèles à bouterolle discoïde et formes romaines persistantes ; homogénéisation sous les fabricae armorum.

- IVe siècle : Diversification typologique (Lauriacum, Straubing, Osterburken, etc.) et adoption large par le barbaricum.

- Ve siècle : Types somptueux et variantes avec cloisonné ; l’épée de Childéric (vers 481) illustre la somptuosité décorative.

- VIe siècle et au-delà : Persistance des types régionaux ; transition vers les épées médiévales à une main et demie et longues.

- 800–1100 : Utilisation continue des modèles en Europe du Nord, y compris les Vikings.

Pourquoi une chronologie est importante pour identifier une spatha

La datation ne dépend pas seulement de la longueur de la lame ; les petits détails — un évidement, la forme du pommeau, la décoration de l’embouchure ou le système de suspension — sont la signature chronologique qui permet de situer une pièce dans un cadre temporel et géographique.

Typologies de lame : clés pour reconnaître les variantes

Les études modernes (Biborski & Ilkjær ; Christian Miks) offrent deux systèmes de classification qui se complètent lors de l’analyse des découvertes archéologiques. Voici un résumé des types les plus représentatifs et de leurs caractéristiques distinctives.

Classification selon Biborski et Ilkjær (types principaux)

- N-K (Nydam-Kragelund) : Relativement légère, sections symétriques et jusqu’à deux gouttières ; persistante jusqu’au troisième quart du IVe siècle.

- S (Snipstad) : Large, avec de nombreuses gouttières (jusqu’à six) ; apparaît au début du IVe siècle et disparaît vers son dernier quart.

- V-H (Voien-Hedelisker) : Étroite, tranchants convergents, sans gouttières ; se développe entre le début du IVe et le milieu du Ve siècle.

- E-S (Esbjol-Sarry) : Très étroite, symétrique, sans gouttières ; première moitié du IVe jusqu’au dernier quart du Ve siècle.

- O-V (Osterburken-Vrasselt) : Large avec une pointe arrondie et un large évidement ; du milieu du IVe au VIe siècle.

Classification selon Christian Miks (large échantillonnage européen)

- Lauriacum-Hromówka : Très larges, tranchants presque parallèles, pointe arrondie ; documentées du IIe siècle au début du IVe siècle.

- Straubing-Nydam (et variantes Einang, Ejsbøl) : Tranchants convergents, longueurs 65–80 cm ; variantes avec évidements parallèles.

- Illerup-Whyl : Similaire à Straubing mais avec des sections bandförmig ou biconcaves et un large évidement central.

- Osterbunken-Kemathen : Extrêmement large, pointe courte et triangulaire, arme clairement de taille.

- Type asiatique/pontique (Pannonhalma) : Lames très longues avec de larges quillons décorés ; origine steppique possible.

Tableau comparatif : types de lame (Biborski/Miks)

| Type | Caractéristiques | Longueur typique | Chronologie |

|---|---|---|---|

| Lauriacum-Hromówka | Lame large, tranchants parallèles, pointe arrondie | 70–90 cm | IIe siècle – début IVe |

| Straubing-Nydam | Tranchants convergents ; variantes avec évidements | 65–80 cm | Ier–IVe |

| Illerup-Whyl | Sections bandförmig/biconcaves ; large évidement central | 70–85 cm | IIIe–Ve |

| Osterburken-Kemathen | Très large ; pointe courte ; arme de taille | 70–80 cm | IVe–VIe |

| Pannonhalma (asiatique) | Lame extrêmement longue ; larges quillons décorés | 90–100+ cm | IVe–Ve |

Poignées et ornements : lecture chronologique en main

La poignée offre l’une des pistes les plus solides pour dater une spatha. Les matériaux, les boutons de rivet et la présence de plaques décoratives parlent des ateliers, des réseaux commerciaux et des préférences culturelles.

- Behmer I (Nydam) : Bois cylindrique avec quatre amincissements ; du début du IVe au milieu du Ve siècle.

- Behmer II (Vøien-Gruppe) : Poignée recouverte d’une feuille métallique décorée ; Europe du Nord, milieu du IVe — fin du Ve siècle.

- Behmer III : Pièces somptueuses avec or et cloisonné ; milieu du Ve — premier quart du VIe siècle.

- Behmer IV (oriental) : Pommeau en pierre sculptée ; fin du IVe — fin du Ve siècle.

- Behmer V (Hourglass) : Poignée en forme de fuseau et feuille métallique ; milieu du IIIe — fin du VIe siècle.

- Behmer VI : Bouton de pommeau pyramidal ; à partir du milieu du Ve siècle.

Appliques métalliques et capuchons de rivet

Les boutons de rivet (Holmegard-Kragehul, Vieuxville, Knarremose, Nummedal) et les capuchons décoratifs (Naviforme, Snartemo-Blučina, Pyramidenförmiger) ont des horizons chronologiques précis. Les identifier permet d’affiner la datation d’une pièce avec plus de certitude que l’observation isolée de la lame.

Fourreaux et systèmes de suspension : le complément qui révèle l’origine

Le fourreau organique survit rarement complet, mais ses appliques métalliques (embouchures, ponts, bouterolles) le font. Ces éléments sont étudiés pour définir les provenances et les calendriers.

- Embouchures : Types ajourés, nervurés, à têtes d’oiseaux, niellés ou cloisonnés offrent des signaux régionaux et temporels.

- Ponts de suspension : Un seul pont est caractéristique du IVe siècle ; la paire de ponts s’impose à partir du Ve siècle.

- Bouterolles : Discoïde, en “U”, type Gundremmingen ou Kastenortband sont des variantes qui permettent des datations entre le IIIe et le VIe siècle.

Tableau comparatif : embouchures et ponts

| Élément | Caractéristiques | Époque |

|---|---|---|

| Embouchure ajourée | Plaque de bronze ajourée | Début du IIIe – premier quart Ve |

| Embouchure nervurée | Ajourée et nervurée, très populaire | Seconde moitié du IVe |

| Pont solitaire (Laschenkopf) | Fixation simple pour courroie | Début du IVe |

| Paire de ponts (Nydam-Porskaer) | Système double qui améliore la suspension | Ve siècle |

| Bouterolle type Gundremmingen | Trois clous projetés | Dernier quart IIIe – début Ve |

Comment étudier une spatha : méthode en étapes

L’étude scientifique combine l’archéologie, la typologie et la métallurgie. Si vous avez accès à une pièce ou à des images, suivez ce protocole résumé :

- Observez la lame : longueur, largeur, présence et nombre d’évidements.

- Examinez la poignée : matériau, forme, présence de rivets ou de plaques métalliques.

- Analysez le fourreau : type d’embouchure, ponts, bouterolle.

- Comparaison typologique avec les catalogues (Biborski, Miks, Behmer) et preuves stratigraphiques si disponibles.

- Si possible, effectuez des tests métallographiques pour connaître la composition et le traitement thermique.

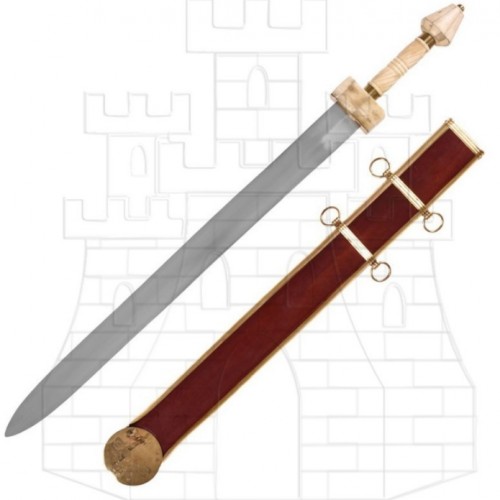

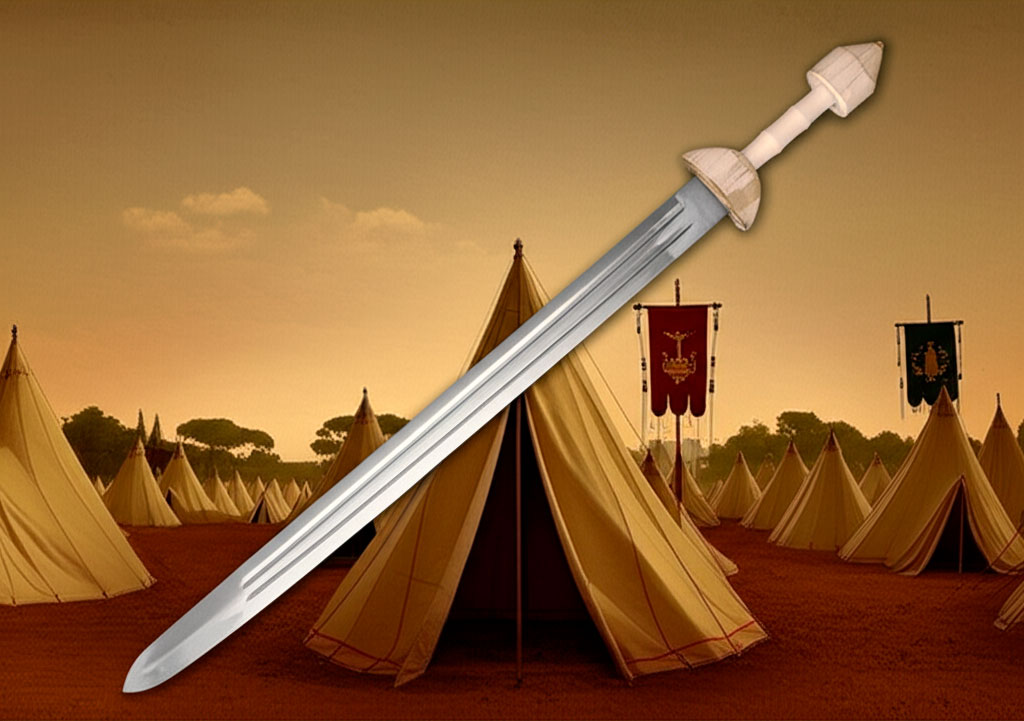

Répliques, muséographie et modèles fonctionnels

Les répliques modernes permettent d’expérimenter les proportions et la maniabilité, mais leur valeur historique dépend de la fidélité des matériaux et de la construction. Certaines répliques fonctionnelles reproduisent des poignées cloisonnées, des évidements et de larges quillons ; d’autres privilégient la durabilité pour les essais de coupe.

Répliques et modèles disponibles

Comparaison moderne : spatha vs épées dérivées

Pour comprendre son héritage, il convient de comparer les longueurs, les usages et les objectifs de conception.

| Type | Longueur lame | Usage principal | Héritage de la spatha |

|---|---|---|---|

| Spatha classique | 70–100 cm | Cavalerie, infanterie tardive | Base de l’épée médiévale à une main et demie |

| Épée à une main et demie (bâtarde) | 90–100 cm | Polyvalence 1–2 mains | Adaptation aux tactiques mixtes |

| Épée à deux mains | 120–180 cm | Portée et force en terrain ouvert | Exagération du principe de portée de la spatha |

| Rapière/estoc | ~100 cm | Escrime civile et duel, estoc | Divergence : privilégie l’estoc et la précision |

Comment reconnaître une spatha authentique sur des images ou dans des musées ?

- Recherchez les évidements longitudinaux (1–3) et la section de la lame : bandförmig ou biconcave indique certains types.

- Le pommeau et les quillons décorés de cloisonné ou de rivets permettent de situer chronologiquement.

- La présence d’une paire de ponts de suspension suggère une datation post-400 apr. J.-C.

- Les bouterolles à clous ou en forme de “U” indiquent des traditions locales et des périodes spécifiques.

Interpréter une spatha exige de la patience : de nombreux exemplaires résultent de mélanges technologiques et esthétiques, fruits d’ateliers impériaux, d’artisanat local et de butin de guerre.

Héritage : de la spatha à l’épée européenne

La spatha a laissé une empreinte durable. Sa longueur et son ergonomie ont favorisé la tolérance pour des manches plus longs, des lames plus flexibles et des gardes protégeant la main. Avec le temps, ces transformations ont abouti aux épées à une main et demie et aux longues épées de cavalerie et de fantassin.

Au-delà de la technique, la spatha est une narration : elle témoigne de l’adaptation romaine aux nouvelles menaces et de son assimilation des outils barbares ; à son tour, de la spatha naît la forme symbolique de l’épée que nous verrons au Moyen Âge et au début de l’époque moderne.

VOIR LES SPATHAS ROMAINES | VOIR LES GLADIUS ROMAINES | VOIR LES ÉPÉES MÉDIÉVALES