Plonger dans le monde fascinant des robes médiévales pour femmes est bien plus qu’explorer la mode d’une époque ; c’est comprendre un système social complexe où l’habillement était un langage, une déclaration d’identité et de statut. Au Moyen Âge, chaque pli, chaque couleur et chaque tissu d’une robe féminine racontait une histoire sur sa porteuse, sa famille et sa position dans la hiérarchie sociale.

Loin d’être une simple couverture, le vêtement féminin médiéval, en particulier celui des dames de cour, s’érigeait en symbole de statut et de sophistication. Un simple coup d’œil permettait de distinguer une noble d’une artisane, et ces différences n’étaient pas une question de goût personnel, mais étaient souvent dictées par de strictes lois somptuaires. Ces réglementations régissaient quels tissus, couleurs et ornements chaque ordre social pouvait porter, préservant l’ordre social et contrôlant l’excès de luxe.

Le luxe comme signe distinctif social : tissus et couleurs des robes médiévales

L’accès à certains matériaux et teintures était un privilège des classes supérieures. Alors que les personnes moins favorisées se contentaient des couleurs naturelles des tissus, comme le gris ou le brun, les femmes de cour s’habillaient d’une palette vibrante et voyante. La capacité à produire ces couleurs vives, nécessitant une plus grande quantité de teinture, était un signe clair de pouvoir d’achat. Des tons comme le lilas, l’écarlate, le ciel, le bleu, le doré, le rouge, l’argent, le vert pur et le pourpre ornaient les robes pour femmes médiévales de l’élite.

Il est important de souligner que le pourpre, en raison de sa rareté et du processus complexe de sa production, était réservé exclusivement à la noblesse. L’importation d’indigo et le développement de la teinture écarlate à la fin du Moyen Âge élargirent encore cette palette de luxe, permettant une plus grande expressivité dans les robes médiévales féminines.

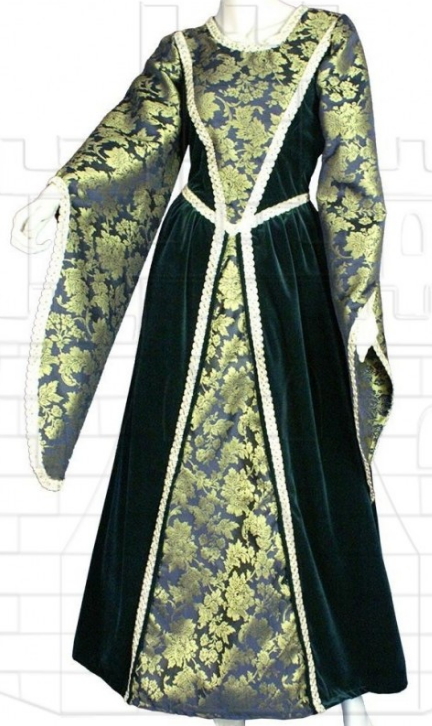

Quant aux tissus, l’opulence était la norme pour les classes supérieures. La soie brodée d’or et bordée de fourrures exotiques était courante. Outre la soie, le velours et le brocart étaient des matériaux très appréciés. Le lin de haute qualité et la laine fine trouvaient également leur place dans les vêtements nobles, et le feutre et la mousseline étaient parfois utilisés pour certaines créations. En revanche, les paysans et serfs se couvraient de lin, de laine ou de peaux bon marché. Un fait intéressant est que la longueur des vêtements était aussi un signe de statut : plus ils étaient longs, plus la porteuse était noble.

Pièces clés dans la garde-robe de la dame de cour médiévale

La garde-robe féminine médiévale, particulièrement dans les royaumes hispaniques de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle, bien que d’un style simple, atteignit une sophistication remarquable qui se répandit dans toute l’Europe. Cette élégance se reflétait dans chaque couche, du sous-vêtement aux manteaux les plus somptueux.

Sous-vêtements : la base de l’habillement médiéval

- Chemise ou Alcandara : C’était le vêtement universel et le point de départ de toute garde-robe. Pour les nobles, elle était confectionnée en fil fin de coton ou en lin très délicat, souvent avec des encolures et des manches richement brodées de motifs géométriques ou floraux de tradition andalouse. Dans des cas exceptionnels, ces broderies étaient réalisées avec des fils d’or et d’argent. Elle pouvait être ample avec de larges manches et des poignets ajustés, ou plus cintrée et serrée, avec des manches longues et ajustées sur tout le bras.

- Chausses : Bien qu’il ne soit pas courant que les femmes couvrent leurs jambes avec des chausses, les filles de la noblesse en portaient. Elles étaient faites en lin ou en laine de haute qualité, ou parfois en soie. Les couleurs préférées étaient le blanc, le vert, le rouge, l’orange et le bleu.

Pièces principales : le cœur des robes médiévales féminines

- Saya : Cette pièce se portait toujours sur une chemise, jamais directement sur le corps (sauf chez les individus très modestes). Pour les femmes nobles, elle était très longue, couvrant toujours les chaussures, et extrêmement ample, avec de nombreux plis au torse et à la jupe. Les manches étaient très longues mais étroites, souvent plissées. Les matériaux incluaient le lin ou la laine de haute qualité, et exceptionnellement la soie, avec des brocarts à motifs géométriques et de riches broderies sur les bandes du bord de la jupe et des manches. Le col était généralement du type « amigaut ».

- Saya à cordage : Elle eut une grande acceptation, surtout dans les royaumes hispaniques, pour mettre en valeur la finesse de la taille grâce à des cordages latéraux ou dans le dos. Elle pouvait avoir ou non des manches (parfois amovibles), ce qui permettait de montrer les riches broderies de la chemise intérieure. Elle était confectionnée en lin de haute qualité, textiles de soie et tissus riches, et se portait avec un pellote ou une cape.

- Brial : Très répandu au XIIe siècle et persistant au XIIIe. Semblable à la saya mais toujours confectionné en tissus riches comme le cyclatone ou le samit et avec des broderies luxueuses. C’était un vêtement long et ample, souvent avec des ouvertures latérales et des cordages, et pouvait avoir des manches longues et étroites (plissées) ou être sans manches. Il se portait toujours avec une cape.

Vêtements d’extérieur : manteaux et capes qui complétaient le look

- Pellote : Une pièce sans manches qui se portait sur la saya ou le brial. Pour la noblesse, elle était très longue, parfois avec traîne, et avec le col ouvert. Elle était réalisée en tissus riches comme le lampas ou le brocart, et avec des fils d’or et d’argent, souvent à motifs géométriques.

- Pellizón (Misha) : Vêtements d’extérieur doublés intérieurement de fourrure. Ils pouvaient être longs jusqu’aux pieds ou plus courts pour laisser voir la saya en dessous. Ils étaient amples, avec de longues manches souvent très larges, pouvant se nouer aux extrémités. Au XIIIe siècle, leur usage était associé à des cérémonies solennelles, comme les mariages et couronnements, et en Al-Andalus, ils étaient réservés au deuil. Ils portaient de riches broderies aux manches, au col et à la jupe. Les fourrures d’hermine, de martre, de loutre et de zibeline étaient exclusives aux classes aisées.

- Garnache : Similaire au pellizón, mais en tissus plus robustes et doublée, ce qui la rendait plus ample. Pour les nobles, elles étaient longues jusqu’à couvrir les pieds, avec manches courtes ou sans manches, et souvent doublées de fourrure (comme l’écureuil en Navarre).

- Cape ou Manteau (Qisa) : Vêtement d’extérieur très courant, pouvant couvrir la tête et les épaules, fixé au centre par une broche, simplement jeté sur les épaules, ou porté sur une seule épaule. Les capes nobles étaient généralement doublées de fourrures luxueuses et longues jusqu’aux pieds, assorties au vêtement intérieur. Les cordages pour serrer la cape au cou pouvaient être tressés de fils d’or.

Accessoires : le détail qui faisait la différence dans les robes médiévales féminines

Les accessoires étaient la touche finale en or pour toute tenue, et tout comme les pièces principales, ils étaient de puissants symboles de statut et de richesse.

Ceintures

Pour les femmes, les ceintures étaient toujours étroites (moins de 3 cm) et dépourvues d’appliques ou d’ornements métalliques apparents. Elles pouvaient être en cuir naturel ou tanné de couleurs claires. Les nobles avaient l’habitude d’utiliser des bandes tissées avec des fils coûteux comme la soie, l’or et l’argent, tandis que la classe moyenne employait des fils de laine. Elles étaient recommandées pour ajuster les pellotes et sayas, mais pas avec des garnaches.

Coiffes : l’art de couvrir la tête

La tradition chrétienne hispanique exigeait que les femmes mariées couvrent leur tête (“capite velata”). Seules les jeunes filles, ménestrelles et danseuses pouvaient avoir les cheveux découverts, souvent relevés en tresses ou ornés d’un ruban ou d’une guirlande.

- Voile (Miqna’a) : La forme la plus simple était un voile de tissu rectangulaire ou semi-circulaire sur la tête et les épaules. Les tissus translucides et transparents étaient largement acceptés, claire influence andalouse.

- Voile serré : D’origine orientale, ce voile couvrait complètement le visage sauf les yeux, cachant les oreilles et le décolleté. Il était confectionné avec une large pièce de tissu rectangulaire, fortement plissée, ne laissant visible que le visage. Plus il y avait de plis, plus le voile était riche. On utilisait de la soie ou du lin très fin, avec des bords ornés de fils d’or ou d’argent. La couleur noire était commune pour les veuves et les religieuses.

- Almaizar : Une sorte de turban avec mentonnière, d’influence andalouse. Il était porté tant par les femmes modestes que par les nobles, associé aux veuves et aux personnes en deuil.

- Capiello plissé : Une coiffe sophistiquée avec une structure intérieure en parchemin, bandée avec une très longue bande (jusqu’à 6 mètres) de soie fine (cendal) ou de mousseline froncée, fixée par des épingles. Vers le milieu du XIIIe siècle, elle permettait de montrer partiellement les cheveux, soit relevés en chignon, soit lâchés.

- Guirlande ou ruban : Ornements pour les cheveux lâchés ou tressés des jeunes filles et danseuses, pouvant être en laine ou très luxueux avec paillettes et pierres précieuses.

- Chapeaux de voyage : Il n’existe pas de références aux chapeaux pour femmes avant la seconde moitié du XIIIe siècle, et ils étaient principalement utilisés pour les sorties à la campagne ou les voyages, étant identiques à ceux des hommes (cornets de paille).

Chaussures : les pieds de la dame médiévale

Les deux sexes portaient une sorte de chaussons ouverts en cuir.

- Escarpins : Chaussures en cuir très fin, cordovan, parfois décorées d’or, exclusives aux classes aisées. Leur usage était interdit aux populations mudéjares et juives.

- Zabatas : Un type de chaussure boutonnée, adapté à la rue et porté par toutes les classes sociales, variant en qualité.

- Chaussures ajourées : Avec des ouvertures et des découpes décoratives qui laissaient voir la chausse intérieure. Riches découpes pour la noblesse.

- Chaussure basse : Chaussure fermée qui ne différait guère entre hommes et femmes, et était utilisée par tous les ordres. Souvent ornée d’un petit cordon central sur le cou-de-pied.

L’évolution du luxe : robes médiévales du XIVe au XVIe siècle

Particulièrement, du XIVe au XVIe siècle, avec la consolidation des royaumes européens, la confection du vêtement devint encore plus somptueuse pour les dames de cour et les membres de la cour royale. Les robes médiévales pour femmes de cette période se distinguaient par leurs tissus brodés ou brocarts, et certaines incorporaient même des incrustations de pierres précieuses.

Ce luxe dans l’habillement des courtisans s’est implanté dans tous les pays d’Europe, surtout chez les dames, dont les manches larges et les robes amples étaient ornées de petits boutons, de figurines, de fils d’or, et d’une infinité de détails qui rehaussaient leur magnificence.

La soie : l’étoile incontestée

Sans aucun doute, le tissu roi pour les robes médiévales pour femmes et, en général, pour la haute mode de l’époque, était la soie. Les principaux centres producteurs de tissus de soie en Europe étaient, en Italie, des villes comme Lucques, Florence, Sienne, Gênes, Venise ou Milan. En Espagne, Valencia se distinguait par la soie mauresque et Grenade. La soie rapportait d’importants bénéfices économiques à ses producteurs et commerçants.

Son usage étendu parmi la noblesse s’expliquait par le fait qu’il s’agissait du tissu le plus luxueux, non seulement en raison de son coût élevé, mais aussi pour l’éclat qu’il prenait une fois teint, devenant un symbole incontestable de statut social et de puissance économique. La mode n’était pas seulement un passe-temps pour les personnes aisées, mais, pendant la Renaissance et la prospère fin du Moyen Âge, elle devint une préoccupation centrale. Les courtisans exigeaient une garde-robe étendue, ce qui poussa encore plus l’industrie textile.

La couture et les guildes dans la mode médiévale : maîtres de la confection

La complexité croissante de l’habillement médiéval favorisa la couture comme un métier hautement spécialisé à la fin du Moyen Âge. Les tailleurs ne suivaient pas seulement les tendances, ils devinrent de véritables créateurs capables d’élaborer des patrons compliqués pour les robes médiévales. L’introduction des ciseaux à lames croisées au XIVe siècle révolutionna leur travail, permettant des coupes beaucoup plus précises et élaborées.

Les guildes des drapiers et autres artisans textiles jouèrent un rôle fondamental. Elles contrôlaient la qualité, la formation des apprentis et protégeaient leur monopole. Elles furent aussi des centres d’innovation, diffusant de nouvelles modes et techniques, bien qu’elles gardassent jalousement leurs secrets. Cela conduisit à l’émergence de spécialités et de traditions textiles locales qui donnaient un caractère unique aux robes médiévales pour femmes de chaque région.

Les travailleurs textiles pendant la Renaissance acquérirent davantage d’expérience, si bien que les tissus devinrent plus élaborés et extravagants. Les soies qui auparavant étaient importées d’Orient commencèrent à être fabriquées en Flandre, où l’on produisait aussi des brocarts, ainsi que du taffetas et du velours. Dans le nord de l’Europe, on appréciait particulièrement les vêtements confectionnés en velours, tandis que les fourrures étaient utilisées pour border et ajouter une touche de luxe. L’Allemagne, l’Irlande et l’Écosse produisaient aussi le meilleur lin ; en Espagne et en Italie on fabriquait des velours de haute qualité, des damas, des brocarts et des satins. Les couleurs les plus utilisées restaient les fortes, comme le bleu marine, l’or, le rouge et le noir, qui rehaussaient la somptuosité de chaque pièce.

Un héritage d’élégance et de statut dans les robes médiévales pour femmes

La mode médiévale, avec sa richesse de matériaux, l’éclat de ses couleurs et la complexité de ses dessins, était un reflet direct de la société stratifiée de l’époque. Chaque vêtement, de la tunique simple du paysan à la saya somptueuse de la dame de cour, racontait une histoire de statut, de genre et des valeurs culturelles dominantes. En regardant aujourd’hui notre propre garde-robe, nous pouvons réfléchir à la manière dont le vêtement demeure une forme puissante de communication et d’expression, un héritage fascinant de ces temps.

Si l’histoire et l’élégance de cette époque vous passionnent, explorer les robes médiévales pour femmes signifie s’immerger dans un monde de tradition et de sophistication. Découvrez comment l’opulence de la noblesse médiévale peut inspirer votre propre style ou être la pièce maîtresse d’un événement thématique. La mode du passé nous enseigne que se vêtir est, et a toujours été, une forme d’art et une expression de notre identité.

DÉCOUVREZ DE MAGNIFIQUES ROBES MÉDIÉVALES POUR FEMMES | EXPLOREZ LES VÊTEMENTS MÉDIÉVAUX ÉLÉGANTS POUR HOMMES, FEMMES ET ENFANTS