Que racontent un cadenas et une entrave sur le pouvoir, le commerce et la justice au Moyen Âge ? Des coffres ornés aux donjons humides, ces objets furent des outils de protection et des symboles de domination. Dans cet article, vous découvrirez leur évolution technique, leurs variantes fonctionnelles et le poids symbolique qu’ils ont porté au fil des siècles.

Cadenas et entraves : évolution de l’Antiquité à l’époque moderne

L’histoire de ces fermetures et anneaux est une chronique d’ingéniosité métallurgique et de nécessité sociale. La chronologie qui suit résume les étapes qui ont transformé un simple anneau de fer en des modèles complexes et en artefacts de contrôle judiciaire et commercial.

| Période | Événement |

|---|---|

| Origines antiques | |

| 500 av. J.-C. – 300 apr. J.-C. | L’existence de cadenas est documentée depuis l’époque romaine ; les Romains connaissaient des cadenas (influences commerciales avec l’Asie et la Chine). |

| Premiers siècles du christianisme | Utilisation du sera (une sorte de cadenas ou de fermeture mobile) pour protéger les portes domestiques ; des exemplaires sophistiqués provenant de tombes romaines se conservent au British Museum. |

| 850 apr. J.-C. | Découverte à York (établissement viking Jorvik) de cadenas avec des mécanismes à ressort à dents. |

| 850 apr. J.-C. – début du XIe s. | Le nom « candado » (du latin tardif catenatum) s’impose car il était utilisé avec une chaîne ; conçu initialement pour maintenir le bétail dans le pré. |

| 1050 | Le vocable cadnato apparaît dans des documents castillans. |

| Un siècle plus tard (après 1050) | Le terme s’écrit déjà comme aujourd’hui dans le Cantar de Mio Cid. |

| Haut et plein Moyen Âge : forge, usages et formes | |

| Xe siècle | Les cadenas sont également utilisés pour assurer les détenus au moyen d’esclaves ou d’entraves. |

| XIe – XIIe siècles | Perfectionnement de la technologie du fer ; spécialisation des forgerons. Développement de la serrurerie architecturale et d’objets ferrés d’importance économique et artistique (roman). |

| XIe siècle | Début des travaux artistiques du fer à l’époque romane. |

| XIIe siècle | Apogée des travaux du fer au style roman ; depuis le XIe siècle, les ferrures appliquées aux portes des temples et des forteresses se généralisent. |

| 1180 | Le Fuero de San Sebastián (Sancho le Sage) fait référence aux « droits du fer » (droits du fierro). |

| Milieu du XIIIe siècle | Le Fuero de Teruel (en vigueur jusqu’à la fin du XVIe s.) enregistre les « pressions » pour les hommes : prison, carcan, chaîne, garrots, menottes, mains et pieds liés ; les femmes n’étaient que chaînées. |

| XIIIe siècle | Survie formelle du travail du fer roman. |

| Tout au long du Moyen Âge | Les marchands encouragent des serrures fiables pour protéger coffres, malles et bahuts ; les cadenas adoptent leur forme actuelle et de grands cadenas artistiquement décorés se popularisent. L’usage du verrou à gond se généralise à la place du loquet horizontal, rendant le crochetage plus difficile malgré des mécanismes encore vulnérables. |

| Bas Moyen Âge : usages judiciaires et avancées en sécurité | |

| 1375-1425 (Murcie) | Les inventaires de la prison de Murcie enregistrent une grande variété de cadenas, clés, entraves, menottes, « arropeas » (verrous) et chaînes. |

| 26 juin 1394 | Inventaire de la prison de Murcie : cinq grillons (une paire manquait), des menottes avec leur cadenas (chaînées), deux cadenas avec leurs clés ; mention aussi de « clés maures » et d’autres instruments d’immobilisation. |

| 1456 (Aragon) | L’inventaire du château de Santa Olaria la Mayor documente deux « grillyos » (entraves), une chaîne avec collier de fer et un carcan en bois. |

| XVe siècle | Au château de Añón sont enregistrés « des grillons grands, trois menottes, deux chaînes d’esclaves ». |

| Milieu du XVe siècle (Nuremberg) | Révolution des matériaux et des mécanismes : coffres-forts renforcés en fer, avec engrenages complexes capables d’actionner jusqu’à 24 verrous avec une seule clé, dépassant les traditionnelles « coffres à trois clés ». |

| Transition vers l’époque moderne et industrialisation | |

| XIXe siècle | Apparition des cadenas à secret et à combinaison (sans clé), fonctionnant grâce à une clé de lettres alignées. |

| Fin XIXe – début XXe siècle | Le cadenas forgé est remplacé par des cadenas en fonderie. La présence de vis sur un cadenas permet de le situer au XIXe siècle (l’écrou universel a été créé en 1841), marquant la transition vers la production industrielle. |

Comment ils étaient et comment on les forgeait : matériaux, mécanismes et décoration

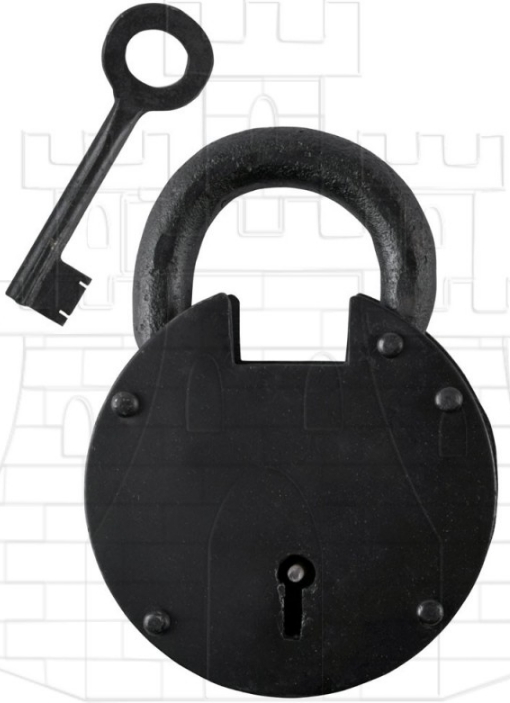

Les artisans médiévaux travaillaient le fer et le laiton dans des forges où le feu et le marteau dictaient le rythme. Les cadenas portatifs se composaient généralement d’un corps métallique, d’un arceau et d’un mécanisme à ressort actionné par une clé.

Les artisans médiévaux travaillaient le fer et le laiton dans des forges où le feu et le marteau dictaient le rythme. Les cadenas portatifs se composaient généralement d’un corps métallique, d’un arceau et d’un mécanisme à ressort actionné par une clé.

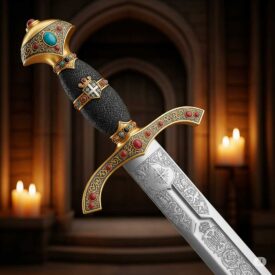

Au-delà de la fonction, de nombreux cadenas exhibaient des motifs gravés : symboles religieux, armoiries ou figures animales. Entre les mains des marchands, ils devinrent des signes distinctifs de richesse et de sécurité.

Cadenas : design fonctionnel et ornementation

La forme actuelle des cadenas se consolide au Moyen Âge : corps massifs, verrous à gond au lieu de broches horizontales et clés à profils spécifiques. Cela compliqua l’usage de crochets simples, sans toutefois éliminer la vulnérabilité face à des forgerons expérimentés.

Les cadenas cérémoniels ou de grande valeur pouvaient incorporer du laiton et de petites incrustations ; d’autres, plus rustiques, étaient des pièces purement utilitaires pour les écuries et les coffres.

Répliques et produits inspirés de la forge médiévale

Aujourd’hui, l’intérêt pour la reconstitution historique et la décoration ravive des techniques et formes anciennes. Des répliques fidèles permettent d’expérimenter l’esthétique et la mécanique de la forge sans perdre la sécurité moderne.

Entraves : formes, types et usages

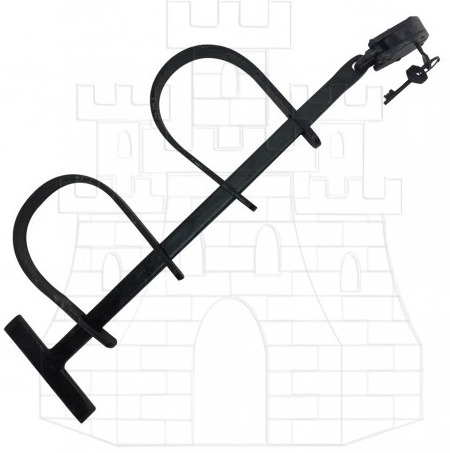

Les entraves médiévales sont aussi fonctionnelles qu’ominaires : anneaux de fer unis par des boulons et des chaînes, conçus pour attacher les poignets, les chevilles ou le cou. Leur simplicité technique en fit des objets robustes et durables.

Voici un guide comparatif pour comprendre les variantes les plus courantes enregistrées par des sources historiques et archéologiques.

| Type | Usage principal | Caractéristiques |

|---|---|---|

| Entrave à chaîne | Attache standard des poignets | Deux bracelets unis par une courte chaîne ; mobilité limitée mais pratique. |

| Entrave à charnière | Transports et contrôle strict | Jonctions avec charnières offrant rigidité et fermeture plus sécurisée. |

| Entrave rigide | Immobilité maximale pour les transferts | Pas de mouvement entre anneaux ; restreint complètement la mobilité. |

| Entrave surdimensionnée | Ajustement universel | Anneaux larges pour s’ajuster sans serrer ; indique un contrôle sans intention de causer un dommage immédiat. |

| Entrave en lanière (moderne) | Usage temporaire et discret | Matériaux comme le nylon ; léger et à usage unique ; employé dans des opérations discrètes. |

- Entrave à chaîne

-

- Usage : Attache standard des poignets.

- Caractéristiques : Deux bracelets unis par une courte chaîne ; mobilité limitée mais pratique.

- Entrave à charnière

-

- Usage : Transports et contrôle strict.

- Caractéristiques : Jonctions avec charnières offrant rigidité et fermeture plus sécurisée.

Usage judiciaire, torture et esclavage : le visage le plus dur du fer

Les entraves n’étaient pas seulement des outils de contention ; elles étaient employées dans des châtiments publics et des méthodes de torture. Suspendre, immobiliser et humilier faisaient partie des pratiques associées à leur usage sur les piliers et dans les donjons.

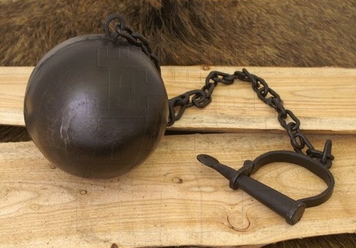

Il existait aussi des entraves conçues pour les jambes reliées à de lourdes boules de fer ou de plomb, une image récurrente dans les récits et descriptions de prisons et de transferts forcés.

Construction, vulnérabilités et héritage

Bien que robustes, de nombreux mécanismes médiévaux étaient relativement simples et pouvaient être forcés par des forgerons ou des voleurs expérimentés. Pourtant, leur présence marquait une frontière entre le privé et le public : sécurité, châtiment et prestige.

Aujourd’hui, ces pièces sont l’objet d’études, de reconstitutions et d’usage esthétique. Les répliques modernes intègrent des matériaux actuels et des mesures de sécurité améliorées pour conserver l’esthétique sans renoncer à la fonctionnalité contemporaine.

Questions fréquentes sur les entraves médiévales

Quels étaient les matériaux les plus courants pour fabriquer des entraves médiévales

Les matériaux les plus courants pour fabriquer des entraves médiévales étaient principalement le fer forgé. Ce matériau garantissait robustesse et durabilité, ce qui était essentiel pour la fonction de contrôle et de sécurité de ces dispositifs. Bien que les entraves puissent varier en conception, le fer forgé était la norme en raison de sa résistance.

Les matériaux les plus courants pour fabriquer des entraves médiévales étaient principalement le fer forgé. Ce matériau garantissait robustesse et durabilité, ce qui était essentiel pour la fonction de contrôle et de sécurité de ces dispositifs. Bien que les entraves puissent varier en conception, le fer forgé était la norme en raison de sa résistance.

En quoi les entraves médiévales différaient-elles de celles utilisées à d’autres époques

Les entraves médiévales se distinguaient de celles d’autres périodes principalement par leur conception simple et robuste, consistant en un arc semi-circulaire de fer avec deux trous aux extrémités pour passer un boulon sécurisé par une goupille, permettant d’attacher des chaînes et de se placer au cou, aux mains ou aux pieds. Ce modèle était particulièrement employé comme instrument de torture et pour la contention de prisonniers ou d’esclaves, étant plus rudimentaire comparé aux modèles postérieurs qui incorporaient des charnières articulées pour une mobilité limitée et une sécurité accrue. De plus, les entraves médiévales portaient une forte charge symbolique de dégradation et d’oppression, tandis que celles des époques plus modernes étaient davantage standardisées pour un usage policier et pénitentiaire.

Quels types d’entraves existaient pour différentes parties du corps

Il existe plusieurs types d’entraves pour différentes parties du corps, principalement conçues pour les mains ou les poignets, bien que certaines pouvaient s’appliquer à d’autres membres. Les principaux types sont :

- Entrave à chaîne : Deux bracelets métalliques unis par une courte chaîne. Ce sont les plus courantes, utilisées pour les arrestations standards et la sécurité de base au niveau des poignets.

- Entrave à charnière : La jonction des bracelets se fait par des charnières (une ou deux), ce qui ajoute de la rigidité et restreint davantage le mouvement. Indiquée pour le transport de détenus.

- Entrave rigide : Pas de mouvement entre les anneaux, offrant la plus grande immobilité, spécialement utile pour la conduite des prisonniers.

- Entrave surdimensionnée : Anneaux plus grands pour s’adapter à n’importe quel poignet sans serrer, disponibles en version chaîne ou charnière.

- Entrave en lanière : Fabriquées en nylon, très flexibles et légères, à usage unique, employées dans des opérations clandestines ou lorsqu’il faut de la discrétion.

De plus, il existe des entraves spéciales en matériaux spécifiques (comme des alliages plastiques) qui combinent rigidité et légèreté, certaines avec plusieurs composants emboîtables pour une sécurité accrue.

De plus, il existe des entraves spéciales en matériaux spécifiques (comme des alliages plastiques) qui combinent rigidité et légèreté, certaines avec plusieurs composants emboîtables pour une sécurité accrue.

Ces types sont principalement conçus pour attacher les poignets, mais dans des contextes historiques et moins courants, il existait aussi des entraves et menottes pour les chevilles ou pour assurer d’autres parties du corps, bien que les précédemment mentionnés soient les plus habituels dans le domaine policier et de la sécurité.

Quel symbolisme avaient les entraves dans la culture médiévale

Dans la culture médiévale, les entraves symbolisaient principalement la dégradation et la perte de la dignité humaine, représentant l’oppression et la violation des droits fondamentaux des personnes assujetties. Elles étaient perçues comme des signes physiques d’esclavage, de châtiment et de torture, rappelant la condition de prisonnier, d’esclave ou de personne punie, et la limitation absolue de la liberté individuelle. Elles faisaient aussi allusion à la condamnation morale et sociale, reflétant l’humiliation et le contrôle absolu du pouvoir sur le corps et la volonté de l’individu.

Dans la culture médiévale, les entraves symbolisaient principalement la dégradation et la perte de la dignité humaine, représentant l’oppression et la violation des droits fondamentaux des personnes assujetties. Elles étaient perçues comme des signes physiques d’esclavage, de châtiment et de torture, rappelant la condition de prisonnier, d’esclave ou de personne punie, et la limitation absolue de la liberté individuelle. Elles faisaient aussi allusion à la condamnation morale et sociale, reflétant l’humiliation et le contrôle absolu du pouvoir sur le corps et la volonté de l’individu.

Comment les entraves étaient-elles utilisées dans la torture durant le Moyen Âge

Les entraves utilisées dans la torture au Moyen Âge servaient à immobiliser et à infliger une douleur prolongée aux détenus, généralement attachés aux poignets, chevilles ou au cou par ces anneaux de fer reliés à des chaînes fixées aux murs ou à des poteaux. Les victimes restaient suspendues ou enchaînées, ce qui provoquait des luxations, des crampes, des douleurs intenses et pouvait à long terme entraîner l’invalidité des membres. Cette pratique visait à humilier, punir et affaiblir physiquement, et était courante dans les donjons ainsi que comme méthode d’exhibition publique des condamnés. Dans certains cas, les entraves étaient aussi utilisées au pilori ou pour attacher esclaves et condamnés pendant leur transfert.

Le long des lignes de fer et de forge se lisent aussi des histoires de technique, de commerce et de métiers qui ont préservé des savoirs. Si vous souhaitez approfondir les répliques, les méthodes de conservation ou l’évolution mécanique, cet héritage offre beaucoup à explorer. La forge médiévale continue de parler : dans les cadenas et les entraves se lisent des histoires de protection, de châtiment et d’esthétique.