La lame et la croix : qu’entendons-nous par “épée des croisés” ?

Quand nous parlons d'”épée des croisés”, nous faisons référence à la typologie des épées utilisées par les chevaliers occidentaux pendant les Croisades (XIe-XIIIe siècles), en particulier par des ordres militaires comme les Templiers et les Hospitaliers. Ces lames partageaient des caractéristiques fonctionnelles : double tranchant, lame droite, poignée à une main et pommeau qui équilibrait la lame. Mais derrière le design, il y avait une intention : l’épée devait être efficace au combat, simple en apparence et symboliquement alignée avec la mission religieuse du porteur.

Armes en contexte : tous les croisés portaient-ils une épée ?

Non. L’épée était chère. Beaucoup de combattants des expéditions n’avaient pas leur propre lame : les soldats d’infanterie utilisaient des lances, des haches ou des armes plus économiques. L’épée était principalement une arme de chevaliers et d’hommes aisés. Malgré cela, sa présence sur les étendards, dans les rituels et les insignes des ordres en a fait l’icône la plus reconnaissable de l’entreprise des croisades.

La chronologie des épées templières : usage, évolution et symbolisme

| Époque | Événement |

|---|---|

| XIe siècle (début) | L’Ordre du Temple a commencé son activité. Les épées, non standardisées, étaient l’arme principale des chevaliers ; cependant, en raison de leur coût, de nombreux soldats de bas rang préféraient la lance et la hache. |

| Fin XIe – Début XIIe siècle (Première Croisade, c. 1096-1099) | Période de transition au cours de laquelle l’épée et l’armure évoluent conjointement. Typologie de lames (Oakeshott) généralisée :

Bien que la lance fût l’arme principale du chevalier monté, l’épée était fondamentale dans les combats à pied et les assauts de fortifications, efficace contre les ennemis peu armés. |

| 1128 | Saint Bernard de Clairvaux adopte la devise tirée du Psaume 115 : “Non pas à nous, SEIGNEUR, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire”, qui influence la spiritualité de l’Ordre. |

| 1129 (Concile de Troyes) | La Règle templière rédigée par Hugues de Payns (72 articles) est approuvée. La Règle ne spécifie pas le design exact de l’épée, mais exige que chaque frère reçoive un équipement réglementaire avec des standards de qualité ; il est suggéré que les épées devaient être aptes au combat monté et à pied (épée d’arçon). |

| 1130 | Expansion du style gothique en Europe, notamment dans les abbayes cisterciennes liées à Saint Bernard. On spécule sur des influences symboliques liées au Temple de Salomon ; les chapelles templières octogonales renvoient à cette iconographie qui unit monde matériel et spirituel. |

| XIIIe siècle | Révisions de la Règle templière : incorporation de canons de hiérarchie ecclésiastique et militaire, nouvelles sanctions et modifications de l’admission à l’Ordre. |

| Milieu du XIIIe siècle (c. 1240 et années suivantes) | Des documents attribués à Roncelin du Fos mentionnent des statuts secrets comme le “Baptême de Feu”, indiquant des pratiques ésotériques internes. Leur authenticité est débattue, mais ils suggèrent l’existence d’un cercle interne avec des connaissances spéciales. Roncelin a occupé des postes entre 1242 et 1278 ; en 1266, Thomas Bérard l’appelle “VÉNÉRABLE MAÎTRE ULTÉRIEUR ET SUPRÊME”, suggérant un rôle occulte. |

| Fin du XIVe siècle | Dissolution de l’Ordre du Temple. |

| Postérieur à la dissolution | De nombreuses décorations attribuées aux épées templières (croix rouges, le “T” templier, etc.) semblent être des ajouts postérieurs pour rehausser le mysticisme ; les épées originales étaient généralement sobres et fonctionnelles. |

| Symbolisme associé à l’épée templière | |

| Signification religieuse et rituelle | L’épée était également conçue comme une “arme de lumière” contre le mal, symbolisant la parole de Dieu, l’autorité et le pouvoir spirituel. Son double tranchant représentait des dualités (création/destruction, processus alchimiques), l’axe symbolisait l’équilibre et l’immuabilité, et la poignée était assimilée à la croix comme défense de la foi. Elle était utilisée dans les rituels de passage et d’initiation et, parfois, on lui attribuait des pouvoirs thaumaturgiques, surtout lorsqu’elle contenait des reliques dans la poignée. |

Types de lame et typologies : comprendre la forme en fonction du combat

La typologie d’Oakeshott nous aide à classer les épées du Haut Moyen Âge et de la période des Croisades. Ses catégories reflètent des solutions pratiques : des formes plus larges pour couper, plus étroites pour pousser, des évidements pour alléger la lame ou renforcer la poussée.

| Type (Oakeshott) | Période | Forme et usage | Avantage |

|---|---|---|---|

| Type X/Xa | Xe-XIe siècles | Lame large, section robuste ; bonne pour couper et les coups contondants. | Durabilité et puissance dans les combats au corps à corps. |

| Type XI | Fin XIe – XIIe | Lame plus longue et plus fine ; équilibre entre coupe et poussée, adaptée au combat à cheval. | Meilleure portée et polyvalence montée. |

| Type XII | XIIe siècle | Lame affûtée avec un évidement court pour augmenter la poussée et la coupe. | Efficace dans les assauts et les affrontements avec des armures légères. |

Comment la guerre influençait le design

Le combat en Terre Sainte exigeait mobilité, résistance à la chaleur et affrontements contre des tactiques et armes orientales. Les croisés adaptèrent leur équipement et, par contact culturel, incorporèrent des améliorations en métallurgie et en formes de lame. Les charges de cavalerie restaient décisives, mais la lutte dans les villes et les sièges fit que l’épée, polyvalente entre les mains du chevalier, devint cruciale.

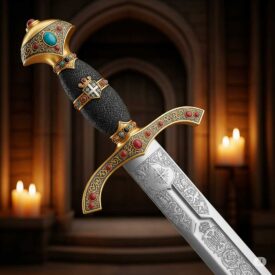

L’épée templière : austérité, règle et fonction

La Règle du Temple ne dessine pas un motif ornemental pour l’épée, mais elle fixait des standards d’équipement. L’Ordre privilégiait l’uniformité, l’humilité et l’efficacité. L’épée d’un frère était fonctionnelle, avec une garde droite ou légèrement spatulée (rappelant une croix) et un pommeau simple.

L’apparence sobre était délibérée : l’absence d’ornements soulignait la condition monastique du guerrier. En revanche, des décorations plus voyantes purent être ajoutées ultérieurement pour conférer une aura mythique à des pièces spécifiques.

Symbolisme et rituel

Au-delà de son usage guerrier, l’épée templière remplissait des fonctions symboliques : lors des cérémonies et des investitures, elle était perçue comme un instrument qui connectait à la volonté divine. Elle était comprise comme une « arme de lumière », métaphore de la guerre contre l’obscurité morale et spirituelle.

Matériaux et forge : acier, damas et connaissance interculturelle

Les techniques de forge au Haut Moyen Âge variaient selon les régions. Le légendaire acier de Damas, apprécié pour sa combinaison de dureté et de flexibilité, stimula les tentatives européennes de le reproduire ou d’importer des feuilles et des motifs. Le contact avec le monde islamique entraîna une transmission de connaissances métallurgiques qui influencèrent la qualité de la lame européenne.

La fabrication d’une épée impliquait de sélectionner des forges d’acier avec la bonne trempe, de préparer le creux ou la gouttière, d’ajuster la garde et de riveter le pommeau. La qualité déterminait si une épée pouvait être réparée en campagne, sa résistance aux fractures et son équilibre, essentiel pour l’efficacité du guerrier.

Vie en campagne et entretien

Une épée bien entretenue survivait à de longues campagnes ; une épée négligée se tordait ou se brisait. Les croisés apprirent des techniques d’entretien simples : nettoyage de la rouille, affûtage et ajustement de la poignée. Les fourreaux en cuir protégeaient la lame pendant les déplacements, bien que le climat du Moyen-Orient accélérât la corrosion en l’absence de soins constants.

Répliques, usage moderne et l’empreinte de la légende

Aujourd’hui, l’épée des croisés vit dans les répliques, les cérémonies et les reconstitutions historiques. Certaines pièces modernes recherchent la fidélité historique ; d’autres accentuent l’esthétique pour les cérémonies ou la décoration. La demande contemporaine mêle l’intérêt historique à la puissante charge symbolique que les ordres militaires conservent dans la mémoire collective.

Répliques populaires et pièces représentatives

En observant les répliques actuelles, vous remarquerez une large gamme : des épées légères pour les cérémonies aux répliques fonctionnelles en acier au carbone conçues pour la reconstitution. Chaque réplique tente d’équilibrer esthétique, histoire et fonction.

Éléments à évaluer dans une réplique

- Matériau de la lame : acier inoxydable vs acier au carbone ; chacun a des avantages selon l’usage.

- Poignée et équilibre : la prise conditionne la maniabilité et le réalisme de la reconstitution.

- Finition et décoration : du sobre et fonctionnel à l’ornementé ; attention à l’authenticité historique.

Tactiques et scénarios : comment l’épée était utilisée au combat

En terrain découvert, le chevalier monté dépendait de la lance pour la première charge. L’épée intervenait dans le désordre après la charge, lors des assauts de murailles, des combats au corps à corps et en défense lorsque la lance n’était plus viable. Lors des sièges et des combats en ville, la polyvalence de l’épée en faisait une arme décisive.

Stratégies courantes

- Charge de cavalerie : impact initial avec la lance ; extraction de l’épée pour nettoyer le chaos ultérieur.

- Combat au mur et à la porte : poussée et coupe dans des espaces confinés, utilisation de l’épée pour se frayer un chemin parmi les adversaires.

- Duel individuel et cérémonie : l’épée était un symbole de statut et fortement liée à l’identité du chevalier.

Tableau comparatif : épée historique vs réplique moderne

| Attribut | Épée historique (XIe-XIIIe siècles) | Réplique moderne |

|---|---|---|

| Matériau | Acier forgé d’époque, varié | Acier au carbone ou inoxydable traité |

| Décoration | Sobre, peu de décorations dans les ordres | Du sobre à l’hautement ornementé |

| Fonction | Combat réel et symbolisme rituel | Reconstitution, cérémonie, exposition |

L’épée des croisés réunit le pratique et le sacré : instrument de guerre, symbole d’ordre et outil de transformation intérieure pour ceux qui la portaient. Sa forme répond à la nécessité du combat et à l’économie de l’époque ; sa signification transcende la technique pour toucher la dimension spirituelle du chevalier-guerrier.

Reconnaître l’épée comme objet technique et culturel nous permet de mieux comprendre la complexité des Croisades : non seulement des campagnes militaires, mais des entreprises avec une charge religieuse, sociale et symbolique qui ont laissé leur empreinte dans l’histoire matérielle et dans l’imaginaire collectif.