Compte la légende qu’en franchissant pour la première fois la porte d’une chapelle templière, on sentait que le monde se réduisait au blanc de l’habit, au rouge de la croix et au silence des vœux. Cette image, puissante et simple, résume pourquoi les croix templières continuent de fasciner : ce ne sont pas de simples ornements, ce sont des emblèmes qui condensent foi, guerre, rituel et pouvoir symbolique.

Les origines et le symbolisme de la croix templière

L’Ordre du Temple est né à Jérusalem au début du XIIe siècle avec l’intention de protéger les pèlerins qui se rendaient aux Lieux Saints. Parmi leur tenue et leurs marques d’identité, la croix occupait une place centrale. En 1147, le pape Eugène III a formellement consacré l’usage d’une croix rouge que les chevaliers porteraient sur leur manteau blanc, transformant un signe d’appartenance en un symbole public de martyre, de sacrifice et d’engagement.

La croix templière n’était pas unique dans sa conception : au fil du temps et de l’espace, les frères du Temple, leurs sergents et leurs commanderies ont utilisé des variantes qui répondaient à des hiérarchies, des régions ou des significations spécifiques. Cette mosaïque de formes permet aujourd’hui de retracer des usages religieux, militaires et même cryptographiques au sein de l’Ordre.

Chronologie essentielle

Pour comprendre l’évolution des croix templières, il est utile de passer en revue une chronologie condensée qui met en ordre les dates, les décisions et les jalons.

| Année | Fait pertinent |

|---|---|

| 1118-1119 | Fondation de l’Ordre du Temple à Jérusalem par Hugues de Payens et d’autres chevaliers. |

| 1147 | Le pape Eugène III autorise officiellement l’usage de la croix rouge par l’Ordre, consolidant son emblème. |

| XIIe-XIIIe siècles | Diversification des croix (patée, tau, grecque, Jérusalem) selon les régions et les fonctions. |

| Fin du XIIIe siècle | Les commanderies et les sceaux templiers montrent une variété iconographique ; des croix apparaissent sur les pierres tombales et l’architecture. |

| 1307 | Début des arrestations massives de Templiers en France ; les symboles de l’Ordre donnent lieu à diverses interprétations. |

| 1312 | Dissolution officielle de l’Ordre par la bulle papale Vox in excelso ; l’iconographie templière se disperse. |

| Époque moderne et contemporaine | La croix templière réapparaît dans l’héraldique municipale, les associations et la culture populaire avec de nouvelles interprétations. |

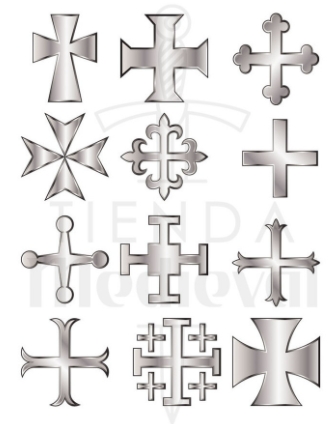

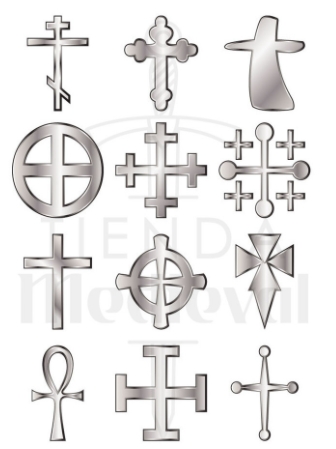

Types de croix : formes, significations et exemples historiques

Il n’existe pas de catalogue définitif de toutes les croix utilisées par les Templiers, mais nous pouvons en identifier plusieurs qui ont été particulièrement pertinentes dans la documentation, l’architecture et les objets rituels. Voici un aperçu des variantes les plus représentatives.

Croix Latine

Description : La croix avec le bras inférieur plus long ; l’image religieuse classique dans la chrétienté occidentale. Usage templier : Très présente dans les églises monastiques bénédictines et dans les églises de pèlerinage romanes et gothiques, surtout le long du Chemin de Saint-Jacques ; en Espagne, la croix latine a été associée très tôt à la présence templière.

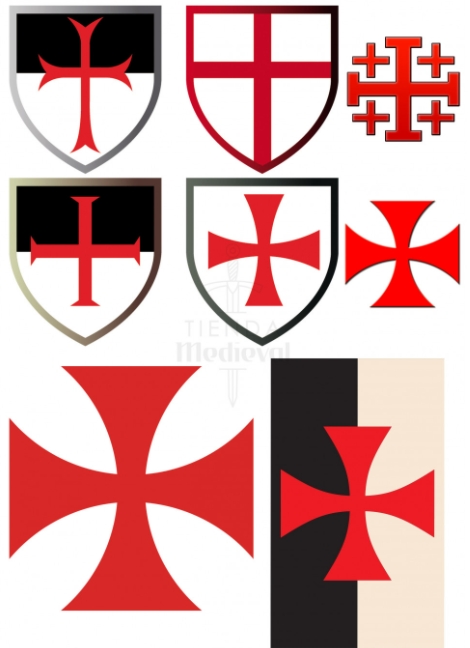

Croix Pattée

Description : Bras qui s’amincissent vers le centre et s’élargissent aux extrémités ; la forme évoque une patte ou des nageoires. Signification : Symbolise l’ouverture aux quatre points cardinaux, aux évangélistes et aux éléments.

Contexte historique : Cette croix est l’une des plus reconnues comme « emblème templier ». Elle apparaît fréquemment sur les sceaux, les bâtiments et les documents liés à l’Ordre. La couleur était aussi un marqueur : la croix pattée rouge est associée aux Templiers, la blanche aux Hospitaliers et la noire aux Teutoniques.

Croix Tau

Description : En forme de lettre T (tau) ; simple mais chargée de sens. Signification symbolique : Associée au sacré et dans certains contextes à une hiérarchie interne au sein de l’Ordre. Le Tau est une lettre aux racines hébraïques et grecques et aux connexions avec d’anciennes pratiques chrétiennes, comme le culte de Saint Antoine. Pour les Templiers, elle a pu fonctionner comme un symbole d’élection divine (élu de Dieu) et comme un signe de réserve ritualiste.

Croix Patriarcale

Description : Croix avec une traverse supérieure supplémentaire ; apparence de triple barre. Usage : Associée aux hiérarchies et aux reliquaires au sein de l’Ordre. Certains témoignages indiquent qu’elle fut l’une des premières croix portées par les Templiers vers l’an 1118, portée sur le bras gauche de leur manteau blanc et peinte en couleur vermillon à certaines occasions.

Croix Celtique / Croix de Malte

Description : Croix avec des extrémités décoratives qui peuvent se terminer en pointes ou en demi-cercles ; la variante des Hospitaliers et celle des Templiers présentent des différences dans les terminaisons. Signification : Elle est liée à des motifs octogonaux et à un symbolisme plus large qui se connecte aux huit béatitudes, parfois représentées sur des croix à huit pointes.

Croix de Jérusalem

Description : Une croix centrale avec quatre croix plus petites dans les quadrants. Interprétation : Les quatre terminaisons droites ont été lues comme les quatre coins du monde, les quatre évangélistes ou les quatre éléments. C’était un emblème de présence en campagne et de connexion avec la ville sainte de Jérusalem.

Croix Byzantine / Grecque

Description : Bras égaux qui se croisent au centre, parfois avec des extrémités pointues ; forme courante dans la tradition orthodoxe. Usage : Trouvée dans les commanderies et dans l’iconographie qui relie l’influence orientale dans la chrétienté médiévale.

Comment identifier une croix templière en pierre, sceau ou tissu

Lire une croix sur un support historique exige une attention au contexte. Toute croix rouge ou pattée n’est pas automatiquement templière ; il y a des indicateurs qui nous aident à établir une relation plausible :

- Emplacement : Les églises liées aux commanderies templières, les chemins de pèlerinage et les emplacements d’anciennes possessions sont un premier indice.

- Matériau et technique : Les sceaux et les pierres tombales avec des croix en relief datent souvent du haut Moyen Âge ; la technique de taille ou de sceau peut aider à dater l’objet.

- Iconographie complémentaire : Les figures de chevaliers, les motifs de cheval unique, les inscriptions chrétiennes ou les motifs de pèlerinage amplifient la probabilité de relation avec le Temple.

- Couleur et disposition : Dans les textiles, la présence d’une croix rouge sur blanc sur le bras gauche ou sur le manteau est un indicateur fort, bien que non exclusif.

Tableau comparatif : types de croix, caractéristiques et contexte

| Type | Caractéristiques | Contexte / Usage |

|---|---|---|

| Croix Pattée | Bras qui s’élargissent aux extrémités, forme symétrique | Sceaux, bâtiments, insigne d’ordres militaires |

| Croix Tau | Forme de T, simple | Hiérarchies internes, symbolisme rituel |

| Croix Patriarcale | Traverse supplémentaire supérieure | Reliquaires, insignes de rang |

| Croix de Jérusalem | Croix centrale avec quatre petites | Symbole de campagnes et connexion avec la Terre Sainte |

| Croix Grecque / Byzantine | Bras égaux, esthétique orientale | Commanderies et art avec influence orientale |

La croix templière dans la vie matérielle : sceaux, étendards et reproductions

Les Templiers ne portaient pas seulement des croix sur leurs vêtements : ils les apposaient sur des sceaux qui certifiaient des actes, sur des pierres tombales qui marquaient des sépultures, sur des étendards qui flottaient en campagne et sur des reliques qu’ils chérissaient. Cette présence matérielle explique pourquoi aujourd’hui les répliques et les motifs templiers apparaissent si fréquemment dans les reproductions historiques et dans l’iconographie populaire.

Lorsque vous observez une réplique, faites attention à la fidélité des terminaisons, au type d’émail et au mode de fixation : les pièces qui respectent les proportions et les techniques historiques transmettent mieux la sensation d’authenticité. En même temps, de nombreuses variations régionales et temporelles permettent des licences artistiques sans rompre la cohérence historique.

Répliques, étendards et épées : le signe qui accompagne l’objet

Les reproductions commerciales sont un pont entre le présent et le passé. En portant une croix templière sur un étendard ou gravée sur une épée, ce que l’on recherche est une connexion symbolique avec la narration du Temple : sacrifice, protection du pèlerin et ordre guerrier.

Régionalismes et variations : comment le territoire a façonné la croix

La forme de la croix répond souvent à une géographie symbolique : au Portugal et dans les régions d’influence occidentale, la croix pattée a eu une plus grande présence ; en Galice et au León, le Tau apparaît dans des contextes monastiques ; en Castille et dans les zones fortement liées à la Terre Sainte, des croix de type grec ou latin sont documentées. Cette biodiversité symbolique ne révèle pas seulement des goûts esthétiques, mais aussi des réseaux de contact, des influences liturgiques et des disputes de pouvoir entre ordres.

La dimension ésotérique et cryptographique

Certaines sources indiquent que certains dessins de croix ont servi de base à des alphabets secrets et à des codes internes. La croix à huit pointes et d’autres variations octogonales ont été interprétées comme des clés pour des systèmes de codage dans des documents commerciaux ou des messages confidentiels. Bien que les preuves directes soient limitées, l’utilisation de symboles partagés et de signes particuliers dans la correspondance et les sceaux rend plausible l’existence de conventions symboliques reconnaissables pour les membres de l’Ordre.

Héritage, héraldique et réinterprétations modernes

Après la dissolution de l’Ordre, ses symboles n’ont pas disparu : ils sont réapparus dans l’héraldique locale, sur des pierres tombales médiévales réinterprétées et, des siècles plus tard, dans la culture populaire. La croix templière a été adoptée par de très diverses organisations, parfois à des fins de prestige ou de mysticisme. Dans certains blasons municipaux contemporains, comme le cas mentionné de Villamediana de Iregua, la croix agit comme un pont entre une mémoire légendaire et une identité locale moderne.

Comment lire la croix aujourd’hui : clés pour l’amateur et le chercheur

- Demandez le contexte : Où la croix a-t-elle été trouvée ? Sur quel support ? La donnée archéologique reste la pièce maîtresse.

- Interrogez la technique : La manière dont une croix est sculptée, peinte ou imprimée aide à la dater et à la situer dans une tradition artistique concrète.

- Recherchez des correspondances : Sceaux, inscriptions ou motifs proches (animaux, figures humaines, scènes religieuses) indiquent des liens avec des ordres ou des familles.

- Ne présupposez pas l’exclusivité : De nombreuses croix ont été utilisées par différents ordres et communautés ; l’identification exige des preuves cumulatives.

Histoires en pierre : exemples réels de croix templières

Les pierres tombales et les sceaux conservés racontent des histoires d’hommes et de lieux. Dans la péninsule ibérique, de nombreuses paroisses montrent des croix pattées dans les clés de voûte et les modillons ; en France, le Vexin enregistre une densité notable de croix pattées qui a été réinterprétée par des sociétés ultérieures comme symbole d’antiquité ou de mystère.

Ces traces tangibles permettent de relier l’esthétique de la croix à des usages communautaires concrets : rappeler les chutes au combat, marquer les donations de terres ou signaler la tutelle templière sur un hôpital ou un gîte de pèlerins.

De l’histoire à l’objet : tatouages temporaires et reproduction symbolique

La permanence de la croix templière dans l’imaginaire collectif se manifeste également dans des objets contemporains qui reproduisent ses formes. Un exemple moderne est les bandes de tatouages temporaires avec des motifs de croix médiévales, qui permettent aux amateurs et aux reconstituteurs de porter temporairement la marque symbolique sans modifier la peau de manière permanente.

Réflexion finale pour l’amateur

Les croix templières nous enseignent qu’un symbole n’est pas statique : il change avec le temps, il est réinterprété et il se retrouve dans de nouveaux contextes. En regardant une croix pattée sculptée dans la pierre ou un tau peint dans un manuscrit, vous tracez une ligne avec des hommes qui ont vécu la tension entre le vœu monastique et la guerre, entre la dévotion et la pragmatique du pouvoir.

Si l’iconographie médiévale vous passionne, cherchez la trace matérielle : sceaux, pierres tombales et tissus conservés. Vous y trouverez une histoire complexe, pleine de nuances, qui va bien au-delà du mythe romantique et qui, pourtant, conserve cet éclat épique qui continue d’alimenter l’imagination.