Que racontent les monnaies quand vous les observez à contre-jour ? Une monnaie médiévale n’est pas seulement du métal découpé ; c’est l’empreinte du pouvoir, l’écho d’un marché ambulant et l’amulette d’un pacte entre gouvernants et sujets.

Dans cet article, vous parcourrez la naissance, l’évolution et la fonction sociale des monnaies médiévales. Vous apprendrez comment elles étaient réglementées, pourquoi certaines pièces valaient plus que d’autres, quels symboles elles portaient et comment interpréter leurs marques d’atelier. Vous trouverez également une chronologie détaillée de la Castille, des comparaisons techniques entre métaux, et une sélection de répliques représentatives pour voir comment ces images sont conservées aujourd’hui.

Bref aperçu : pourquoi les monnaies ont transformé le Moyen Âge

Avant les monnaies, le troc dominait ; ensuite, une pièce métallique avec son poids et son titre a établi la confiance. Les monnaies médiévales ont facilité le commerce, permis la perception régulière des impôts et offert une plateforme pour la propagande du pouvoir. Un buste, un écu ou une légende en latin certifiaient l’autorité et la légitimité.

De plus, la composition métallique (or, argent, billon ou cuivre) fixait une valeur intrinsèque qui fut souvent tentée de réguler par des pragmatiques et des ordonnances. Lorsque le contenu métallique était altéré ou que la frappe se multipliait sans contrôle, l’inflation, les envois d’argent à l’étranger ou la perte de confiance survenaient.

Monnaies médiévales en Castille : jalons et transformation monétaire

Le tableau suivant présente une succession chronologique de faits pertinents sur la monnaie dans la péninsule ibérique, avec une attention particulière à la Castille : frappes, réformes, crises et changements de système monétaire depuis la fin de l’Empire romain jusqu’à la transition vers le système moderne après 1497 et les événements pertinents jusqu’en 1718.

| Date / Époque | Événement |

|---|---|

| Entre le Bas-Empire romain et le monde germanique | |

| Fin du Ve siècle | Le nummus de cuivre est frappé dans le système monétaire romain. |

| Début du Ve siècle | L’armée romaine quitte la Bretagne ; le système monétaire romain y cesse et les Angles et les Saxons apparaissent. |

| Après 476 | Les frappes wisigothiques “pseudo-impériales” imitent la monnaie impériale byzantine après la chute de Rome. |

| 507 | Les Wisigoths se déplacent vers la péninsule ibérique et forment le royaume de Tolède, frappant toujours au nom de l’empereur oriental. |

| Milieu du VIe siècle | Les princes germaniques commencent à frapper monnaie en leur propre nom. |

| Fin du VIe siècle | En Italie, les solidi francs ne sont pas acceptés et les impôts cessent d’être payés en or. |

| 571–586 (Léovigild) | Léovigild émet de la monnaie en son propre nom avec une indépendance impériale ; frappes exclusivement en or. |

| 586–601 (Récarède) | Dépréciation progressive du titre de la monnaie wisigothique ; exemple prototypique : triens de Récarède. |

| 685–705 (Abd al-Malik) | Réforme arabe : le mithqal est identifié au dinar d’or (~4,25 g) et son étalon est consolidé. |

| 717 | Blocage maritime byzantin (Léon III) qui a pu contribuer à la crise commerciale méditerranéenne. |

| Haut Moyen Âge | La quantité de monnaie en circulation diminue tellement qu’on peut à peine parler d’économie monétaire. |

| VIIIe siècle | Un dinero d’Aragon équivalait à 20 dineros de Castille (proportion régionale significative). |

| 866–909 (Alphonse III) | Dans son testament, il accorde 500 metcales (mencales) d’or pur à l’évêque de Zamora. |

| Premières monnaies castillanes (jusqu’au XIIe siècle) | |

| Deuxième tiers du Xe siècle | Les mentions documentaires de la monnaie se multiplient en Galice, Léon et surtout en Castille. |

| 1010 | Raimond Borrell III reçoit cent pièces d’or par jour comme parias pour son aide militaire. |

| 1010–1050 | Les parias permettent à Raimond Borrell de consolider son hégémonie dans les comtés catalans. |

| Milieu du XIe siècle | Faible qualité des frappes dans certaines Taifas en raison du contrôle almoravide sur la route de l’or du Soudan. |

| Années 60 du XIe siècle | À Léon et en Castille, on commence à percevoir systématiquement les parias. |

| Fin du XIe siècle | Introduction dans la péninsule du dinar d’or almoravide ou morabetino. |

| 1035–1065 (Ferdinand Ier) | Les parias facilitent les donations et le cens annuel au monastère de Cluny. |

| 1065–1109 (Alphonse VI) | Début des frappes de la Couronne de Castille ; il frappe des dirhams puis des dineros de billon à 30% suivant le modèle carolingien. |

| 1085 | Prise de Tolède par Alphonse VI : point d’inflexion monétaire ; transition vers le billon chrétien. |

| 1088 | Des billons purement chrétiens d’Alphonse VI circulent déjà. |

| 1109–1126 (Urraque Ire) | Les frappes en billon carolingien se poursuivent ; multiplication des ateliers royaux et concessions de frappe aux institutions ecclésiastiques (1116). |

| 1112 | L’évêque d’Oviedo fait don à Urraque en or et argent “mauresque”. |

| 1117 | Un morabetino équivalait à 4 sous de compte (48 dineros). |

| Milieu du XIIe siècle | L’or musulman (morabetino) traverse le Douro et introduit l’or dans le nord de la péninsule. |

| 1126–1157 (Alphonse VII) | Les types de billon se multiplient (y compris la légende IMPERATOR) et il contrôle la majorité des ateliers. |

| vers 1130 | Dans le royaume de Tolède, un mencal équivalait à un demi-dinar almoravide. |

| 1135 | Alphonse VII est couronné totius Hispaniae Imperator. |

| 1136–1145 | Intrusion du morabetino (or almoravide) dans le nord de la péninsule. |

| 1147 | Alphonse VII frappe à Baeza une monnaie d’or de typologie arabe mais de système métrique castillan. |

| 1149 – vers 1150 | Documents et Usatges fixent des équivalences : ~3,5 mencales/mancusos par morabetino. |

| 1157 | Séparation de la Castille et de Léon : frappes de dineros différents dans chaque royaume. |

| 1157–1188 (Ferdinand II) | Fin des émissions par concession de frappe réalisées par Urraque. |

| 1158–1214 (Alphonse VIII) | Les premiers maravedíes anciens (alfonsíes) d’or sont frappés ; l’émission est systématisée avec prédominance du château et des légendes ANFUS REX / TOLLETA. |

| 1172 | La prise d’al-Andalus par les Almohades interrompt les parias ; Alphonse VIII frappe des morabetinos castillans avec une légende arabe. |

| 1179–1180 | Foros (Uclés, Cuenca) fixent des équivalences entre mencales et morabetinos (3 à 4 mencales par morabetino selon les textes). |

| 1195 | Défaite d’Alarcos : début d’une grande crise de la monnaie de billon en Castille jusqu’en 1212. |

| 1197 | Pierre II d’Aragon jure de maintenir la monnaie ; les bulles papales exhortent à rétablir le poids et mentionnent les ratios par rapport à l’or. |

| Problématique monétaire et “révolution monétaire” en Castille (1170–1340) | |

| 1202 | Cortes de Benavente : première monnaie forera après la dévaluation des dineros par Alphonse IX. |

| 1205 | Pierre II fixe la périodicité de l’impôt de monnayage en Aragon et en Catalogne (tous les 7 ans). |

| 1207–1208 | On pense qu’Alphonse VIII établit la monnaie forera en Castille. |

| 1210 | Alphonse IX réalise les dernières donations de bénéfices royaux de frappe. |

| 1212 | Création en Catalogne du quaterne (billon) ; Fondation de l’Université de Palencia ; bataille de Las Navas de Tolosa marquera la prochaine stabilisation. |

| 1213–1276 (Jacques Ier) | Création de la jaquesa de billon. |

| 1214–1217 (Henri Ier) | Maintien des frappes de maravedíes anciens d’or. |

| 1215 | Première mention explicite de la monnaie forera en Castille. |

| 1217 (Traité de Toro) | Taux de change fixé : 90 dineros de Burgos = 1 morabetino ; dinero pepión valait la moitié du burgalés. |

| 1217–1219 | Équivalences entre dineros (pepión, burgalés) fixées par Ferdinand III et Alphonse IX ; fuero de Guadalajara établit 3 mencales = 1 morabetino (1219). |

| Décennie 1220 | Fueros (par ex. Brihuega) fixent des équivalences : 18 pepiones = 1 mencal. |

| 1230–1252 (Ferdinand III) | Possibles dévaluations de l’or ; le morabetino de compte est établi ; le dinero pepión circule jusqu’en 1265. |

| 1231 | La confiscation des biens pour falsification de monnaie est établie. |

| 1236 | Jacques Ier légifère pour simplifier le calcul du monnayage. |

| 1251–1252 | Le maravedí bueno apparaît comme nouvelle monnaie de compte, remplaçant le maravedí alfonsí d’or ; maravedí bueno = 180 dineros d’argent. |

| 1252 | Début des frappes du florin et du genovino en Italie, jalon monétaire européen. |

| 1252–1284 (Alphonse X) | Alphonse X tente de rationaliser les types, d’homogénéiser les poids et de transformer la nature juridique de la monnaie forera. |

| 1253 | Alphonse III du Portugal fixe des équivalences : 1 morabetino = 112 burgalés ou 116 leoneses. |

| 1258 | Cortes de Barcelone : Jacques Ier crée la monnaie du ternal et interdit la Megalona en Catalogne. |

| 1259 | Première nouvelle explicite de la crise de l’or castillan-léonais. |

| 1261 et 1268 | Alphonse X délimite les poids et mesures selon le modèle de Tolède ; il frappe un sou d’argent fin et modifie les équivalences du billon. |

| 1264–1268 | Guerre contre Grenade : Alphonse X introduit le dinero alfonsí (blanca ou blanquilla), monnaie d’argent dévaluée ; les parias de Grenade cessent. |

| 1265 | La blanca remplace le burgalés, le leonés et le pepión en circulation. |

| 1266 | La France frappe ses premiers écus d’or. |

| 1268 (Cortes de Séville) | La noblesse proteste contre l’inflation ; Alphonse X sépare la valeur du maravedí de compte de la valeur réelle de la monnaie d’or (dobla = 3 maravedíes de compte alors). |

| 1269 | Le roi obtient un service extraordinaire équivalent à six monnaies foreras. |

| 1270–1300 | Apparition successive de quatre nouvelles monnaies dévaluées ; épisodes de révoltes et de tensions fiscales. |

| 1271 | Introduction du prieto (dinero prieto), valeur nominale 6 blancas mais avec une valeur intrinsèque moindre. |

| 1272 | Révoltes nobiliaires en partie dues au mécontentement lié à la monnaie. |

| 1278 | Deuxième guerre avec Grenade : frappe de nouvelle monnaie blanca (avec moins d’argent) et classification des émissions antérieures comme blanquillas. |

| 1282–1288 | Sancho IV promet la stabilité ; en 1286, crise du billon, apparition du coronado (cornado) et de la miaja ; 1288 Cortes de Haro avec un engagement royal contre de nouvelles altérations. |

| 1295 | Mort de Sancho IV : les intentions de stabilité échouent ; prolifération de novenes de moindre titre et de fausse monnaie aragonaise. |

| 1298–1299 | Les ateliers français apportent une grande partie des revenus royaux de Philippe IV (exemple de circulation internationale). |

| 1300 | Fondation de l’Université de Lérida. |

| 1302–1303 | Jacques II réglemente la perception du monnayage ; Ferdinand IV ordonne les équivalences entre novenes et coronados. |

| 1310 | Ratio or/argent monte à 1:12.5 (augmentation de 25% par rapport à 1268). |

| 1312 (minorité d’Alphonse XI) | Les difficultés augmentent : fausses frappes, exportation frauduleuse de métaux et circulation de monnaie étrangère aux frontières. |

| vers 1313 | Guiu Terrena discute du bien commun face à l’altération de la monnaie. |

| 1326 (Barcelone) | La ville émet des bons avec intérêts (censales et violari) pour se financer et éviter les dévaluations. |

| 1331 | Alphonse XI ordonne de frapper du billon avec le même titre que Ferdinand IV pour chercher la stabilité ; il confisque les tables de change pendant un an. |

| 1334 | Alphonse XI frappe des coronados selon les équivalences précédentes, générant de l’inflation et une sortie de monnaie. |

| 1340 (Bataille du Salado) | Amélioration monétaire grâce à une plus grande abondance d’or ; la dobla passe à 35 maravedíes de compte. |

| 1342 | Cortes : Alphonse XI obtient des services extraordinaires et implante l’alcabala de manière généralisée. |

| 1345 | Alphonse XI frappe une nouvelle monnaie d’or équivalente à 20 maravedíes de compte. |

| 1346 | Le florin aragonais est frappé à l’imitation du florentin. |

| 1348 | La Peste Noire initie une grande crise qui affectera l’économie et la monnaie à la fin du Moyen Âge. |

| Le système monétaire castillan au Bas Moyen Âge (milieu du XIVe siècle jusqu’aux Rois Catholiques) | |

| 1351 (Pierre Ier) | Introduction du real d’argent avec un titre de 11 dineros et 4 grains (~930 millièmes). Il équivaut à 3 maravedíes ; il devient le titre castillan de référence. |

| 1354 | Pierre Ier dévalue la monnaie en circulation pour payer les troupes. |

| 1358 | Nicolas d’Oresme publie De moneta, œuvre clé sur les théories monétaires médiévales. |

| 1368–1369 (Henri II) | Possible autorisation de censales ; frappe de monnaies de moindre titre avec la même valeur légale pour financer les guerres. |

| vers 1370 | La situation du billon de l’époque d’Alphonse XI est rétablie ; les reales d’argent valent 3 maravedíes et les doblas 35 maravedíes. |

| 1371 | Création de l’Audiencia en Castille (organisation administrative liée aux finances et à la justice). |

| 1385 (Aljubarrota) | Défaite portugaise, crise financière de Jean Ier : retrait d’or et frappe du blanco del Agnus Dei (monnaie brisée dont la valeur nominale et réelle évoluent). |

| 1385 | Création du Conseil Royal en Castille pour gérer la crise fiscale et monétaire. |

| 1387 | Pragmatique contre les extracteurs et facilitateurs de l’extraction de métaux. |

| 1391 | Les régents d’Henri III dévaluent fortement le blanco ; de nouvelles pièces apparaissent (blanca cinquén) et le dinero de 1/10 de maravedí est abandonné. |

| 1395–1415 | Pénurie extraordinaire de monnaie en Europe et en Asie Mineure ; ses effets perdurent une grande partie du XVe siècle. |

| 1398–1404 (Henri III) | Acte de navigation, extension de l’alcabala ; interdiction de sortie des marchands terrestres et pragmatique contre l’extraction de monnaie (1404). |

| 1408 | Fondation de la Banque de San Giorgio à Gênes (contexte financier international). |

| 1430 (Jean II avec Álvaro de Luna) | La dobla de la banda est frappée (or de moindre titre mais de haute valeur nominale) pour égaliser le titre avec les royaumes voisins et combattre l’extraction d’or. |

| vers 1430 | Quatre ateliers actifs en Castille : Ségovie, Tolède, Burgos et La Corogne. |

| 1435–1442 | Plusieurs émissions de blancas de moindre titre ; ordonnances pour renforcer le billon et refrapper la monnaie ; fluctuations de la valeur de la dobla de banda et du real. |

| 1454–1462 | Période relative de stabilité sous Henri IV. |

| 1455 | Henri IV frappe des blancas de moindre titre, fixe une valeur commune et dévalue la dobla de banda qui augmente sa valorisation nominale. |

| 1461–1463 | Période d’optimisme et de brève stabilité politique. |

| 1462–1468 | Réformes monétaires d’Henri IV (et anarchies postérieures) : frappes de moindre titre, nouvelles pièces et pragmatiques contre l’extraction ; à partir de 1463, l’anarchie monétaire commence. |

| 1465–1470 | Chute de la valeur du maravedí et du système ; vers 1470, il y a environ 20 ateliers actifs et une prolifération de blancas et de cuartos de mauvaise qualité, avec un retour au troc. |

| 1471 | La dobla d’or atteint une cotation de 420 maravedíes en pleine crise monétaire. |

| 1473 | Début d’un lent processus de récupération : enrique = 400 maravedíes ; dobla banda = 300 ; real = 30. |

| 1474–1475 | Mort d’Henri IV (1474) ; Isabelle se proclame reine (1474). Cédule Royale de Séville (1475) : ne pas émettre de nouvelle monnaie de billon et renforcer le caractère officiel des ateliers ; le castellano d’or (23,75 carats) apparaît en remplacement de l’enrique. |

| 1479–1483 | Ferdinand hérite de l’Aragon (1479) ; mesures sévères contre l’extraction frauduleuse (peine de mort pour les grands pillages en 1480) ; en 1483, la blanca est abaissée à 1/4 de maravedí ; le castellano et la dobla maintiennent des cotations élevées en maravedíes. |

| La réforme de 1497 et la fin du système monétaire médiéval | |

| 1493 (4 nov.) | Ferdinand ordonne de frapper le Principiat d’or à Barcelone et Perpignan (étapes vers des réorganisations monétaires). |

| 1497 (13 juin, Pragmatique Sanction) | Réorganisation culminante du système monétaire en Castille : le ducado/excelente de la granada (23,75 carats, 375 maravedíes) s’impose comme or de base ; le real améliore son titre et vaut 34 maravedíes ; la frappe de blancas de moindre qualité est limitée. Cet acte est considéré comme l’abandon du système monétaire médiéval castillan. |

| 1510 et 1513 | Ferdinand crée le dobler ou doblenga de billon. |

| 1537 (Cortes de Valladolid) | Les premiers multiples du real d’argent sont frappés : les reales de a ocho, qui deviendront une référence mondiale de la monnaie d’argent en circulation. |

| 1543 | L’écu d’or remplace le ducado dans la circulation physique ; le ducado est maintenu comme monnaie de compte à 375 maravedíes. |

| 1640 | Début de la pratique de l’endossement et de l’escompte des lettres de change ; en Catalogne, des monnaies appelées principats sont frappées pendant le soulèvement. |

| 1694 | Apparition des chèques ou billets bancaires à la Banque d’Angleterre (contexte financier moderne émergent). |

| 1718 | Les dinerillos de la cruz de Aragón sont abolis par ordre royal (derniers vestiges des anciens types locaux). |

Comment elles étaient fabriquées, quels symboles elles avaient et ce qu’elles nous disent aujourd’hui

La frappe médiévale combinait technique et rituel : le disque de métal était coupé, placé entre des coins et frappé avec un marteau. Le résultat était une pièce avec des légendes, des effigies et des marques qui servaient à :

-

Identifier l’autorité : bustes royaux, symboles religieux ou légendes en latin renforçaient la légitimité.

-

Définir la valeur : le revers montrait la valeur nominale ou comportait des équivalences officielles.

-

Permettre l’audit : les marques d’atelier et les signes de contrôle servaient à vérifier l’origine et le titre.

Toutes les monnaies n’étaient pas destinées au même usage : les pièces d’or facilitaient le commerce international et les réserves ; celles d’argent couvraient les transactions importantes ; celles de billon et de cuivre alimentaient les échanges quotidiens. Lorsque la couronne avait besoin de collecter rapidement, elle émettait des pièces de moindre titre ou augmentait le monnayage : la méfiance appauvrissait la circulation et déclenchait l’extraction de métaux.

Matériaux et caractéristiques : comparaison technique

| Métal | Pureté typique | Usage habituel | Avantage |

|---|---|---|---|

| Or | Élevée (ducats/écus 22–24 carats) | Réserves, commerce international, paiements aux mercenaires | Valeur intrinsèque stable et prestige politique |

| Argent | Variable (reales avec des titres entre 900–930 millièmes) | Paiements commerciaux et fiscaux d’une certaine valeur | Bonne divisibilité et large usage sur les marchés |

| Billon (alliage) | Faible à moyenne | Petites transactions, monnaie quotidienne | Peu coûteux à produire en période de pénurie de métaux précieux |

| Cuivre | Faible | Très petites monnaies, trocales locales | Permet d’émettre des pièces pour le change quotidien |

- Or

-

- Pureté typique : 22–24 carats

- Usage : Commerce international

- Risque : Extraction et exportation

- Argent

-

- Pureté typique : 900–930 millièmes

- Usage : Reales et dobles

- Risque : Dévaluation par mélange

Types et dénominations : comment comprendre les monnaies

En Castille, comme dans d’autres entités médiévales, de multiples dénominations coexistaient : maravedíes, reales, doblas, escudos, morabetinos, blancas et plus encore. Chaque dénomination pouvait varier en valeur réelle selon la conjoncture métallique et les réformes royales.

À titre de guide rapide, voici un tableau de référence avec des valeurs approximatives en maravedíes de compte selon différents moments historiques :

| Monnaie | Valeur approximative (maravedíes de compte) | Usage |

|---|---|---|

| Morabetino | Variable (haute valeur, équivalent à des mencales) | Commerce avec al-Andalus et réserves |

| Real | 34 maravedíes (après les réformes de 1497) | Unité courante d’argent |

| Real de a 8 | Multiple pour le commerce international | Paiement sur les routes atlantiques |

| Maravedí | Unité de compte et monnaie quotidienne (varie) | Paiements locaux et salaires |

Iconographie et marques : lire une monnaie comme un livre

Les monnaies sont de brefs documents. Un buste indique la souveraineté ; un château ou un lion parle du royaume ; une croix rappelle la protection divine. Les marques d’atelier identifiaient le lieu de frappe et servaient de sceau de qualité. À côté d’elles, les légendes en latin (parfois abrégées) fixaient les titres royaux et les formules de légitimation.

Les monnaies sont de brefs documents. Un buste indique la souveraineté ; un château ou un lion parle du royaume ; une croix rappelle la protection divine. Les marques d’atelier identifiaient le lieu de frappe et servaient de sceau de qualité. À côté d’elles, les légendes en latin (parfois abrégées) fixaient les titres royaux et les formules de légitimation.

Savoir identifier ces signes permet de retracer la circulation, de détecter les imitations et de contextualiser historiquement la pièce.

Falsifications, manipulation et contrôle : quand la monnaie est altérée

La tentation d’obtenir des liquidités a conduit à l’émission de pièces de moindre titre, à couper des disques plus fins ou à refaire des légendes. Les pragmatiques royales et les peines contre l’extraction de métaux ont tenté de freiner les abus ; cependant, lorsque l’État a dû financer des guerres ou payer des contingents, les réductions de titre étaient monnaie courante.

Dans cette dynamique, la confiance s’effondrait et le troc réapparaissait sur les marchés locaux. La réforme de 1497 en Castille fut un jalon pour stabiliser le système et rétablir la confiance dans le real et le ducado/excelente.

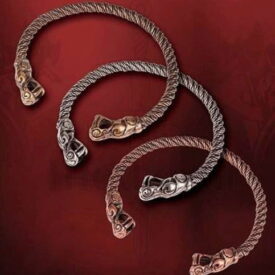

Produits représentatifs et répliques populaires

Aujourd’hui, les répliques nous permettent de tenir en main l’esthétique et les tailles des pièces anciennes sans les restrictions des originales. Quelques répliques qui illustrent les typologies médiévales :

La réplique d’un real ou d’une pièce de 8 reales offre la sensation du relief, le poids approximatif et l’iconographie typique du règne. Elles sont parfaites pour les enseignants, les reconstituteurs et les collectionneurs qui cherchent à voir la proportion et le design sans manipuler de pièces numismatiques originales.

Les pièces d’or en réplique montrent comment les écus et les doblas apparaissaient en haut-relief ; elles servent à comparer les styles iconographiques entre les règnes et les ateliers.

Dénominations et exemples pratiques

Pendant des siècles, des monnaies de cuivre (maravedís), d’argent (reales) et d’or (escudos) ont coexisté. Les dénominations s’articulaient en multiples et sous-multiples : 1, 2, 4, 8, 16 maravedís ; 1/2, 1, 2, 4, 8 reales ; 1/2, 1, 2, 4, 8 escudos. Comprendre ces relations facilite la lecture des contrats, des comptes et des chroniques.

Pendant des siècles, des monnaies de cuivre (maravedís), d’argent (reales) et d’or (escudos) ont coexisté. Les dénominations s’articulaient en multiples et sous-multiples : 1, 2, 4, 8, 16 maravedís ; 1/2, 1, 2, 4, 8 reales ; 1/2, 1, 2, 4, 8 escudos. Comprendre ces relations facilite la lecture des contrats, des comptes et des chroniques.

L’iconographie incluait souvent des légendes comme HISPANIARVM REX sur les pièces d’or frappées au marteau, assurant le lien entre l’autorité et la monnaie. Les images aident aujourd’hui à identifier les règnes et les ateliers, ainsi qu’à comprendre la propagande qui accompagnait chaque émission.

Comment vérifier une monnaie (guide pour les amateurs)

Si vous avez une monnaie ancienne ou une réplique et que vous voulez la vérifier :

-

Observez l’iconographie : comparez les bustes, les écus et les légendes avec des catalogues fiables.

-

Mesurez le diamètre et le poids : de nombreuses pièces ont des mesures standard qui permettent de vérifier l’authenticité ou la fidélité de la réplique.

-

Vérifiez les marques d’atelier : identifiez-les pour retracer l’origine.

-

Consultez des experts : les évaluateurs et les numismates peuvent fournir des analyses métallurgiques si nécessaire.

Les monnaies comme sources historiques : ce qu’elles nous racontent

Une monnaie peut révéler l’économie, les relations commerciales, les changements politiques et les préférences esthétiques. Le flux d’argent montre les routes commerciales, la présence de monnaie étrangère indique les échanges et l’apparition de nouveaux ateliers reflète la nécessité de contrôle fiscal.

Lire les monnaies médiévales, c’est lire des structures de pouvoir. Des morabetinos qui traversaient le Douro aux reales et doblons qui financeraient des expéditions, chaque pièce est une page de l’histoire économique.

Tableaux et ressources : références pratiques

Voici un tableau comparatif rapide qui résume les risques et les usages de chaque métal au Moyen Âge :

| Métal | Risque principal | Usage le plus fréquent |

|---|---|---|

| Or | Extraction par des particuliers et exportation | Réserves et commerce extérieur |

| Argent | Mélange avec le cuivre, dévaluations | Paiement des salaires et commerce régional |

| Billon | Dévaluation par excès d’émission | Transactions quotidiennes |

Histoires et anecdotes qui illustrent leur impact

En temps de guerre, les cours frappaient des pièces de moindre titre pour payer les armées ; le résultat était la hausse des prix et la perte de monétisation sur les marchés ruraux. Dans d’autres cas, la découverte de trésors avec des monnaies mixtes révèle des réseaux commerciaux plus vastes que ce qu’un simple plan politique momentané ne laisserait paraître.

En temps de guerre, les cours frappaient des pièces de moindre titre pour payer les armées ; le résultat était la hausse des prix et la perte de monétisation sur les marchés ruraux. Dans d’autres cas, la découverte de trésors avec des monnaies mixtes révèle des réseaux commerciaux plus vastes que ce qu’un simple plan politique momentané ne laisserait paraître.

Éclaircissements sur les monnaies du Moyen Âge

Quelles étaient les principales différences entre les monnaies d’or et d’argent au Moyen Âge ?

Les principales différences entre les monnaies d’or et d’argent au Moyen Âge étaient leur valeur intrinsèque, leur fonction et leur usage économique.

- Valeur et prestige : Les monnaies d’or avaient une valeur beaucoup plus élevée par unité en raison du prix plus élevé de l’or, elles étaient donc principalement utilisées pour les grandes transactions, le commerce international et comme réserve de valeur. En revanche, les monnaies d’argent avaient une valeur moindre et circulaient plus largement pour les transactions quotidiennes et dans les économies locales.

- Fonction monétaire : L’or fonctionnait comme monnaie-marchandise, c’est-à-dire que sa valeur dépendait principalement de son contenu réel en métal précieux. Pour cette raison, il était courant que les commerçants pèsent les monnaies pour vérifier leur pureté et leur poids réels. L’argent avait également une valeur intrinsèque, mais son usage était plus fréquent pour les paiements moindres et la circulation interne.

- Émission et circulation : Pendant le Moyen Âge, les monnaies d’argent étaient plus abondantes et fréquentes, soutenant le commerce local. Les émissions de monnaies d’or comme le florin ou le ducat sont apparues spécialement au XIIIe siècle, avec l’essor du commerce international et une économie monétaire plus complexe.

- Réglementation et poids : L’or et l’argent suivaient des normes strictes de poids et de pureté pour maintenir leur acceptation, mais dans la pratique, les monnaies pouvaient être altérées ou détériorées, affectant leur valeur en circulation.

En résumé, les monnaies d’or représentaient des valeurs plus élevées, étaient plus rares et utilisées dans le commerce à plus grande échelle, tandis que celles d’argent jouaient un rôle clé dans l’économie quotidienne et locale, toutes deux définies par leur poids et leur titre métallique mais avec des usages et des rôles économiques différents.

Comment l’unification monétaire a-t-elle influencé l’économie des royaumes médiévaux ?

L’unification monétaire dans les royaumes médiévaux a facilité la stabilité économique, amélioré le commerce intérieur et extérieur, et permis un plus grand contrôle de l’État sur l’émission et la circulation de la monnaie. Cela a contribué à réduire les fraudes, à accroître la confiance dans la monnaie et à renforcer le pouvoir économique et politique des monarques.

Plus spécifiquement, l’unification a permis :

- De standardiser la monnaie, ce qui a simplifié les transactions commerciales entre les royaumes et à l’intérieur de ceux-ci, améliorant la circulation des biens et facilitant l’intégration économique.

- De contrôler la qualité et le contenu métallique de la monnaie, limitant la falsification et la dévaluation, ce qui a généré une plus grande confiance dans les monnaies officielles.

- De centraliser la production et l’émission de monnaie, qui est passée aux mains de l’État ou du monarque, réduisant l’émission baroniale dispersée et augmentant les revenus royaux.

- D’adapter les monnaies aux modèles internationaux, comme l’adoption du ducat d’or vénitien en Castille, facilitant le commerce européen et le financement de l’État.

- De stimuler les réformes monétaires à des moments clés, comme celle menée par les Rois Catholiques, qui ont abandonné les systèmes médiévaux fragmentés et établi une monnaie unifiée avec des techniques avancées.

Ces actions ont eu un impact notable sur l’organisation économique, permettant aux États médiévaux de se consolider et de mieux financer leurs structures et activités politiques et militaires. Elles ont également favorisé le développement de réseaux commerciaux plus étendus et l’intégration économique en Europe.

Que symbolisaient les marques d’atelier sur les monnaies médiévales ?

Les marques d’atelier sur les monnaies médiévales symbolisaient le lieu où la monnaie était frappée, c’est-à-dire l’atelier monétaire ou la maison de la monnaie. Ces marques servaient à identifier l’origine et à garantir l’authenticité et la qualité de la monnaie. De plus, elles facilitaient aux commerçants et aux utilisateurs la reconnaissance de la provenance et de la valeur historique de la pièce. Avec le temps, elles sont également devenues un symbole de prestige et de contrôle officiel sur la frappe.

Comment les monnaies médiévales ont-elles évolué au cours du XVe siècle ?

Les monnaies médiévales ont évolué au cours du XVe siècle principalement vers une augmentation de la frappe en métaux moins nobles, notamment en billon (alliage d’argent et de cuivre) en raison de la réduction de l’argent et de l’or disponibles. Il y a eu de multiples tentatives de réformes monétaires pour stabiliser la monnaie, y compris l’expansion de la masse monétaire en billon et la dépréciation des pièces, ce qui a causé de l’instabilité et des dévaluations. Les ateliers se sont également multipliés et les falsifications ont augmenté, surtout en périodes de crise financière et de guerres civiles, comme celle de 1465 en Castille. L’or et l’argent ont commencé à être réservés au commerce extérieur, tandis que la monnaie de billon circulait principalement pour le commerce intérieur, sans toutefois atteindre la stabilité souhaitée. De plus, au cours de ce siècle, des problèmes sont apparus pour maintenir la valeur et l’autorité monétaire, ce qui reflétait la dynamique politique et économique complexe de l’époque. Dans le système castillan, des monnaies comme le maravedí et la dobla sont restées fondamentales, bien qu’avec des variations de leur valeur et de leur composition. En général, l’évolution stylistique et fonctionnelle de la monnaie reflétait également une plus grande présence de symboles de pouvoir et des changements dans la frappe selon l’autorité politique en vigueur.

Quel rôle a joué l'”excelente” dans l’économie médiévale ?

L’excelente dans l’économie médiévale était une monnaie d’or utilisée dans certains royaumes pour faciliter le commerce et les transactions, jouant un rôle important comme moyen de paiement et référence monétaire sur les marchés où prédominait l’usage de différents types de monnaies et le troc. Sa valeur et sa qualité reflétaient la stabilité et la confiance économique, contribuant à la circulation monétaire dans un système marqué principalement par l’économie rurale et féodale.

Dans ce contexte, l’économie médiévale était majoritairement basée sur l’agriculture et le féodalisme, où l’argent avait un rôle limité et était souvent utilisé dans des régions ou des situations spécifiques pour les paiements, le commerce ou le financement de la couronne et des fonctionnaires. L'”excelente” et d’autres monnaies similaires ont aidé ce processus en facilitant les transactions complexes dans un environnement d’institutionnalisation et de commerce croissants, surtout à partir du XIIIe siècle, lorsque le besoin d’argent en circulation augmentait. Cependant, l’économie monétaire a été intermittente et a coexisté avec des systèmes basés sur le troc et l’échange de biens, jusqu’à ce que la modernité et l’expansion mondiale renforcent définitivement l’usage monétaire.

Réflexion finale et appel à la curiosité

Les monnaies médiévales sont des pièces qui condensent l’économie, la politique et l’art. Les étudier permet de comprendre les changements structurels, les crises et les solutions institutionnelles qui ont façonné la transition vers les systèmes monétaires modernes. Si leur monde vous attire, observez les marques, comparez les mesures et consultez les catalogues : chaque pièce a une histoire qui attend d’être lue.

VOIR LES RÉPLIQUES DE MONNAIES MÉDIÉVALES | VOIR LES BOURSES AUMÔNIÈRES AVEC DES MONNAIES ANCIENNES