Qu’est-ce qui rend une petite dague mortelle ? Imaginez le silence après le choc des épées, le frottement métallique d’une cotte de mailles et la respiration retenue de deux combattants. À cet instant, une lame courte et rigide peut décider du destin : c’est l’essence de la dague rondel, une arme conçue pour percer la protection de l’adversaire avec des estocades précises et impitoyables.

Dans cet article, vous apprendrez pourquoi la rondel est devenue un outil indispensable à la fin du Moyen Âge, comment sa forme a évolué pour s’adapter au combat en armure, quelles techniques historiques expliquent son efficacité et quelles différences la séparent des armes contemporaines comme le stylet. Vous verrez également comment les répliques modernes réinterprètent ce design pour la reconstitution et la pratique historique.

La dague rondel : évolution et jalons historiques

Avant d’aborder les techniques et la construction, il convient de situer la rondel dans le temps. Son histoire n’est pas celle d’une mode passagère, mais celle d’une réponse efficace à l’apparition d’armures de plus en plus protectrices.

| Époque | Événement |

|---|---|

| Fin du XIIe siècle — début du XIIIe siècle | |

| Origine | Les dagues rondel apparaissent en Europe, dérivées de types de dagues utilisés aux XIIe et XIIIe siècles. |

| Jusqu’en 1400 | |

| Avant 1400 | La dague rondel était d’usage courant parmi la classe paysanne, servant d’outil et d’arme quotidienne. |

| XIVe siècle | |

| Début du XIVe siècle | Période de popularité croissante de la dague rondel en Europe, surtout depuis le début du siècle. |

| Vers 1350 | La dague rondel adopte sa forme distinctive dans des régions comme la France, l’Angleterre et les Pays-Bas. |

| 1358 | Elle est mentionnée dans le contexte de la révolte paysanne de la Jacquerie ; certaines représentations manuscrites peuvent être postérieures. |

| 1380–1400 | Des manuscrits de cette période représentent des conflits avec des armures et des armes contemporaines, montrant des dagues rondel dans des scènes de guerre. |

| XVe siècle | |

| Usage général | Elle devient une arme standard pour les chevaliers et gagne en popularité auprès de la classe moyenne émergente (marchands et artisans) ; ce siècle est considéré comme un point culminant de son utilisation. |

| 1415 | Employée à la bataille d’Azincourt. |

| 1440–1460 | Les manuels de combat de Hans Talhoffer détaillent de multiples techniques de lutte avec des dagues rondel. |

| Vers 1448 | Des miniatures, comme celle de Girado de Rosselló, montrent des marchands et des artisans portant des dagues rondel à la ceinture. |

| 1467 | Le Thalhoffers-Fechtbuch inclut des techniques d’utilisation des dagues en combat rapproché. |

| Fin du XVe siècle (vers 1500) | Des exemplaires datés de cette époque apparaissent dans des représentations et des documents contemporains. |

| XVIe siècle | |

| Continuité | La dague rondel continue d’être utilisée au XVIe siècle, bien que dans un contexte militaire et civil différent du début du Moyen Âge. |

| Actuellement | |

| Reproductions et étude | Les répliques modernes, utilisées dans la reconstitution historique et les Arts Martiaux Historiques Européens (AMHE), sont généralement fabriquées avec des pointes arrondies et des lames non affûtées pour des raisons de sécurité. Le design et la fonctionnalité de la dague rondel continuent de faire l’objet de recherches et apparaissent dans la culture populaire. |

- Chronologie : points clés à retenir

-

- Origine : Fin du XIIe siècle et début du XIIIe siècle.

- Expansion : XIVe-XVe siècles, adoptée par différentes classes sociales.

- Manuels : Techniques documentées dans des traités du XVe siècle.

- Héritage : Répliques actuelles pour la reconstitution et l’étude.

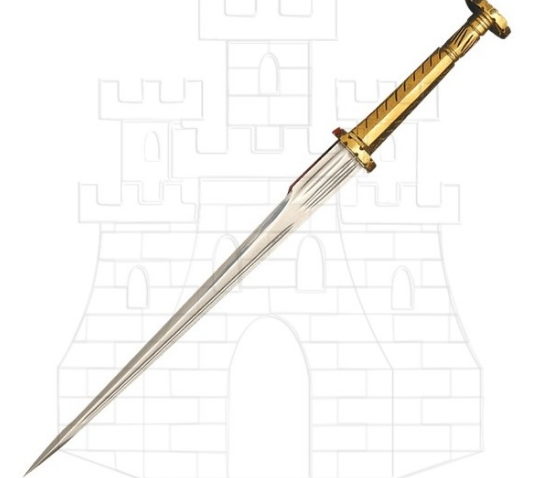

Comment est faite une rondel : éléments et matériaux

Le design de la rondel est conçu dans un but très précis : concentrer l’énergie de l’estocade sur une pointe extrêmement rigide. Chaque composant existe pour s’assurer que cette pointe atteigne sa cible.

Lame et section

La lame est courte par rapport à une épée, mais remarquablement rigide. Elle a souvent une section triangulaire ou lenticulaire très renforcée vers la pointe. Cette géométrie empêche la flexion lors de l’impact avec des surfaces dures comme l’acier d’une armure.

Garde et pommeau (les ‘rondelles’)

Les disques ou rondelles ronds à la garde et au pommeau ont deux objectifs pratiques : protéger la main du porteur et permettre une prise stable lors de l’application de la poussée et de la torsion. Ils peuvent également servir de butée pour bloquer les armes courtes pendant la mêlée.

Manche et fourreau

Les manches étaient fabriqués en bois recouvert de cuir, et parfois avec des incrustations ou des fils décoratifs. Le fourreau, normalement en cuir avec des renforts métalliques, devait permettre un accès rapide en combat rapproché.

Tactiques et technique : pourquoi elle fonctionnait en combat en armure

Dans les combats au corps à corps avec armure complète, la lutte n’était pas élégante : c’était des poussées, des leviers et des estocades dans des ouvertures spécifiques. La rondel excellait dans cette lutte car elle était conçue pour l’estocade localisée.

- Objectif : frapper les coutures, les aisselles, l’aine et les articulations entre les plaques.

- Manœuvre : créer une ouverture avec la dague en utilisant un levier ou en profitant du déséquilibre de l’adversaire.

- Force concentrée : la section rigide de la lame transmet la force à la pointe, permettant de percer des matériaux qu’une épée large ne pourrait pas.

Techniques décrites dans les traités

Les auteurs de manuels du XVe siècle expliquent diverses techniques de dague : prises inversées, utilisation en combinaison avec la main libre pour créer des ouvertures, et comment transformer une estocade en contrôle du corps ennemi. La rondel, de par sa conception, favorise les mouvements de poignet et les poussées courtes, pas les longs balayages.

Comparaison : Dague Rondel vs Stylet

À première vue, les deux semblent créées pour percer, mais leur histoire et leur anatomie diffèrent. Le tableau suivant synthétise ces différences pour comprendre pourquoi elles ont coexisté et pourquoi chacune était préférée.

| Caractéristique | Dague Rondel | Stylet |

|---|---|---|

| Origine temporelle | Depuis la fin du XIIe siècle, répandue aux XIVe-XVe siècles | Définie au milieu du XVe siècle, populaire au XVIe siècle |

| Design de la lame | Lame rigide, section triangulaire ou lenticulaire, pointe robuste | Lame très fine et allongée, pointe aiguë et souvent plus flexible |

| Fonction principale | Percer les articulations et les points faibles de l’armure en combat rapproché | Perforation précise, également pour la dissimulation et l’utilisation rapide |

| Utilisateurs typiques | Chevaliers, soldats et classe moyenne émergente | Gardes, officiers, personnes ayant besoin d’une arme dissimulée ou légère |

| Contexte de combat | Combat au corps à corps avec armure | Les deux contextes : urbain, militaire et défense personnelle |

Matériaux, forge et conservation

La rondel originale était le fruit de forgerons qui cherchaient un équilibre entre dureté et ténacité. Une pointe trop cassante se briserait ; une lame trop molle se plierait en essayant de percer du cuir renforcé ou des armures.

- Acier au carbone : habituel pour les lames historiques en raison de sa trempe et de son entretien.

- Traitements : trempe locale à la pointe pour augmenter la pénétration.

- Finitions : manches en bois, cuir et ornements métalliques pour affiner la prise et l’esthétique.

Usages civils et symboliques

Loin d’être exclusive aux champs de bataille, la rondel est apparue à la ceinture des marchands, artisans et voyageurs. Dans les contextes urbains, elle servait à la fois d’outil de défense personnelle et de symbole de statut dans certaines latitudes et périodes historiques.

La rondel entre les mains de la population

Pour beaucoup de gens, la rondel était un objet quotidien : petite, accessible et efficace. Sa présence indique que la culture matérielle médiévale anticipait le besoin de défense personnelle dans les environnements ruraux et urbains.

Répliques, reconstitution historique et produits connexes

L’intérêt contemporain pour l’histoire vivante et les Arts Martiaux Historiques Européens a stimulé la fabrication de répliques. Celles-ci conservent l’esthétique originale mais adaptent la sécurité pour une utilisation en reconstitution.

Lors de l’évaluation des répliques, vous devez prêter attention à : la construction de la soie, la rigidité de la lame, le type d’acier et la qualité du fourreau. Les versions pour AMHE ou événements utilisent des pointes arrondies et des lames non affûtées, tandis que les répliques d’exposition peuvent avoir des finitions plus raffinées et des pointes aiguisées destinées à la collection ou à la décoration.

Entretien de base

Nettoyer la lame avec de l’huile, vérifier l’intégrité de la soie et maintenir le fourreau à l’abri de l’humidité sont des soins de base. Pour les répliques avec ornements, nettoyer avec des produits appropriés selon le matériau pour préserver l’apparence sans endommager le métal ou les revêtements.

Cas pratiques et exemples historiques

La rondel apparaît dans des sources décrivant des combats en espaces clos ou à la fin d’affrontements en rase campagne lorsque la distance entre les adversaires se réduit. Les illustrations de batailles et les traités d’escrime du XVe siècle offrent des exemples de la façon dont les techniques de poussée, de levier et de contrôle étaient appliquées avec la dague.

Ce que disent les manuels

Les traités de l’époque décrivent des prises alternatives, des coups de poignet et des techniques pour profiter d’un poids corporel supérieur à celui de l’adversaire. L’objectif n’était pas de blesser avec des coupures, mais d’incapaciter ou d’infliger des blessures qui obligeraient à demander une rançon ou une reddition sur le champ de bataille.

Questions fréquentes

- La rondel était-elle mortelle ? Oui. Sa capacité à percer les articulations et les tissus profonds en faisait une arme très dangereuse entre des mains expertes.

- Son utilisation était-elle enseignée ? Oui, des manuels et des maîtres d’armes détaillent des techniques spécifiques, notamment au XVe siècle.

- Pourquoi la lame n’était-elle pas affûtée ? La façon de l’utiliser privilégiait la rigidité et la pénétration ; un tranchant excessif n’améliorait pas sa fonction d’estocade contre les armures.

À travers ces réponses, la logique qui guidait sa fabrication et son utilisation est claire : la rondel était une solution précise à un problème concret.

Votre regard après la lecture

La dague rondel n’est pas seulement un objet ; c’est la preuve de la façon dont l’ingénierie de l’armement s’adapte à la protection qu’elle rencontre. De la lame rigide aux rondelles de garde et de pommeau, chaque caractéristique répond à la même consigne : concentrer l’énergie, contrôler le corps ennemi et gagner le combat dans l’espace le plus intime.

Si l’histoire militaire, la reconversion de pièces historiques en répliques ou les techniques de combat historiques vous intéressent, la rondel offre un champ d’étude fascinant : pratique, technique et profondément humain, car en fin de compte, elle parle de survie et d’habileté dans des situations extrêmes.