Compte la légende que, avant que le fer ne parle dans le fracas de la bataille, les artisans cherchaient déjà la forme parfaite pour qu’une lame coupe et qu’un manche obéisse au bras du guerrier. Comprendre les parties de l’épée, c’est parcourir cette histoire et savoir pourquoi chaque pièce existe : par équilibre, par protection ou par design.

Dans cet article, vous découvrirez, avec un langage clair et un regard évocateur, l’anatomie complète d’une épée : de la pointe la plus affûtée au pommeau qui contrebalance le destin. Vous apprendrez comment les pièces sont nommées, quelle est leur fonction au combat, comment elles ont évolué au fil du temps et quels détails distinguent une réplique fidèle d’une lame décorative.

Prêt à tenir l’épée en imagination et à en démêler les secrets ?

L’évolution des parties de l’épée à travers les siècles

- Âge du Bronze (c. 3000–1200 av. J.-C.) : Les premières lames sont courtes et pointues ; le concept de poignée séparée et de fourreau apparaît avec la nécessité de protéger la lame et le porteur.

- Âge du Fer et Antiquité classique (c. 1200 av. J.-C.–500 ap. J.-C.) : La forge est perfectionnée ; apparaissent des épées avec un meilleur rapport longueur/poids et les premières gardes simples.

- Haut Moyen Âge (500–1000) : Épées à une main avec des quillons simples ; la soie et le pommeau commencent à s’intégrer dans un ensemble résistant.

- Plein Moyen Âge (1000–1400) : Changement vers des lames plus longues et plus lourdes ; la garde évolue pour mieux protéger la main.

- Renaissance et avènement de la rapière (XVe–XVIIe siècles) : Garde-mains complexes, anneaux et coquilles protègent la main ; l’épée se spécialise dans l’estoc et la taille selon la technique.

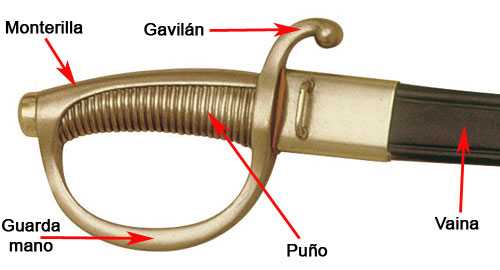

- Ère moderne (XVIIIe–XIXe siècles) : Sabres et épées militaires avec des pommeaux légers et des gardes simplifiées ; l’ergonomie recherche rapidité et facilité d’utilisation.

- XXe siècle à aujourd’hui : Répliques historiques, répliques de fantaisie et pièces de collection conjuguent esthétique et recherche historique des matériaux et de la forme.

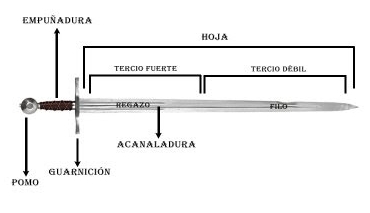

La lame : l’âme coupante et perforante

La lame est la partie la plus visible et la raison d’être de l’épée : elle coupe, tranche et perfore. Mais au sein de cette extension, il y a des sections et des détails, chacun avec un nom et un but.

Parties internes de la lame

- Plat : Le corps visible de la lame, sa longueur et son profil déterminent comment elle coupe et comment elle se comporte dans l’air.

- Tranchant : Le bord affûté ; il peut être simple ou double. On distingue le fort (près du manche) et le faible (vers la pointe), chacun avec des avantages tactiques.

- Pointe : Conçue pour pénétrer ; sa forme (aiguë, pointue, émoussée) marque la spécialisation entre coupe et estoc.

- Ricasso ou talon : Section non affûtée près de la garde qui permet de saisir l’épée plus en avant sur les lames longues pour un meilleur contrôle.

- Gouttière (évidement) : Rainure longitudinale qui réduit le poids sans sacrifier la rigidité. Ce n’est pas un « canal de sang », mais une ingénierie pour améliorer la maniabilité et réduire l’inertie.

- Crête ou nervure : Élévation longitudinale qui augmente la rigidité et définit la section transversale de la lame.

Comment la lame influence le combat

Le profil et la longueur de la lame déterminent la stratégie : lames larges et courtes pour trancher, lames longues et affûtées pour la portée et les coupes puissantes, lames aiguës pour l’estoc. Le poids et la distribution (centre de gravité) conditionnent la vitesse et la fatigue.

La poignée : contrôle, toucher et équilibre

La poignée est le lien entre la volonté du porteur et la lame. Un bon design ici définit le confort, le contrôle et la sécurité.

Soie (tang)

La soie est le prolongement de la lame qui s’insère dans le manche. Sa forme (pleine, partielle, vissée) détermine la résistance structurelle. Une soie pleine apporte de la robustesse pour les coups forts ; une soie partielle réduit le poids mais exige une attention particulière à l’assemblage.

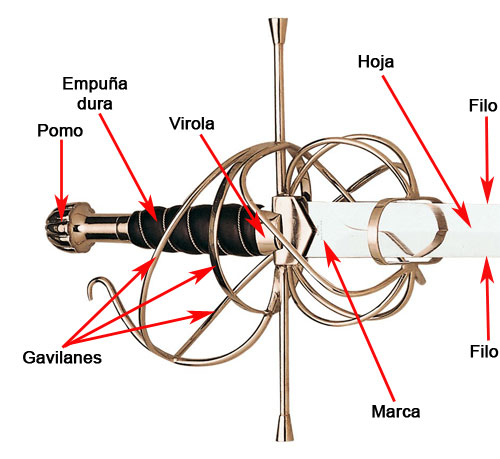

Pommeau

Le pommeau ferme le manche et agit comme un contrepoids qui régule l’équilibre. Il peut être massif et lourd pour compenser les longues lames ou léger pour les sabres agiles. Au-delà de sa fonction technique, le pommeau est aussi un objet d’ornement et un symbole.

Manche

Le manche ou poignée est la surface que vous tenez. Traditionnellement en bois recouvert de cuir, de fil ou de fibres ; aujourd’hui, il peut inclure des matériaux composites. Sa forme favorise l’ergonomie : rond, ovale ou avec une section anatomique selon la tradition.

Monterilla

Propre aux sabres et à certaines épées, la monterilla est un disque ou un anneau sous le pommeau qui apporte de l’équilibre et empêche la main de glisser.

Virole

La virole est un anneau entre la garde et la poignée qui renforce l’union lame-manche et peut être décorative. Parfois, elle agit comme une butée pour le revêtement du manche.

Garde et protections : défendre la main

La garde —aussi appelée quillon, croix ou arriaz— sépare la main de la lame et prévient les blessures. Son évolution est un récit de la façon dont la défense de la main a été perfectionnée face aux nouvelles techniques de combat.

Types de garde

- Quillon simple : Barre droite typique des épées médiévales primitives.

- Garde-main avec anneaux : Conçu pour protéger sans sacrifier la mobilité ; typique des rapières et des épées de cour.

- Coquille ou garde en panier : Offre une protection totale de la main pour les escrimes lourdes.

- Quillons : Projections courbes qui protègent et, parfois, permettent des actions offensives avec la garde elle-même.

Quillons : détail et usage

Les quillons sont des parties courbes du garde-main qui enveloppent la main et aident à rediriger les coups. Entre des mains expertes, ils peuvent être utilisés pour attraper ou dévier l’arme rivale.

Parties mineures mais décisives

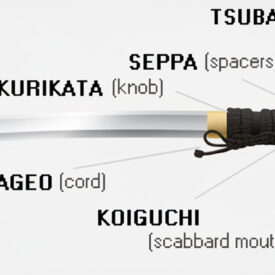

- Épaulement : Zone qui relie la lame à la base de la garde ; sa robustesse évite les fractures dues à la tension.

- Bouterolle (du fourreau) : Pièce métallique qui protège la pointe du fourreau et évite l’usure.

- Bouche du fourreau : Renfort à l’ouverture supérieure qui facilite le dégainage et protège le tranchant.

Le fourreau ou la gaine : garde et présentation

Le fourreau protège la lame de l’environnement et du transport. Il peut être en bois recouvert de cuir, en métal ou en matériaux modernes. Ses pièces —bouterolle, bouche et sangles— sont à la fois fonctionnelles et esthétiques, et dans l’histoire, elles ont servi à montrer le statut.

Matériaux et forge : comment ils influencent chaque partie

Le choix du métal et la technique de forge conditionnent chaque section de l’épée. Les aciers au carbone offrent une trempe facile ; les aciers inoxydables résistent à la corrosion ; les aciers laminés ou damas équilibrent dureté et flexibilité.

Un excellent tranchant nécessite un acier bien traité et une soie dimensionnée pour supporter les charges. La garde et le pommeau sont généralement en acier, laiton ou bronze, selon la période et l’esthétique.

Équilibre, géométrie et ergonomie

Lorsque vous tenez une épée, vous sentez son équilibre : le point d’équilibre (ou centre de gravité) définit la maniabilité et la sensation au combat. Une épée avec un centre de gravité près de la garde répond mieux aux estocs ; une autre plus avancée offre des coupes puissantes.

Comment les parties sont utilisées au combat

- Blocage et parades : La garde et la partie proximale de la lame (le fort) sont utilisées pour absorber et rediriger le coup.

- Coupe : La section médiane et distale de la lame utilise la masse et le tranchant pour sectionner les matériaux souples.

- Estoc : La pointe et la géométrie du tranchant pénètrent l’armure ou le tissu.

- Manœuvres avec la poignée : Les ajustements de prise sur la soie ou le ricasso permettent un contrôle fin dans les combats prolongés.

Montage et entretien (principes de base)

Maintenir l’intégrité de chaque partie, c’est assurer la longévité de l’épée. Le nettoyage, la protection contre l’humidité et la vérification périodique de l’ajustement de la soie et du pommeau sont des tâches essentielles. Un tranchant bien affûté et un fourreau qui n’adoucit pas l’acier préservent à la fois l’efficacité et l’esthétique.

Types d’épées et présence de leurs parties

Toutes les parties de l’épée n’apparaissent pas sur toutes les armes. L’histoire montre des variations selon la fonction :

- Épées courtes et gladius : Pommeau et garde simples, lame robuste pour les coupes courtes.

- Épées longues et bâtardes : Ricasso et poignée plus longue pour une double prise.

- Sabres : Ont généralement des pommeaux légers et des gardes inclinées pour la cavalerie.

- Rapières et épées de cour : Garde-mains complexes et pointe fine pour l’estoc.

Répliques historiques et pièces de collection

Les répliques tentent de capturer non seulement la forme, mais aussi la logique des parties de l’épée originales. Une réplique fidèle reproduit les dimensions de la lame, l’équilibre et les détails de la garde ; les variations esthétiques recherchent la fidélité à l’époque.

En contemplant une réplique, observez comment la soie est assemblée, quels matériaux l’artisan a choisis pour la poignée et si le fourreau respecte la fonctionnalité historique. Ces détails transmettent le caractère de la pièce.

Terminologie essentielle pour les amateurs et les collectionneurs

- Soie pleine : Soie qui parcourt toute la poignée et atteint le pommeau.

- Ricasso : Zone non affûtée derrière la garde.

- Gouttière : Rainure pour réduire le poids.

- Pommeau : Contrepoids et extrémité du manche.

- Garde ou quillon : Protection entre la main et la lame.

Ce qu’il faut retenir sur les parties de l’épée

Chaque pièce —lame, garde, poignée, pommeau et fourreau— remplit une fonction qui va au-delà de l’esthétique. Leur combinaison détermine le comportement de l’arme, son histoire et son utilisation. Connaître ces parties vous permet de lire une épée comme on lit une carte : comprendre son intention, son équilibre et son héritage.